“同志,主席最后说的话……是关于岸青同志吗?”1976年9月8日深夜,医护人员在菊香书屋里压低声音询问。值班秘书轻轻点头,笔尖在记事本上颤抖着划过:“主席交代,不安排岸青参加追悼仪式。”

当毛泽东逝世的噩耗在1976年9月9日下午四点传遍神州,举国同悲之际,细心的人们发现守灵名单上唯独缺少了毛岸青的名字。这位时年53岁的中共党员,作为领袖唯一存世的儿子,为何没能站在亲属队列中?这个疑问如同暗夜里的萤火,在历史的褶皱中闪烁了四十余载。

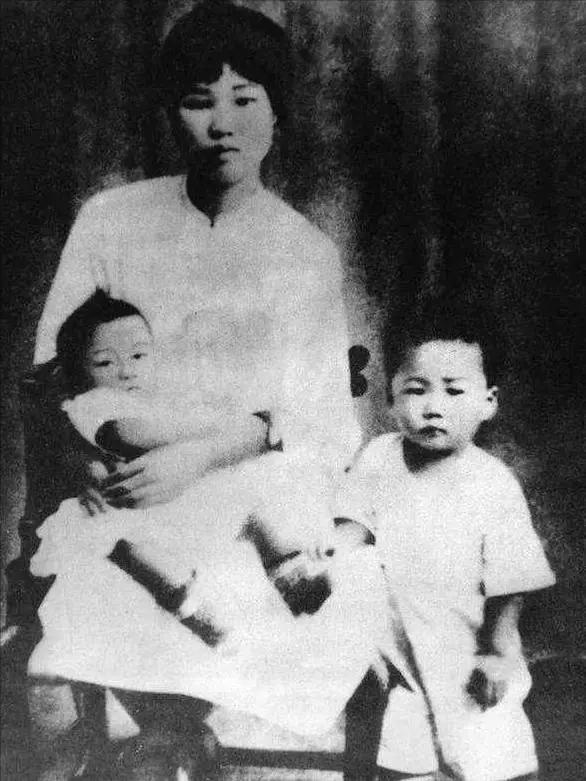

1923年早春的橘子洲头,毛泽东抱着襁褓中的次子,望着湘江上渐融的薄冰。彼时谁也不会想到,这个在父母革命事业颠沛中降生的婴孩,未来的人生轨迹会如此坎坷。杨开慧就义前的最后家书里,特意用红笔圈出“岸青”二字,托人转告丈夫要照顾好这个自幼体弱的孩子。可惜战火纷飞,这对父子再次相见时,已是1937年的莫斯科郊外。

“父亲的手掌都是茧子,但给我擦眼泪时轻得像片羽毛。”毛岸青晚年回忆与父亲在苏联重聚的场景,眼眶总会泛起水光。当时毛泽东刚经历长征,消瘦的面庞上却难掩欣喜——两个流落异国的儿子终于回到身边。不过这种温情时刻转瞬即逝,当毛岸青提出想随军回国时,毛泽东指着克里姆林宫图书馆的穹顶说:“革命需要笔杆子,你就留在这里把马列经典译成中文。”

这个决定改变了毛岸青的人生轨迹。他埋头书案二十年,从《共产党宣言》到《钢铁是怎样炼成的》,数百万字的译稿里凝结着特殊年代的父子默契。有意思的是,毛泽东每次收到儿子寄来的译作,都会用红蓝铅笔在扉页批注,某次甚至在《国家与革命》译本上写下:“岸青同志译文晓畅,宜作干部学习参考本。”

1950年深秋的北京,当毛岸英牺牲的电报送达丰泽园,毛泽东把自己关在书房整日未出。据卫士回忆,主席次日晨起时,案头放着两封未封口的信:一封致志愿军司令部,强调“岸英是普通战士”;另一封给正在大连疗养的毛岸青,只有八个字“保重身体,坚持工作”。这种克制背后,是革命者难以言说的舐犊之情。

不得不说的是,毛泽东对次子的关爱始终带着革命者的审慎。1960年毛岸青与邵华新婚时,父亲送来的贺礼是套《鲁迅全集》和句话:“要做无产阶级的螺丝钉”。特殊岁月里,这个比喻成了毛岸青的处世准则。某次机关分配住房,他主动选择西郊老旧的单元楼,对工作人员解释:“这里离国家图书馆近,查资料方便。”

1976年那个闷热的夏夜,病榻上的毛泽东突然示意要纸笔。值班护士记得主席颤抖着写下“岸青”二字,又在旁边重重划了道横线。这个细节后来被解读为最后的父爱——既想见儿子最后一面,又担心他的身体承受不住生离死别。最终,理智战胜了情感,毛泽东用尽气力嘱咐:“不要让他来……要好好生活。”

追悼会当天,毛岸青戴着口罩隐在长安街的人群中。他坚持步行三小时到纪念堂,对着水晶棺深深三鞠躬。寒风卷起他褪色的中山装下摆,身旁的邵华紧紧攥着丈夫的手。当时没人认出这个瘦削的中年人,就像他翻译过的那些著作,默默承载着时代的分量。

历史有时比小说更令人唏嘘。毛泽东去世次年,毛岸青将多年积蓄购买的电视机捐给了子弟学校。当校方询问捐赠人姓名时,他摆摆手说:“记个老共产党员就行。”这种低调作风延续到生命终点,2007年他病逝时,讣告仅用“马克思主义著作翻译家”作为头衔。