晨起时,阳光已透过纱帘斜斜地铺在书桌上。我七点去汉城湖跑了4公里,回房间稍作休息,便开始整理昨日世界读书日活动的资料——《生命之书》西安读书分享会的照片、笔记。纸张散发的油墨味与窗外新叶的清香交织在一起,构成了一种独特的春日气息。

那些照片里,书友们专注的神情在光影中显得格外生动,有人眉头微蹙似在深思,有人嘴角含笑仿佛与书中文字产生了某种默契。我不禁想起昨日分享会上,一位书友谈到克里希那穆提的"观察而不评判"时,眼中闪过的光芒。这些细微的表情,这些瞬间的感动,恰如春日里悄然绽放的花朵,虽不张扬,却自有其动人的力量。

整理完毕,去汉乐府大堂用餐。汉乐府的早餐改革颇见心思。为保菜品温度,改自助为预约套餐,前台提前沟通用餐时段。我要了胡辣汤与油条,这童年难得、成年克制的组合。

用过早餐,我翻开《孩子:挑战》继续阅读。德雷克斯的笔触犀利而温暖,书中谈到的"既不惩罚也不骄纵"的教育理念,让我想起我小区里常见的情景——父母与孩子之间的拉锯战,一方声嘶力竭,一方哭闹不止。书页翻动的声音在安静的房间里格外清晰,偶尔我会停下来,在笔记本上记下几句感悟。

录完《生命之书》音频,发布了昨日活动的报道,已经是中午了。昨天一整天的忙碌加上今天早起跑步,人着实有点困了。午休起来已经是下午两点了。这是这次回西安最长的一次午休时间了。看来是真的累了。

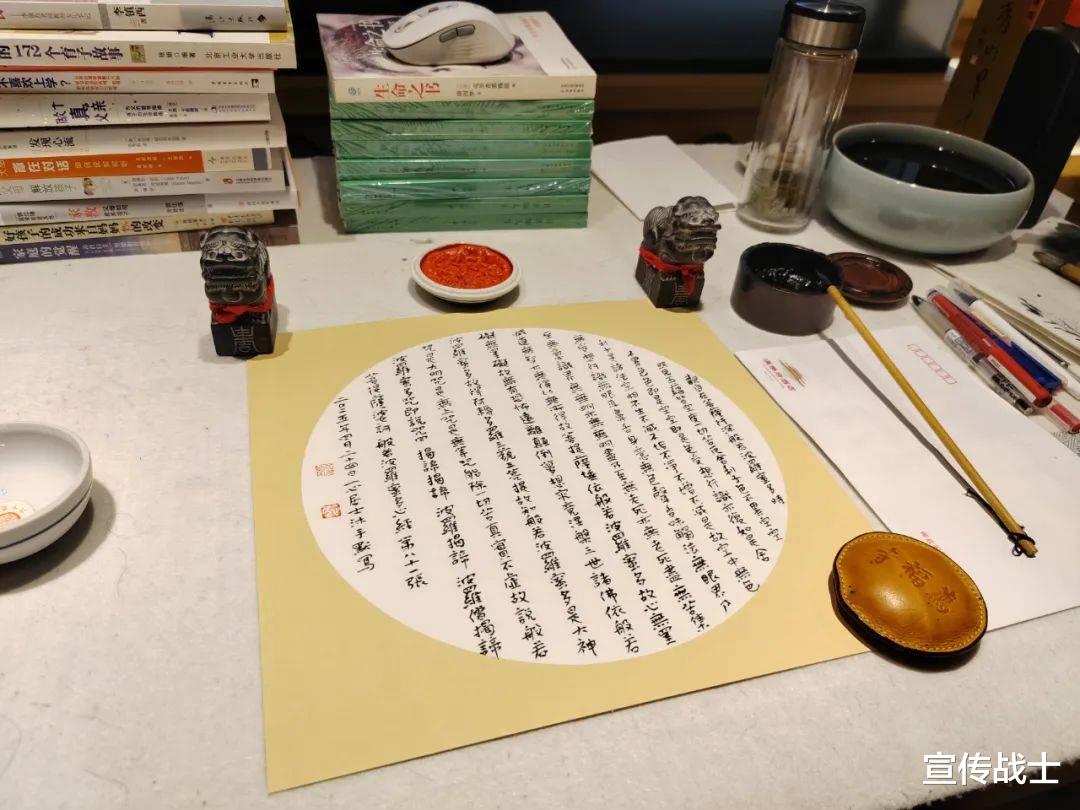

阅读至午后四时许,阳光已由炽烈转为温柔。我取出宣纸,开始默写《心经》。墨汁在砚台中缓缓化开,散发出淡淡的松烟香气。提笔时,忽然意识到上一张《心经》已是17号所写,而今天这张,竟是第八十一张了。笔尖触及纸面的瞬间,心神也随之沉淀。"观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时..."每一笔每一划都仿佛在心上轻轻划过。完成时,阳光已移至西窗,宣纸上的墨迹在斜照下泛着微微的光泽,宛如一条墨色的小溪流淌在雪原上。

收拾好笔墨,我信步走向汉乐府大堂的楠书房,展开《寒食帖》开始临写。苏轼的字迹洒脱中见筋骨,我努力捕捉那种"无意于佳乃佳"的神韵。写到"春江欲入户"时,笔锋不自觉地加重,仿佛能感受到东坡先生谪居时的孤寂与旷达。窗外偶尔有人经过,脚步声由远及近又渐渐远去,如同时间本身,来了又走,不留痕迹。

临帖完毕,已近五时。我踱步至员工餐厅。今天的员工餐是西红柿鸡蛋面和酱辣子夹馍。西红柿的酸甜与鸡蛋的鲜香在舌尖交融;酱辣子的咸香中带着一丝刺激,让人食欲大开。餐厅里人不多,几位同事低声交谈,碗筷碰撞的声音清脆悦耳。

餐后,忽然意识到自己已多日未曾好好一个人散步。春日的黄昏如此美好,不该辜负。于是信步走出汉乐府,向汉城湖方向走去。路上遇到几位熟人,彼此点头微笑,却不必多言——这样的默契,在城市生活中实属珍贵。

汉城湖畔,春意正浓。垂柳依依,新绿的枝条几乎要拂到水面。湖水在夕阳下泛着金色的波纹,偶尔有鱼儿跃出水面,激起一圈圈涟漪。我沿着湖边小径慢慢走着,不时有跑步者从身边经过,他们呼吸的节奏与脚步的韵律形成一种奇妙的和谐。

走到汉武大帝雕像处,游人不少。有年轻情侣在雕像前自拍;有老人坐在长椅上喝茶,茶香随风飘散;还有一群跳广场舞的阿姨,音乐声欢快而富有活力。这些平凡的场景,却因春光的渲染而显得格外生动。

我想起苏轼《赤壁赋》中的"惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色",此刻的汉城湖,不也正是这样的存在吗?

继续前行至汉城大集街区,却见商铺全都关门闭户。昔日热闹的街区如今这般冷清。外面的亭子里,木质桌椅上积了厚厚一层灰,几片落叶静静地躺在上面,仿佛在诉说这里曾经的繁华与现在的寂寥。这条曾经熙熙攘攘的商业街,如今只剩下空荡荡的铺面和褪色的招牌。

绕到湖对面往回走时,天色已渐暗。路上依然有不少人在跑步;也有人边走边打电话,声音或兴奋或低沉;还有人戴着耳机听音乐,脚步不自觉地跟着节奏。这些独行的人们,各自沉浸在自己的世界里,却又共同构成了这座城市傍晚的风景。

春风拂面,不冷不热,恰到好处。这是春天该有的样子——温柔而不造作,生机盎然却不咄咄逼人。我放慢脚步,深深呼吸着带着花草清香的空气,感受着脚底传来的微微震动。城市的喧嚣在此刻变得遥远,只剩下心跳与呼吸的声音清晰可闻。

不知不觉间,已快走回汉乐府。抬头望去,大风阁的灯已然亮起,在暮色中显得格外庄严美丽。那灯光不是刺眼的亮白,而是温暖的橙黄,像是黑夜中的一座灯塔,又像是守望这座城市的一双眼睛。我停下脚步,掏出手机拍下这段视频——灯光、阁楼、渐暗的天空,共同构成了一幅动人的画面。

回到汉乐府回楠书房,记起半月前咸阳某派出所所长嘱写"渭城铁警"未竟,遂铺纸研墨,开始创作。

回望这一日,从晨间的跑步阅读、午后的书法,到黄昏的散步,每一刻都平淡却充实。在这个快节奏的时代,能够拥有这样的一天,实属难得。那些墨香、那些步履、那些城市中的微光,都在提醒我:生活不在远方,而在此刻的呼吸之间;诗意不在别处,而在寻常的一笔一画、一步一景之中。

2025年4月24日于西安汉乐府