周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊,先后担任东吴大都督,后世称他们“东吴四大英杰”。从建安初年周瑜跟随孙策起,到赤乌七年陆逊逝世为止,前后长达50余年的时间,东吴就是靠这四位英杰支撑,才能在三分天下的格局中保有东南。

至于如何评价,可以说周瑜、鲁肃为东吴指明道路,又帮助孙权拥有东吴,实为开国功臣,而周瑜更胜一筹,战略、军事兼有,人称一时瑜亮;而吕蒙可称为统兵大将;陆逊则逐渐成长为宰辅之臣。

周瑜长得又高又帅“长壮有姿貌”,是孙策的好友兼合伙人,作为孙策死后的托孤之人,却对孙权极为恭敬。史称“性度恢廓,大率为得人”,为人大度,与《三国演义》里面那个斤斤计较的形象相去甚远。

鲁肃又是周瑜的好友,而且是经周瑜引荐给孙权的,也可见周瑜确实为人坦荡大度。史称“家富於财,性好施与”,很大方。敢跟孙权开玩笑,有点爱说大话,孙权曾说鲁肃“内不能办,外为大言耳”。

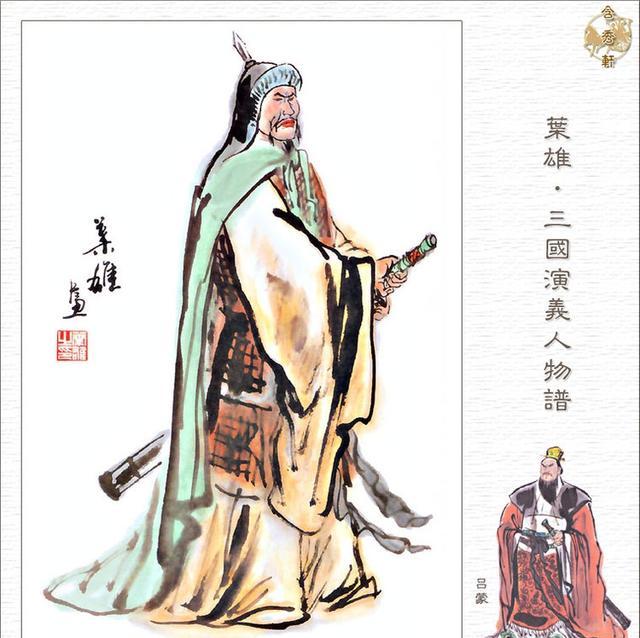

而吕蒙则是体貌魁伟,性格豪爽,喜读书、好骑射,'果敢有胆"。陆逊人深谋远虑,忠诚耿直,有学识。

何为战略眼光,那就是要超出一战、一役、一国、一地,去衡量自己规划未来。在这方面,周瑜、鲁肃更胜吕蒙、陆逊一筹。

周瑜是心怀天下之人,在赤壁之战后,周瑜曾面见孙权,陈述自己关于东吴未来的规划。他提出在曹操新败无暇顾及南方之时,东吴应当积极进取,拿下蜀地、吞并张鲁、与马超交好,同时以襄阳为基地伺机攻伐曹操,以图北方。《三国志》记载“今曹操新折衄,方忧在腹心,未能与将军连兵相事也。乞与奋威俱进取蜀,得蜀而并张鲁,因留奋威固守其地,好与马超结援。瑜还与将军据襄阳以趶操,北方可图也”。只不过来不及实施,周瑜就在巴丘英年早逝,年仅36岁。

而鲁肃更是在第一次与孙权的对话中,就直接提出了东吴版“隆中对”。他认为汉室大势已去,曹操一时半会也灭不掉,为今之计只有鼎足江东,然后伺机而动,灭黄祖、伐刘表据为己有,然后依托长江天险,称帝称王再图天下。《三国志》记载“昔高帝区区欲尊事义帝而不获者,以项羽为害也。今之曹操,犹昔项羽,将军何由得为桓文乎。肃窃料之,汉室不可复兴,曹操不可卒除。为将军计,唯有鼎足江东,以观天下之衅。规模如此,亦自无嫌。何者。北方诚多务也。因其多务,剿除黄祖,进伐刘表,竟长江所极,据而有之,然后建号帝王以图天下,此高帝之业也”。虽然孙权表面上说还是要兴复汉室,但实际上鲁肃的主张基本上成了东吴的基本国策。

周瑜实际指挥的赤壁之战,大破曹操、曹操无力南下,基本上奠定了三分天下的雏形,也奠定了东吴割据江东的坚实基础。

陆逊先是跟随吕蒙夺取荆州,这不算大战。随后的夷陵大战中,用计大败刘备,刘备因此惭愤而死,并用实际才能折服一批老将元勋。随后,在石亭之战大破曹休。陆逊两次大战中体现出的军事指挥能力,形同对东吴的再造,毕竟挡住了刘备、也挡住了曹军。

吕蒙没有经历过大战,但是在夺取荆州时,表现还是可圈可点的。而至于鲁肃,确实没有太多表现机会。

夷陵之战后,吴蜀迫于形势再次交好。石亭之战后,吴魏进入长时间的相持阶段。陆逊开始了他的治国生涯,先是辅佐孙权的太子,最后又被拜为丞相,已经位极人臣。

而周瑜、鲁肃、吕蒙则没有这样相对和平的环境,也没有机会去治理一方或执政一国。

按照孙权自己的说法,周瑜是胆略过人、王佐之才、邈焉难继,鲁肃是决计策意、比方邓禹,吕蒙是筹略奇至、“可以次于公瑾”,陆逊则是可以继承周瑜之人。