榜题“二郎”花钱 泉水阁藏品

4、真君成制的时间坐标

《宋会要辑稿》载,北宋元丰三年 ( 1080)(《文献通考》卷九十作元丰六年) ,太常博士王古定诸神祠封额爵号之序,“自今诸神祠无爵号者赐庙额,已赐额者加封爵。初封侯,再封公,次封王,生有爵位者从其本。妇人之神封夫人,再封妃。其封号者初二字,再加四字。如此则锡命驭神,恩礼有序。凡古所言皆当,于理欲更增神仙封号,初真人,次真君“。

也就是说,北宋元丰初年,太常博士提出了一种对神灵敕封的规范性建议,其中包含若干的基本原则,比如先赐额,后加爵,加爵方面,先封侯,再封公,再封王,其中着重提出,按照道理逻辑,需要增加神仙封号,初真人,次真君。可见,在元丰之前,宋廷虽然有诸如黑杀的官方真君之封,但是看来并没有形成成熟系统规范的真人真君封号的官方礼制体系。

所以,宋真宗大中祥符七年(1014)加号黑杀为“翊圣保德真君”,真宗天禧元年( 1017) 玉清昭应宫的七元辅弼真君、宋英宗治平二年(1065 年)于醴泉观欲以守护天门的“三原真君”祔祀真武。上述种种,从时间范畴,都在元丰初年太常博士提出要增加神仙封号的提议之前。《文献通考》卷九十“杂祠淫祠”中载:太常博士上书之后,朝廷”从之”,以此执行了。

二郎真武花钱 星星藏品

还有一个例证,在《宋会要辑稿 道释一》封号真人 条中记载了南宋朝廷的一次敕封云:

“冲应真人 婺州金华县赤松山宝积观初、平二仙,淳熙十六年五月封冲应真人、养素真人。明州象山县陶正白真人,淳熙十六年十一月封冲应真人”。

可是,同样在《宋会要辑稿 礼二一 岳渎诸庙》条目中,已经有明确的北宋神宗年间冲应二真君庙敕封的记述 “冲应二真君庙 神宗熙宁八年七月,诏崇仁县上仙观王、郭二真人特加封号。”

南宋朝廷敕封的是冲应真人,而北宋朝廷敕封的是冲应真君,敕书中也没有去提及所敕封冲应真君之前的真人封号,而是只是简略地称为二真人,而到了南宋时期,朝廷又封其他神灵为冲应真人,可见,南宋朝廷的观念中,自己所封的冲应真人与之前的北宋敕封并无冲突,因为北宋的敕封是冲应真人,并非真君,这非常有趣地应证了北宋神宗熙宁八年敕封二真君的时候,二真君大致并无冲应真人之号,也就是说,神宗熙宁八年的时候,还没有遵照先真人,后真君的进阶礼仪进行操作,而完全可能就是直接封了真君。

大家可以看到,太常博士王古定诸神祠封额爵号之序得时间点是北宋元丰三年 ( 1080),《文献通考》卷九十作元丰六年(1011) ,而直接封真君的案例,是熙宁八年,是1075年,可见正好在建立朝廷敕封礼制之前。

可见,也许元丰初年之前,朝廷并没有成体系、成熟规范的真君、真人封号体系,就算有真君的封号,也可能有随意封赐的可能。更或有不先封真人,而直接封真君的状态。也就是说,那时候的真君的含金量,也许并没有规范之后那么高。

那么,二郎神的真君之号,是不是也可能是宋廷规范神灵封号之前的历史遗留问题呢?巧了,北宋哲宗元祐二年(1087)二郎神由“灵惠侯”被封“灵惠应感公”的时候,开始皇上内降劄子本拟封二郎神为“灵惠应感真君”。但七月六日,三省同进呈奉圣旨灵惠侯特封为灵惠应感公“,最后二郎没封成真君,而在七月六日特封的“灵惠应感公”。

也就是说,其实在元丰初年规范真人、真君神封政策之后七年的哲宗元祐二年(1087),二郎神就差点被封成了真君。但是大致由于门下省反对将二郎神的敕封纳入道教神封范畴,所以对皇帝内降手诏进行了封驳,所以,哲宗才没有把二郎神封成真君。那么,难道,正是由于规范了封神礼制秩序,皇上也许就不能再随意封人家为真君了?比如,至少,也该先封个真人呀。至少不能越级乱来呀。有了封神的国家制度秩序,就有了行政系统依法执法的依据。所以,从这个规范的角度,我们也似乎可以去合理推测,为什么早在北宋哲宗时代,二郎就差点被封真君,而为什么到了之后北宋末年的徽宗时代,二郎神反而才不过是真人。也许就比如,在军衔规范之前,为了很多紧急的事务,可以随手封个大将中将,但是等到军衔评定成了一种系统规范的规则,则所有的评级,都需对照条件依据一样?

当然,宋哲宗最终没有封成二郎神为真君,并非就是先真人,后真君的程序问题,因为就算得先真人后真君,那么也可以先从真人开始,然后过渡到真君,断不致因为内降被封驳而索性心灰意冷,从而直接不去敕封。所以哲宗的弃封,大致不是因为需要先真人后真君的程序问题,而就是出于朝臣对将二郎神封为道教神灵的反对。

“二郎出相”榜题铜镜 李宇涛藏品

另一个遭遇先真君后真人待遇的神仙就是王乔,据《嘉定赤城志》卷31载:元应善利真人祠,在天庆观昊天殿东,祀仙人王乔,淳熙九年,唐守仲友建。初乔为右弼真人,治桐柏山,掌天台水旱。五代时封元弼真君,国朝政和中封元应真人。祠初附桐柏。绍兴九年旱,郡请通守李汇迎像以祷,及境雨洽,郡以闻,加善利。其后唐守以旱祷,亦验,故祠之。

也就是说,按照此志的说法,王乔在五代已经是真君,但是到了宋代反而是真人,对五代的敕封,或许已经难以寻找准确依据,假设确有其事,那么,这也跟二郎神在五代已经被封王,而到了宋代,却一开始还得从侯爵、公爵再到王爵的路径重新走一遍的经历逻辑契合,因为五代是旧朝,故朝的敕封,在新朝一律作废。得重新开始。而且说不定你在旧朝越显赫得势,在新朝就更加有贬抑的动机。但是以从民间的接受层面,不免会有先真君后真人之类的次序混淆。

另一个例子,在唐代颜真卿《华盖山王郭二真君坛碑记》中,一面陈述“崇仁县华盖山,有王、郭二真君坛存焉”。明确说是二真君,但是之后陈述二真君与故老对话的时候,故老嘴巴里称呼真君的却是真人。“山下父老诣而再拜曰:“敢问真人之名字?”可见,唐代的时候,就算真君已经是对二真的称呼,也不妨害对修真的所有人众泛称真人,真君真人也许并没有那么严格,大致有一个道行程度上的区别。

二郎花钱 陆昕藏品

那么,二郎神有没有可能在元丰初年神封政策成熟规范之前,就已经被朝廷“随意”地封过真君了呢?我们来看以下几条记录:

《三教搜神大全》卷三《清源妙道真君》条云:宋真宗朝,益州大乱,帝遣张乖崖入蜀治之。公诣祠下,求助于神。果克之,奏请于朝,追尊圣号曰清源妙道真君。

《古今图书集成·神异典》卷三九引《八闽通志》:宋真宗加封清源妙道真君。

《新搜神记·神考》“川主”条:“宋张咏治蜀,蜀乱,屡得神助。蜀平,事闻,封川主,清源妙道真君“。

这几条记载都指认是宋真宗(968年—1022年)给了二郎神清源真君称号,真宗在仁宗哲宗之前。也远在北宋神宗元丰三年 ( 1080)朝廷规范真君之封体系之前,也属于似乎可以随意封真君的早期年代。但是上述记录真宗封二郎神为清源真君的几条资料,都是宋代之后的追述。而且都不是严肃严谨的正史。所载真宗敕封之事,于史无据。

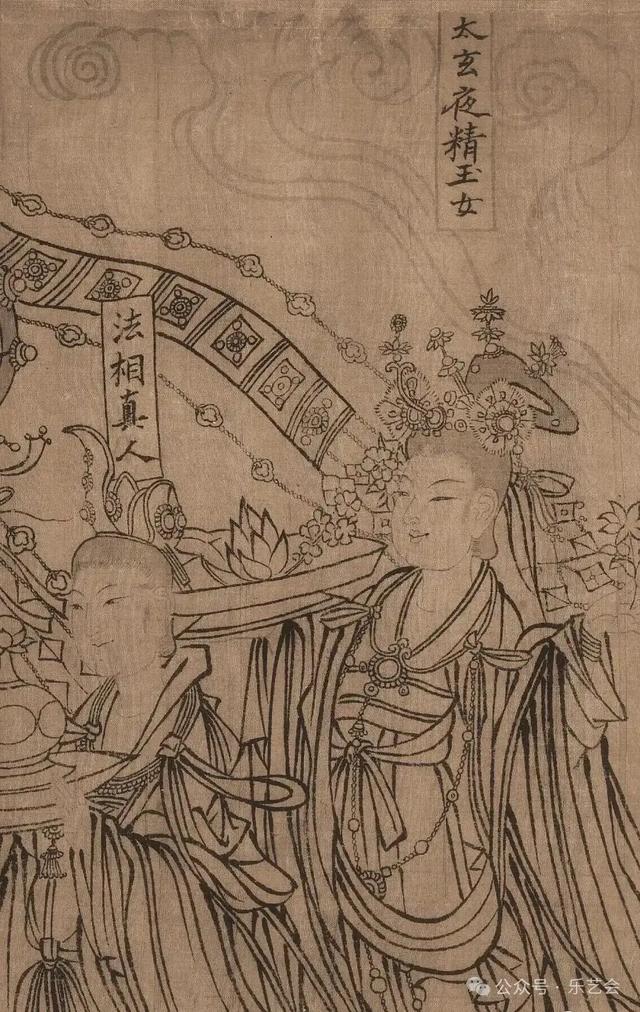

有趣的是,北宋真宗时期有武宗元所绘《神元仙仗图》,全卷原本绘有八十八位神仙,唯在卷末缺少一位。八十七位神仙中的主角,分别是道教四极天君东华、西灵、南极、北真天帝君中的东华、南极天帝君和扶桑大帝。他们率领着八名武将、十名男仙,以及六十七名金童玉女,目的是否去朝拜元始天尊,也成了公案。因为本画无名,主题为后人所设。

在每位天神的上方都有块榜书标记其名称,他们的面部长相趋向一致,唯独只能顾通过榜书、服饰还有手中的法器道具来进行辨别。而他们的称呼位阶,大致就是三个阶层,要么是四极帝君,要么是真人仙侯仙伯,要么是神王力士,要么是玉女童子。却没有真君这个层面和称呼。

上世纪50年代徐邦达揭示出传为北宋武宗元所作《朝元仙仗图》乃宋代道观壁画副本小样,并据画中帝王装扮的两位神灵榜题是“东华天帝君”、“南极天帝君“,联系到道教所云“上清天是灵宝君所治,又有东华、南极、西灵、北真等四位真君”,推导或另有一半。由此,四位帝君实际上也可以称为真君。但是画中没有这么称呼。

从上述榜题中我们可以频频看到太妙真人、太玄真人、法相真人、妙行真人等尊号,但是无真君称呼。我们是不是可以推想一下,北宋真宗时期,固然可以有真君的称呼的存在,乃至有真君级别的存在,但是他与真人之间的区别,位阶,在官方文本中的位次制度,其实还是没有成型,处于比较松散随意的状态呢?

赵昱成为清源妙道真君是一个漫长的过程,比较早记录赵昱事迹的《龙城录》,旧题柳宗元撰,但历来学者对此存疑。据学人考证《龙城录》或为生活在两宋更迭之时的王铚托名唐柳宗元而撰,一说北宋早期,有关赵昱入江斩蛟的事迹,应在五代时已经流传。但是就算是早期记载的《龙城录》,也没有提及赵昱为二郎神,也没有提及赵昱为真君。而是说:”太宗文皇帝赐封神勇大将军,庙食灌江口,岁时民疾病祷之无不应,上皇幸蜀加封赤城王又封显应侯。昱斩蛟时年二十六,珏传仙去,亦封佑应保慈先生“。这里没有去说封真人,真君,而是说封先生,也是为了加强这个被封对象是真实存在的真人的可信度出发的。

大致来说,假设二郎神在元丰三年真君封号规范之前可能有过真君之封,但是,宋代各类正史野史都不见其敕封记载的蛛丝马迹,所以,可能性也不大,最多就是哲宗那次差点封二郎为灵惠应感真君。也许哲宗时期险些被封真君,在大众眼中,二郎神已然具备了真君的神格,只是差一点运气而已。问题是,灵惠应感真君的封号此后并未流行。而清源妙道真君的称呼,大致要北宋末年才逐渐成型, 所以,元丰真君封号规范之前二郎被朝廷封真君的可能性也就不大了。

(未完待续)

原创版权,违者必究