青年萧家福的军旅生涯

1943年的重庆,炮火连天,空袭警报成为了这座山城的日常。在这种环境下,16岁的萧家福被迫离开了他的家人,投身于国民党的部队中。

进入军营的第一天,萧家福被分配到后勤部门,负责运输粮食和军需物资。那时的部队缺乏足够的运输车辆,大多数物资都需要士兵们肩扛手提。他和其他几名新兵一起,日以继夜地在山路上穿梭,将重要的补给从一个营地运送到另一个营地。

随着战事的加剧,部队的损失惨重,前线急需补充兵力。在一次紧急集结中,萧家福被临时调往前线部队。他被发放了一把老式步枪和几发子弹,很快就被卷入了一场激烈的战斗中。随着时间的推移,萧家福也逐渐适应了军人的生活。

多年后,当记者问起战场上的具体情况时,萧家福只是摇头,表示自己记得不多了。他提到的场景充满了残酷和无助。他说,在战斗最激烈的时候,部队几乎没有足够的医疗物资,无论是纱布、酒精还是抗生素,都是极其珍贵的。士兵们如果受伤了,通常只能用简单的水或布条清理伤口,有时候甚至连这些都没有。伤员躺在路旁或者战壕里,呻吟声此起彼伏,而能够走动的人只能眼睁睁看着他们痛苦却无力施救。

在前线根本没有像样的野战医院,伤员们只能被临时安置在露天的地方。一场雨或者一个热天,就足以让伤口感染迅速恶化。有些士兵甚至不愿继续忍受,直接选择了最极端的方式结束自己的痛苦。

在贵州独山的一次战斗中,萧家福和他的部队遭遇了日军的猛烈攻击。那场战斗持续了数日,几乎每个人都筋疲力尽,食物和弹药也濒临耗尽。他和战友们在日军的炮火下艰难地坚守住阵地,有时甚至不得不用石头和刺刀与敌人搏斗。由于补给线被切断,他们吃的都是临时找来的野菜,甚至连干净的水都成问题。

尽管条件极其恶劣,但他们最终撑了下来,等来了日军的撤退。这场胜利让萧家福看到了战争可能结束的希望。1945年,日军宣布投降,消息传来时,他和战友们几乎不敢相信。战壕里开始有人小声地谈论起回家的计划,有些人甚至已经开始规划如何重建自己的生活。

然而,就在他满心以为自己可以回到重庆,与家人团聚的时候,现实却再次打碎了他的希望。抗战胜利后,蒋介石为了继续巩固政权,迅速转而筹划内战。萧家福的退伍申请被拒绝,他被告知,部队需要维持战斗力,应对新的威胁。

台湾岁月与思乡情

1949年,萧家福跟随国民党部队撤退到台湾。萧家福在台湾安顿下来后,报考了国民党陆军装甲部队。他了解到这支部队的主要任务是驻守金门,因其特殊的地理位置——与大陆仅隔一道狭窄的海峡,成为了两岸对峙的最前沿。尽管不能真正回到家乡,但在金门的日子,他觉得自己至少还能眺望那片熟悉的土地。

进入装甲部队后,萧家福接受了严格的训练,学习操作装甲车和熟悉部队的防御任务。金门的环境充满挑战,风沙肆虐,地形复杂,但他适应得很快。

每当任务间隙,萧家福总会抽空来到金门的海边。这片海峡虽不宽,但波涛汹涌,他常常盯着远处的大陆方向出神。天气晴好的日子里,大陆的山影隐约可见,他会站在那里很久,仿佛想要通过这一眼,与隔海的家乡建立某种联系。

成家后,萧家福的生活更加充实。他与妻子育有两子三女,家庭生活简单而温馨。他时常把孩子们聚在一起,给他们讲自己年轻时在重庆的故事,教他们用重庆话喊他“爸爸”“妈妈”。

两岸通信的重启

1988年,两岸政策的松动带来了联系的可能。当时,萧家福正和家人一起吃晚饭,听广播里提到可以开始通过特定的渠道和大陆亲人通信,他马上记下了相关信息。几天后,他通过当地的协助机构寄出了第一封信,写明了自己的姓名、曾经的住址和家人的情况。信件寄出后,萧家福每天都在等待答复,过了几个星期,他终于收到了回信。

信是弟弟写来的。信中写道,重庆的老家已经变了样,父母在多年以前就因病去世,家里只剩下几个兄弟姐妹相依为命。弟弟还提到,妹妹的身体状况一直不好,几个兄弟虽然勉强维持生活,但过得并不轻松。读完信,萧家福将这封信反复看了好几遍,然后找来纸笔,回信告诉弟弟自己目前的生活。他详细描述了自己在台湾的情况,提到已经成家,有两个儿子三个女儿,同时也对家乡的一切表达了关心。

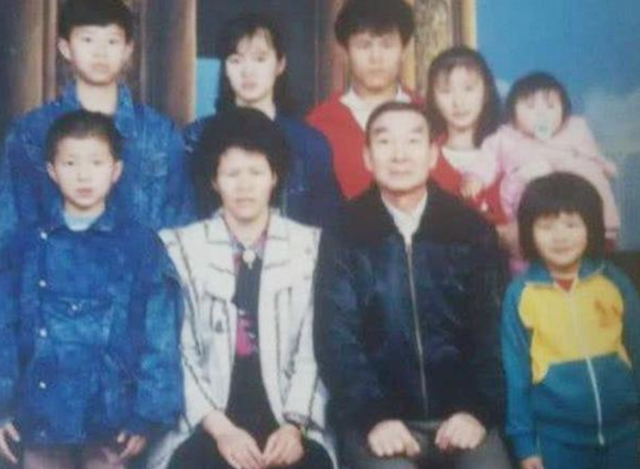

回信的过程中,萧家福还找到了一张全家福,照片里是他和妻子以及五个孩子。他特意在背面写了一段话,告诉家人这是他的妻子和孩子们,虽然人在台湾,但对家乡的牵挂始终未变。他将信件和照片一起寄了回去,拜托弟弟代为转交给其他兄弟姐妹。

过了不久,家里再次来信。这次信件里不仅有弟弟的回信,还有妹妹的短笺。妹妹提到,虽然身体不好,但还是非常高兴能知道哥哥的近况。

尽管通信让萧家福重新与家人建立了联系,但他的经济条件并不允许他马上回去。他在信中反复表达对家人的关心,还问起更多的细节,比如兄弟们的孩子是否健康、是否还住在老宅附近。他还嘱咐弟弟,如果有什么需要帮忙的地方,可以随时告知,他会尽力在能力范围内提供支持。

年迈萧家福的归乡之旅

2018年,92岁的萧家福已经满头银发,步履蹒跚。他的记忆虽有些模糊,但提到家乡重庆时,话语中依旧透着一份熟悉。萧家福的生活中心已经转移到子女身上,他养育的五个孩子都已成家立业,各自忙于事业和家庭。每当子女们聚在一起,总能听到父亲念叨过去的生活,他时而提到重庆的老宅,时而描述家乡的山水,甚至偶尔还能说出街道的名字和老邻居的模样。

这些年,萧家福对家乡的思念从未减退,但他从未主动提出回乡。子女们察觉到这份沉默中的牵挂,开始商量着如何帮父亲完成这个心愿。兄弟姐妹们通过电话和聚会频繁沟通,分工明确,有的负责整理父亲的证件和老照片,有的联系相关机构,了解回重庆的手续,还有的则忙着制定行程,确保旅途的每个细节都周全妥当。

子女们翻找出父亲珍藏的那张全家福,发现照片背面写着他对家乡亲人的问候,这张照片成了他们筹备旅程的起点。他们还从父亲断断续续的描述中拼凑出了老宅的位置,并试图与重庆的亲戚取得联系。经过多番努力,他们终于联系到了老家的一些亲人,并确认了老宅的具体地址。

得知能回老家,萧家福开心的不得了,一直在问子女还要准备些什么,并不停的说:“终于能回家了,能回家哪怕走也要走回去。”到达侄子的家后,萧家福稍作休息。

第二天一早,侄子安排了一辆小车,载着萧家福和儿女们前往老家。一路上,重庆的城市风貌不断在车窗外掠过,车行驶到城乡结合部时,街道逐渐变得熟悉起来。抵达村子的时候,几位早已听说消息的老邻居也围拢过来,他们虽然已经年老,但见到萧家福时还是打量了好一阵,仿佛想从他略显模糊的轮廓中找到当年少年时期的影子。

在老宅的废墟前,萧家福站立了许久,身旁的儿女们安静地陪伴着。虽然四周已变得破败,但他依然坚持要沿着记忆中的小路走一走。手中的拐杖轻点地面,发出沉闷的声音,脚步缓慢但稳重,身后的子孙小心地跟随,为他清理路上的杂草和石块。这条小路原本通向村里的祠堂,如今杂草丛生,但他依旧记得每一处弯道和岔口。

沿着小路,萧家福走到了一处低洼地,这里曾经是一片稻田,小时候,他和兄弟姐妹们常常在田边嬉戏,有时候还帮着大人们挑水灌溉。天色渐渐暗了下来,子孙们提醒他该返回了。这一天,萧家福走了许多路,看了许多地方,每一处都承载着他对家乡的记忆。

参考资料:[1]罗小红.血浓于水:台湾老兵口述史个案研究[J].长沙铁道学院学报(社会科学版),2011,12(2):70-72