人类自古就对睡眠和死亡抱有无尽的好奇与猜想,随着科学的不断进步,我们对这两个现象的理解越发深入。但是,仍有一些大胆的想法不断涌现,比如将每天的睡眠比作一次“死亡”,醒来后是否意味着我们进入了一个平行宇宙?

在探讨睡眠是否可以看作一次“死亡”之前,我们需要明确两者的本质区别。死亡,作为生命活动的终止,意味着意识和感觉的完全消失,它是不可逆的,一旦发生,生命就不会再次觉醒。相比之下,睡眠虽然带来了意识的暂时中断,但它却是一种可逆的状态,个体在经过一段时间后会自然醒来,恢复意识。

从生物学的角度看,睡眠是生物体休息和恢复体力的方式,它涉及到大脑和身体多个系统的复杂变化。睡眠不是简单的意识“关闭”,而是一个活跃的生理过程,这个过程中,大脑会进行记忆巩固、代谢调节等重要活动。而死亡,则是生命活动的全面停止,包括大脑在内的所有器官功能都会永久丧失。

另一个关键区别在于,睡眠时意识并未彻底消失,只是减弱。在睡眠的某些阶段,如快速眼动睡眠期,人们甚至会做梦,尽管这些梦境在醒来后往往难以回忆。这表明,即使在睡眠中,意识仍然以某种形式存在。与此相反,死亡后意识的停滞是彻底的,个体不再有任何感知或认知能力。

醒来后我们所处的世界并非全新,而是延续了之前的状态。重生,这个在宗教和神话中常见的概念,通常指的是灵魂或意识的再次投胎,或者是从死亡中复活。但在现实生活中,醒来并不意味着重生,而是意识从睡眠状态中恢复。

时间的连续性是醒来后非重生的一个明显证据。时间不会因为个体的睡眠而中断,它在每个瞬间都在均匀地流逝。因此,当我们醒来时,时间是连续的,而非断裂的,我们只是经历了一段时间的无意识状态。此外,记忆的保留也是醒来后并非重生的证明。人们通常能够保留对过去的记忆,这些记忆构成了我们的个人历史和身份,它们不会因为一次睡眠而消失或被重置。

虽然醒来后的世界看似与睡前无异,但意识的恢复带来了新的感知和体验。我们每天醒来,都是在连续的生活流中重新获得意识的更新,而非经历了重生或进入了平行宇宙。

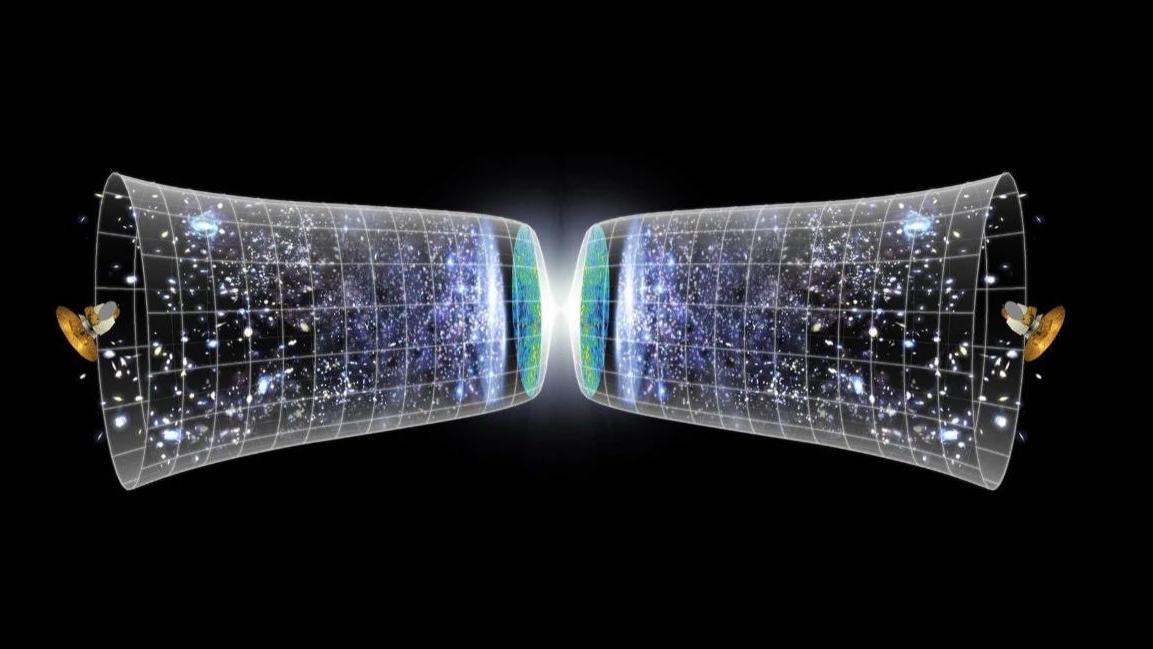

平行宇宙:科学幻想与现实的辨析平行宇宙这一概念最早源于量子力学的多世界解释,它试图解决量子测量中的不确定性问题。按照这一理论,每次量子测量都会导致宇宙分裂成多个版本,每个版本对应一个可能的测量结果。然而,平行宇宙的概念很快就超越了量子力学的范畴,成为了科幻作品中一个充满想象力的主题。

在《星际迷航》等作品中,平行宇宙被描绘为彼此独立、互不干涉的现实,个体可以通过某种手段从一个宇宙穿越到另一个宇宙。这些描绘激发了人们对于多重现实的遐想,甚至有人试图将平行宇宙与睡眠和死亡的现象联系起来。

然而,科学幻想与现实之间存在着巨大的鸿沟。尽管平行宇宙的概念在数学上具有一定的吸引力,但目前并没有实验证据支持它的存在。而且,意识的自我性特征也为平行宇宙带来了难题。意识的自我性意味着每个人的意识都是独一无二的,无法与其他意识相融合。如果睡觉后意识真的进入了另一个宇宙,那么这个新的意识又如何与原有的意识相协调呢?

意识的私有性和无法共享的特性,使得我们难以接受平行宇宙是真实存在的。因为每个人的经验都是建立在其个人意识的基础上,如果存在一个与我们的意识完全不同的平行宇宙,我们又如何能够感知或理解它呢?因此,将平行宇宙与睡眠和死亡联系起来的观点,更多地是一种哲学思辨,而非科学事实。

经过上述分析,我们可以得出结论,睡眠和死亡是两个截然不同的概念。睡眠,作为一种生理现象,涉及意识的暂时中断和身体的休息恢复,而死亡则是生命活动的终结,意味着意识和感觉的永久消失。因此,将每天的睡眠看作一次“死亡”是不准确的,醒来后更不可能意味着我们进入了平行宇宙。

平行宇宙的概念虽然在科幻领域充满魅力,但它缺乏科学依据,并且与我们对意识自我性的理解相冲突。因此,醒来后进入平行宇宙的想法更多是一种幻想,而非现实。

在面对睡眠和死亡这样的深奥话题时,我们应该保持一种科学和理性的态度。通过科学研究和逻辑分析,我们可以更深入地理解这些现象背后的原理,避免陷入无根据的猜测和迷信。只有这样,我们才能在探索宇宙和自我的过程中,保持清晰的思维和坚定的步伐。