辽道宗怎么会容许耶律乙辛陷害皇后萧观音和太子耶律浚?

辽道宗洪基对心腹大臣耶律乙辛的倚重,很快超过耶律仁先、耶律良、萧惟信、姚景行等一批正直大臣。他们虽然也受任用,可逐渐被调往各地。而在清宁十年就已经被确立太子的耶律浚,也和耶律乙辛产生了巨大的矛盾,最终陷入一场灾祸。

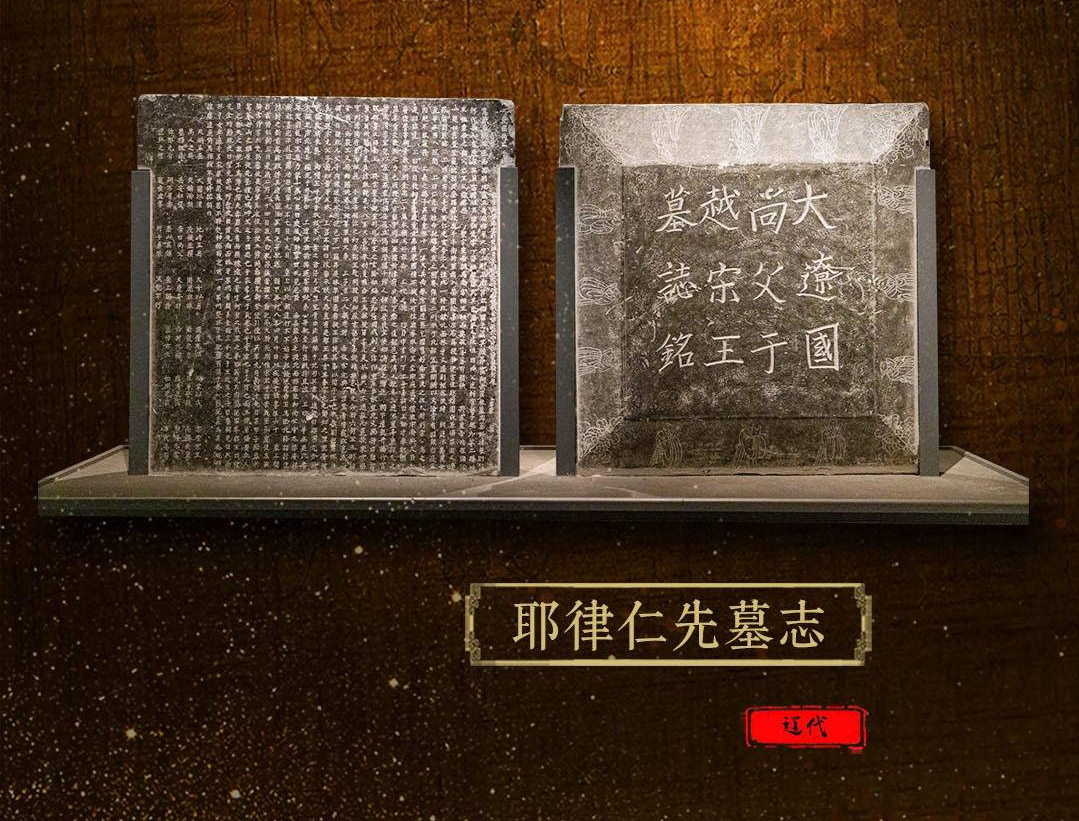

在平定重元危机后,头等功臣耶律仁先虽被推崇到无以复加。但凭借他的威望,除了在各地平定边地动荡,却没有能够对洪基产生多少正面影响。尽管仁先对乙辛非常警惕,但乙辛借边疆之事必须仰仗大于越出马方能搞定,这些边地纷乱也是大辽衰落的征兆,而仁先就像救火队长一样被挪来挪去,最后身故于咸雍八年(1072),也不过就六十岁。

耶律仁先墓志

萧惟信也是平重元的有功重臣。前面提过,萧惟信在兴宗年间(重熙十五年1046)就被安排成为燕赵王洪基的师傅,他和洪基的感情基础非常深,对洪基也十分拥护。后来一度代替耶律仁先升到北院枢密副使,南府宰相兼行宫都部署等,自然是洪基身边的核心大臣。

在耶律仁先过世后的大康年间,萧惟信也已经年老,同样多次提醒洪基注意防范乙辛,结果洪基已经听不进去,导致宫廷灾祸频出,让人触目惊心!

关于耶律乙辛何以能够在道宗时期产生这样大的影响,他究竟是如何取得这样的地位,其实史料有一些含糊之处。比如对他早年的事迹颇为神话,或者说至少有相当的神秘色彩。

耶律乙辛来自五院部,按传统说法,即便不属于契丹宗室,也该是与宗室关系密切较亲信的家族群体。但史书又形容他的出身极其贫寒,这也可能属实。即使比较亲贵的族群,也会存在较贫寒的家庭。为此,乙辛才会变成为了图谋上位而不择手段之人。

耶律乙辛作为来自贫寒家庭、毫无上层背景的普通牧羊子弟,这些哪怕都说得通,问题为何这样的人能在兴宗年间成为其贴身侍从,就很有些令人匪夷所思,感觉是一个谜。关键史书还刻意强调,皇后萧挞里、兴宗耶律宗真都喜欢他,因为他很有风度,做文职吏员表现很出色,后来被提升为掌印官。

这些描述实在让人费解,和他的家庭背景简直格格不入。因为他既不是掳掠的俘虏奴仆(有些外人多少能得到从事纯仆役性质的职务,宫帐官体系下面有许多这类人),又不像得到家族前辈推举送入御前宫帐做职官,这类人大多都是亲贵子弟出身。更要紧的是,以乙辛的牧人出身,他什么时候又具备从事文职的才能,还得到接近天子和皇后机会,甚至还能获赞?所以他的早年事迹实在充满疑团。

就目前对耶律乙辛早期简略的记载,他成为兴宗宗真身边的文书小吏,做事非常灵巧,举止很有文雅之风,笔者只能认为,这些是暗示乙辛多半在刻意迎合宗真推崇儒士的喜好。宗真对他的积极“儒生化”举止感到很满意,升迁到护卫太保,这个名称后期比较突出,是契丹特有的南北面职官。

当时契丹斡鲁朵宫帐经常接见大臣、处理要务,真正负责保卫安危的是南北护卫府,然后下设左右护卫司,其官长就是护卫太保。另外匹配有三班院、宿卫司、宿直司、硬寨司,统称为御帐职官,大体分为贴身护卫、近侍随从、巡逻防卫、值班警卫、搭建宫帐人员等等不同职责的团队。

反过来看,正因耶律乙辛在兴宗年间就很受宗真和萧挞里的喜爱,几乎也是专门把他留在洪基身边,所以可见兴宗确实把诸多自认为满意的人才不断移交给洪基,因此耶律乙辛就成为跟从洪基的心腹,他绝不是忽然得到洪基提拔冒出来的。从道宗继位开始,乙辛几乎一直是在枢密院任职,只不过因他的背景不够荣耀显赫,地位没有其他老臣醒目显眼罢了。

史书指乙辛从咸雍五年(1069)加太师荣誉,明确得到洪基诏令指示,四方如有军事行动允许乙辛自行斟酌部署,标志他成为大辽呼风唤雨的角色,各路官员都开始巴结。与此同时,太子耶律浚也在迅速成长,他和乙辛的矛盾在逐渐浮现。

大康元年(1075),太子耶律浚总领南北枢密院。如前提及,这是辽代后期预示具备继承人资格的标志,只是以往研究者往往不大注意。耶律浚这时就不再只是单纯的太子身份,真正开始拥有决策重大事务的职务条件,自然而然影响到耶律乙辛指手画脚的威望,乙辛面上不便(也许不敢)直接和太子发生冲突,居然把矛头指向其母,也就是洪基的皇后萧观音。

朔州应县木塔

这一年冬,耶律乙辛也不是私下偷偷摸摸告密,而是联合北府宰相张孝杰、宫婢单登、教坊朱顶鹤一起大张旗鼓向道宗洪基进《十香词》,堂而皇之指这是皇后萧观音和伶官赵惟一有染的一项证据,掀起一股滔天波澜。

无独有偶,史书也指张孝杰家境贫寒,自幼苦读诗书,比较有才,和耶律乙辛的早年背景居然十分相似。张孝杰于兴宗末期的重熙二十四年考中状元,正好遇到洪基继位,对新科状元当然非常赏识,擢升很快。乙辛为了拉拢,对他的举荐也很得力,所以两人的关系一向非常铁。

而宫婢单登据说本来是太叔重元府上的女婢。重元一族败落后,单登入宫侍奉,因她也善于弹奏,本来很想在皇后萧观音面前表现显露才艺,萧观音便让她和赵惟一比试,结果单登技不如人。

据说道宗洪基曾听过单登弹奏,原本对她颇为喜欢。但萧观音以其出身罪臣家中,阻止她接近洪基,这便有些无奈。单登既得不到洪基垂青,又讨好不了皇后,于是对萧观音很是怨恨。心情郁结之下,每每向其妹清子说起,而清子不知出于什么机缘,与耶律乙辛有勾搭,乙辛趁机通过清子将单登收买。加上利用清子之夫教坊朱顶鹤编排了一出精妙的圈套。

萧观音作为大辽史上最杰出的才女之一,雅善诗词是洪基非常清楚的,因为洪基自幼也喜好文艺。洪基之所以爱慕萧观音,正与她满腹才华至少有八成关系。然而这次拿给洪基的《十香词》却实在并非萧观音所作,所以这是十足十的构陷,这是一首“定制”的香艳宫词。

所谓十香,是指女子身上十种部位所带香气,从头发、脸颊、颈部、口舌到手脚,还有私密部位等,非常引人遐想。当时由单登携带入内,拿给酷爱诗词的萧观音欣赏,谎称是宋人那边某才子所作。

客观而言,历代宫廷都会流传一些香艳诗词,原本也不算什么稀奇事。萧观音看上一看,出于品鉴说认为比喻新奇,知道诗词的水准并不高。单登顺口吹嘘如果由萧观音书写便可谓一绝。萧观音身为皇后,学养出众,在辽代后期其实已经很接近中原的传统标准,相信不是出于“雅好”而当真喜欢这类诗词,她只是没有往其他方面多想,还当真就写了下来。要命的问题在于经过几番品读之后,附上有感而发的一首咏史诗:“宫中只数赵家妆,败雨残云误汉王。惟有知情一片月,曾窥飞燕入昭阳。”

宫婢单登学识不佳,可能并不太理解其中究竟,只是将萧观音的笔墨带出传给耶律乙辛,然后乙辛与张孝杰一加商量——如获至宝!因为萧观音简直是自己把刀递给他们,她的诗中居然自带“赵惟一”三个字。耶律乙辛十分有信心,借势把此事闹大,联合众人堂而皇之向洪基奏报。还推出目睹一切的宫婢单登和教坊朱顶鹤充当旁证。后人推测朱顶鹤身在宫廷教坊,可能他才是真正创作粗鄙《十香词》之人,只是应该经过有状元之才的张孝杰进行润色。

关键是道宗洪基根本不认真调查来龙去脉,由于萧观音书写艳词和外加赋诗都算是事实,一见物证靠谱,加上人证渲染,顿时就非常震怒,让堂堂皇后萧观音就此遭遇灭顶之灾。

说萧观音在这一事情上有轻率鲁莽的错误当然属实,可说她有损清白则是冤枉,更罪不至死。道宗洪基为此勃然震怒尽管也是事实,但这种情绪反而只是表面原因,深层原因是他实在愿意相信萧观音当真“越轨”,他其实对皇后的态度早已疏远,正是他有意无意长时间冷落萧观音,这才让外人有机可乘,酿成这一无辜祸事的真正根源。

这一臣下构陷皇后成功的惊天大案居然能够发生,这就要说回前面一再提及的兴宗道宗父子时期错综复杂的姻亲背景。

萧观音是出自萧耨斤家族,其父萧孝忠是几兄弟中的老五。萧观音此人,除了杰出的文学才华外,还有一个被后世难以回避的伟大贡献,同样相对较少人在意,就是今天依然在世、闻名天下的朔州市应县木塔。

这座塔正是萧观音在道宗刚继位不久的清宁二年(1056)所兴建,直到金代后期明昌四年(1193)方才正式修缮完毕。木塔底层的照壁上绘有精美壁画,为三位女性供养人,后人推断就是萧耨斤、萧挞里和萧观音三代皇后。木塔整体呈现佛家文化底蕴就是辽代后期的产物,之前论述兴宗年间崇佛已经提过,为华严宗和汉传密宗相结合的各种雕刻和壁画精品,道宗洪基继位之初,正是最典型的时期。

萧观音本身的才学,从她创作的《回心院》系列词作已表露无遗,属于雅正一脉。而伶官赵惟一是帮《回心院》作曲之人,这两人一度来往密切原本是不言而喻。所以当耶律洪基听闻《十香词》一事后,根本不愿细想,也不管真假,冲到萧观音的宫帐,用铁骨朵将其一顿责打,萧观音当时就几乎半死。

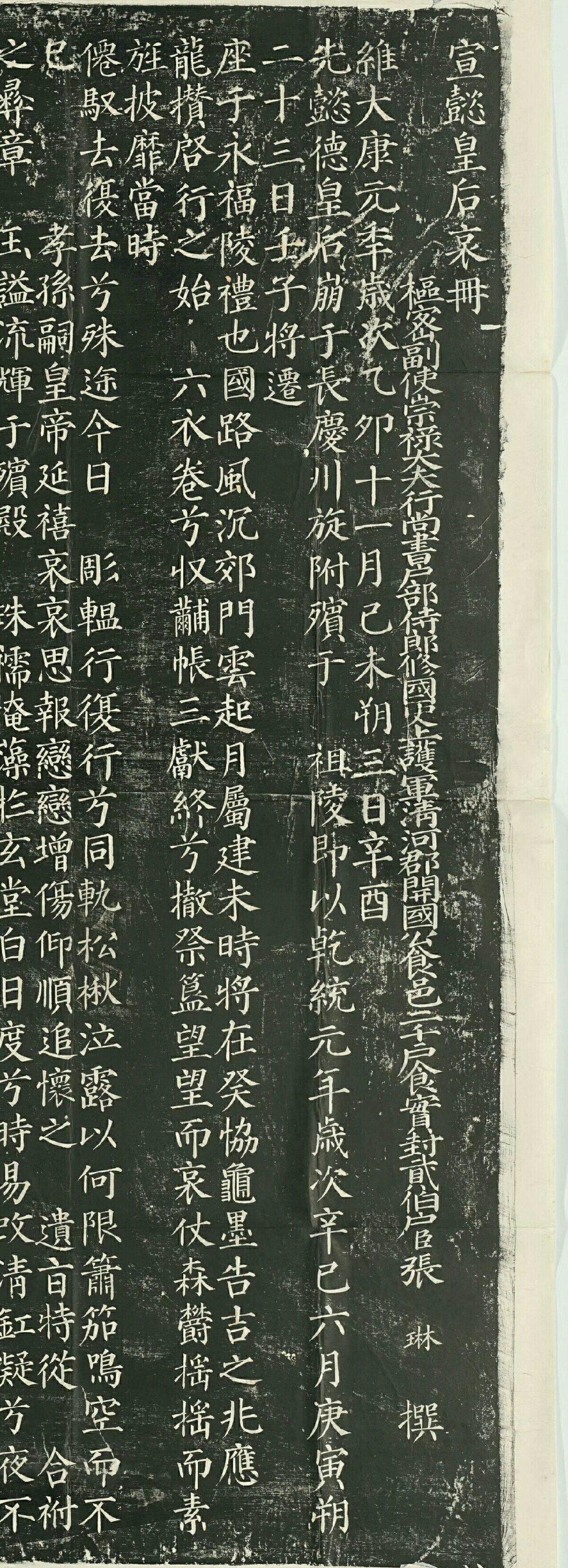

萧观音皇后哀册

洪基随后下令乙辛和张孝杰审理案情,他们正好借机冤枉萧观音,还另外攀附出又一个伶人高长命。为打击这种无视天子的风言风语,最后洪基下令让赵惟一、高长命等相关乐官伶人一律处死,还就此逼死萧观音,将尸身赤裸送还萧家。其父萧孝忠早已过世,皇后的兄长萧阿速曾为平息重元一事出力,还赶来保护过洪基,后升任南院枢密使。如今萧观音这般下场,对萧家自然是一种莫大的打击。

其实这些宫闱密事的真实细节原本不可考证,今天之所以能够将这一辽代宫廷大案流传下来,主要内容是得自王鼎的《焚椒录》。这是一本兼具史学和文学价值的笔记小说,后人并不能将该书完全当成真实的史实记录。

但在唐宋阶段,古人写传奇小说往往确有弥补史传不足的特性。王鼎此人并非后世假托笔名、混迹底层的潦倒书生,他的的确确是辽道宗时期的真实人物,为清宁五年进士。在咸雍、大康之际正出任翰林学士,确实在洪基身边做事,对萧观音被陷害一事,不仅耳闻目睹,还掌握不少内幕。王鼎身为文士,自然很同情有才女之名的萧观音,所以《焚椒录》就有不可忽视的纪实色彩。

按理说,耶律乙辛真正忌惮的是太子耶律浚的逐渐成熟和开始负责主事。虽然道宗和萧观音之间是有一些长期冷落产生的嫌隙,毕竟正宫皇后的地位尚在,加上太子保护,乙辛究竟有几个胆子敢对萧观音做这样的打击?

恰恰耶律乙辛确实善于揣摩,看准洪基在重元一事平息后,数年下来对原太皇太后萧耨斤一族总体趋于打压。原本萧氏仅存皇太后萧挞里一家和皇后萧观音一家。而这两家原则上人丁已经单薄,像萧挞里的两个兄弟萧阿剌、萧撒八都在清宁年间就没了,萧观音则有一个兄长萧阿速是南院枢密使。

另外其实就是太子耶律浚的妃子萧骨浴一家,其父萧术哲前也提过,于咸雍五年(1069)正月身故,年仅五十一,也是被乙辛排挤压制的典型。道宗跟着就选定他的女儿萧骨浴嫁给耶律浚,算是对萧家最后的一点抚慰。因萧术哲一家其实也没有男丁,对未来的耶律浚并不会形成多少插手,这正是洪基深思熟虑的结果。

发生萧观音冤案的大康元年(1075)冬,萧氏另一根顶梁柱——太后萧挞里已经患病,次年开春三月就病故。换句话说,整个萧氏家族都已是门户凋落,无人也无力再阻止乙辛对萧观音的构陷。这种对萧氏一族的整体打压,完全是道宗自重元一事后刻意或默许的,这才是萧观音和随后太子耶律浚、太子妃萧骨浴悲剧能够接二连三发生的真正的幕后背景。

萧氏被辽道宗忌惮了,在平定耶律重元造反后,对后族下手了。