在武侠的世界里,大多主角都自带光环,历经磨难后总能走向人生巅峰,收获绝世武功、美人倾心和江湖威望,就像郭靖从一个懵懂少年成长为守卫襄阳的大侠,杨过断臂后练成黯然销魂掌成为神雕大侠,他们的故事充满了热血与激情,让观众看得酣畅淋漓 。

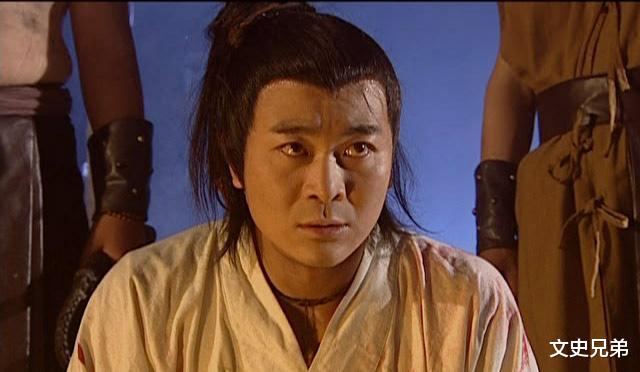

然而,《连城诀》的主角狄云,却仿佛是武侠世界里的一个 “异类”。他的命运,就像被一只无情的黑手肆意摆弄,从一开始就陷入了无尽的深渊。狄云原本只是一个淳朴善良的乡下少年,与师妹戚芳青梅竹马,过着简单而快乐的生活。然而,一次偶然的机会,他跟随师父戚长发前往师伯万震山家中祝寿,却从此被卷入了一场可怕的阴谋之中。他被污蔑偷取连城剑谱、强奸妇女,含冤入狱,受尽折磨。在狱中,他不仅遭受了肉体上的痛苦,还亲眼目睹了江湖的黑暗和人性的丑恶。他的师妹戚芳,在被万圭等人欺骗后,误以为狄云真的犯下了罪行,最终嫁给了万圭。狄云的世界瞬间崩塌,他的爱情、他的信任,都在这一刻化为了泡影。

好不容易逃出监狱的狄云,又在江湖中四处碰壁,被人追杀。他的人生中,几乎没有一件事是顺遂的,每一次的希望都会被无情地打破,每一次的努力都换来更沉重的打击。他的命运,不是逐渐走向光明,而是在黑暗的深渊中越陷越深,最后只能带着仇人之女遁入雪谷,在孤独和绝望中度过余生。这种 “好人不得善终” 的叙事逻辑,与传统武侠小说中 “正义必将战胜邪恶,好人终有好报” 的爽感公式背道而驰,让习惯了 “爽文” 套路的观众难以接受。在如今这个快节奏的时代,观众们更希望在影视作品中找到情感的慰藉和心理的满足,而《连城诀》的悲剧色彩,无疑给观众带来了沉重的压抑感,让他们在观看后心情难以释怀 。

《连城诀》对人性的刻画,可谓是入木三分,毫不留情地撕开了人性的伪装,将人性中最丑恶、最黑暗的一面赤裸裸地展现在读者面前。书中的人物,几乎个个都被欲望吞噬,为了达到自己的目的,不惜做出任何残忍、违背伦理道德的事情 。

凌退思,身为两湖龙沙帮的帮主和荆州知府,为了获取传说中的梁元帝宝藏,可谓是机关算尽,丧心病狂。他明知女儿凌霜华与丁典真心相爱,却为了逼迫丁典交出连城诀,将女儿活埋在棺材中,手段之残忍,令人发指。这种泯灭人性的行为,不仅违背了父女之间的亲情,也挑战了人类道德的底线。而 “大侠” 花铁干,在平时道貌岸然,一副正义凛然的样子,但在被困雪谷、面临生死考验时,却彻底暴露了自己的懦弱和自私。他不仅临阵投降,还为了活命,吃掉了自己结义兄弟的尸体,这种变态的行为,让人大跌眼镜,也让人对人性的脆弱和丑恶有了更深刻的认识。还有万震山、言达平、戚长发这三个师兄弟,为了争夺连城剑谱,不惜背叛恩师,相互算计、陷害,曾经的同门情谊在利益面前变得一文不值。他们的所作所为,让人看到了人性中的贪婪和虚伪 。

这些突破伦理底线的情节,在影视审查中无疑是一个个难以跨越的雷区。影视制作方在改编时,若保留原著精髓,可能会因为过于血腥、暴力、违背道德伦理而难以通过审查;若强行洗白这些角色和情节,又会丧失原著的文本精髓,让作品变得索然无味。而且,这样的内容对于观众来说,也是一种极大的心理挑战。在现实生活中,人们已经面临着各种各样的压力和负面信息,在观看影视作品时,更希望看到一些积极向上、充满正能量的内容,而不是被这些黑暗、压抑的情节所困扰。所以,《连城诀》中这些对人性的极致刻画,在很大程度上限制了它被翻拍的可能性 。

在武侠剧的世界里,精彩绝伦的武打场面无疑是吸引观众眼球的关键元素之一。像《射雕英雄传》中郭靖的降龙十八掌,每一掌都刚猛有力,排山倒海,那震撼的视觉效果让观众仿佛身临其境 ;《天龙八部》里萧峰的降龙十八掌更是威力惊人,在聚贤庄大战中,他以一己之力对抗群雄,掌风呼啸,打得敌人节节败退,这场戏成为了武侠剧中的经典名场面,让观众看得热血沸腾 。还有《笑傲江湖》中令狐冲的独孤九剑,以无招胜有招,剑势凌厉,在与各大高手的对决中,展现出了高超的剑术和独特的魅力 。这些精彩的武打设计,不仅展现了武侠世界的奇幻和刺激,也满足了观众对于英雄主义和力量的向往。

然而,《连城诀》在这方面却存在着明显的不足。从本质上来说,它更像是一部披着武侠外衣的心理剧,主角狄云从憨厚农民到心灰意冷的蜕变,更多是依赖内心戏而非动作场面推动。书中那些标志性的武功,如 “躺尸剑法”,名字听起来就荒诞怪异,其招式更是缺乏美感和视觉冲击力,难以在荧幕上呈现出令人惊叹的效果。还有 “唐诗剑诀”,需要通过对唐诗的理解和运用来施展剑法,这种过于文雅和抽象的设定,对于影视改编来说是一个巨大的挑战,很难通过画面直观地展现出其威力和独特之处 。而且,《连城诀》中并没有像其他武侠作品那样宏大的江湖格局和大规模的打斗场景,更多的是人物之间的勾心斗角和心理博弈,这使得它在武戏方面的可挖掘性大大降低,难以满足武侠剧制作对于精彩打斗特效场面的需求 。

一部成功的影视作品,离不开丰满立体的人物形象和精彩的人物冲突。在《倚天屠龙记》中,谢逊这个角色就极具复杂性。他原本是一个重情重义的汉子,但因为遭受了成昆的陷害,全家被杀,从而性情大变,变得暴戾无比,为了寻找成昆报仇,他不惜滥杀无辜,成为了江湖上人人畏惧的 “金毛狮王”。然而,在他的内心深处,却始终保留着一丝善良和对正义的渴望。他对张无忌的疼爱,以及在面对真正的邪恶时所展现出的正义感,都让这个角色充满了魅力。还有《笑傲江湖》中的岳不群,表面上是一位道貌岸然的君子剑,武林中的泰山北斗,但实际上却为了争夺《辟邪剑谱》,不惜自宫练剑,变得阴险狡诈,不择手段。他的这种伪善与挣扎,让观众对人性的复杂有了更深刻的认识 。这些复杂的人物形象,为剧情增添了丰富的层次和强大的戏剧张力。

相比之下,《连城诀》在人物塑造方面却陷入了困境。在这部作品中,除了狄云、丁典等寥寥数人还保留着人性的微光之外,其余角色几乎全员恶人。万震山父子为了争夺连城剑谱,不惜陷害狄云,手段残忍;凌退思为了获取宝藏,活埋亲生女儿,毫无人性;花铁干在雪谷中更是彻底暴露了自己的懦弱和自私,不仅临阵投降,还吃掉了结义兄弟的尸体。这些反派形象过于脸谱化,缺乏层次感和深度,只是单纯地为恶而恶,没有展现出人性的多面性和复杂性。而且,由于正面人物过少,正邪之间的博弈缺乏灰度空间,难以产生激烈的戏剧冲突和情感碰撞,使得剧情显得单调乏味,无法吸引观众的注意力 。这种人物设定上的缺陷,无疑给影视改编带来了很大的困难,很难塑造出让观众印象深刻的角色,也难以展现出武侠世界的丰富多彩和人性的复杂多变 。

金庸创作《连城诀》的 20 世纪 60 年代,香港社会正处于工业化转型期,拜金主义与道德滑坡初现端倪 。小说中 “人为财死” 的群像,实则是作家对现实的尖锐讽喻,就像书中那些江湖人物为了争夺连城诀和宝藏,不惜背叛、陷害、杀戮,将人性的贪婪和丑恶展现得淋漓尽致,这正是当时社会现实的一个缩影 。

然而,时过境迁,当下观众早已浸润在 “丧文化”“躺平哲学” 中,对赤裸的人性揭露产生审美疲劳。在这个快节奏的时代,人们面临着各种各样的压力,更希望在影视作品中找到一些轻松、愉悦的元素,来缓解内心的疲惫。而《连城诀》中那种压抑、黑暗的氛围,以及对人性丑恶的毫不留情的揭露,与当下观众追求轻松娱乐、逃避现实的心理需求背道而驰。观众们在现实生活中已经看到了太多的不如意和人性的弱点,他们不愿意在影视作品中再次面对这些沉重的话题,而是更倾向于选择那些能够带来欢乐、感动和希望的作品 。

数据是最有力的证明,它清晰地反映出了《连城诀》在市场上的受关注度与其他热门金庸剧之间的巨大差距。2004 年吴樾版《连城诀》在豆瓣上获得了 8.5 的高分 ,这足以说明其在质量上得到了一部分观众的认可,它在剧情、演员表演、制作等方面都有着可圈可点之处。然而,令人遗憾的是,它的播放量却远不及同期张纪中版《天龙八部》 。《天龙八部》凭借其宏大的江湖格局、精彩的武打场面和丰富的人物形象,吸引了大量观众的目光,成为了当年的热门剧集,而《连城诀》却在默默无闻中度过,没有掀起太大的波澜 。

再看看近年短视频平台武侠二创的热门片段,也集中于杨过断臂、乔峰自尽等悲壮场景 。这些片段之所以能够引发大量的关注和讨论,是因为它们不仅有着精彩的剧情,更蕴含着强烈的情感冲突和英雄主义色彩,能够深深地打动观众的内心。而狄云狱中受虐的压抑剧情,却鲜有人问津。在短视频平台这个快节奏的环境中,观众更倾向于观看那些能够在短时间内带来强烈视觉冲击和情感共鸣的内容,而《连城诀》的剧情过于沉重和压抑,很难在这种环境中吸引观众的注意力 。这也从侧面反映出了《连城诀》与当下观众审美喜好之间的脱节,它的故事和主题在当今的市场环境中显得有些格格不入 。

我话说完,谁赞成?谁反对?

小舒畅原生态胶原蛋白,青葱岁月!