「声道」工作室出品

文丨守一

一位年仅32岁的成功女投资人,最近不幸倒在某培训教室里,后医治无效离世。

这起悲剧引发非同寻常的关注,不仅因为她是一位年轻、成功的投资精英,还因为她所参与的,被指是一种旨在“精神控制”的准传销课程。

甚至最初还有传言,她是因为在“四人辱骂一人”的课程环节中,承受不住而倒下的。

这些传言现在遭到她家人否定。她的丈夫发布声明称:目前网络上的信息严重失实,对魏萌造成了极大误解,也对家人造成了二次伤害。

01

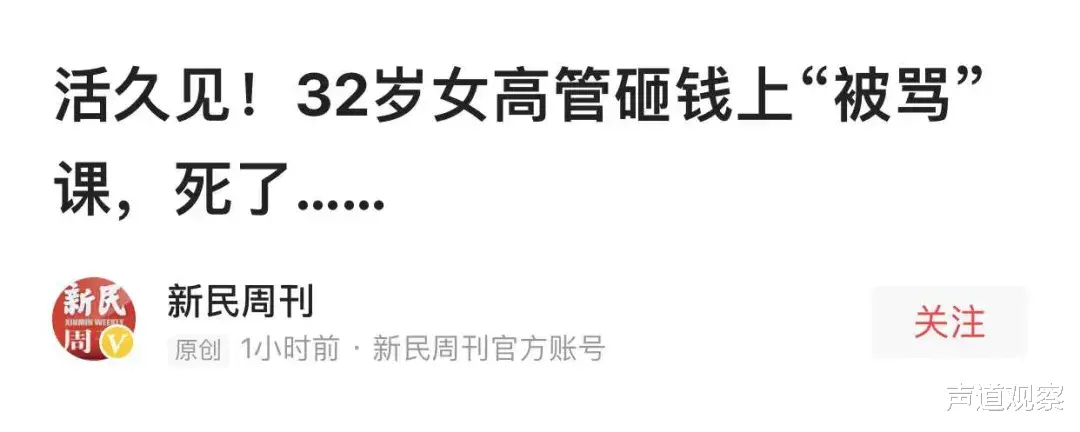

PUA、传销、精神控制……这些词一出,确实很容易让普通人费解。一个高知高能的精英,一个业绩斐然的投资人,怎会花高价参加如此“自虐”的课程?好奇可以理解,可但凡有同理心、怜悯心的人,更应该感受到的是惋惜,更应该克制在不幸者面前秀智商优越。好像别人参加了自己不理解的课程,就是愚蠢。可万万没想到,还是有媒体给出了这样的新闻标题——《活久见!32岁女高管砸钱上“被骂”课,死了……》

02

冷静下来想,女投资人参加这样的课程,其实也不奇怪。

2013年,风头还盛的马云,因为拜会王林“大师”而遭到舆论一致讨伐,当时绝不轻易低头的马云是这么回复的——

“常有朋友指责我去探视‘非科学’的东西。对未知的探索,欣赏和好奇是我的爱好,即便是魔幻术,挑战背后的奥秘也快乐无穷。好奇心让人受益。人类很容易以自己有限的科学知识去自以为是的判断世界。科学不是真理,科学是用来证明真理的。过度的沉溺信仰和迷失信仰都是迷信,今天我们是后者。永保好奇。”“对未知的探索”,是不是可以推导出,能和装神弄鬼的王林“大师”耍朋友,到今天依然会被质疑。

可是,马云这个例子至少可以说明,即便是再成功的人,也会有未知、好奇心。这是正面的说法。

这些话当然也可以换种说法,就是有困惑、有茫然,而他们求解的方式,未必能得到普通人的认同。

马云不是孤例。

传奇如乔布斯,则是灵修界最知名的企业家代言人。他自己就是灵修践行者,19岁时就曾光脚破衣,在印度待了7个月。据说这对他一生产生了至关重要的影响。

后来,扎克伯格为要不要接受Facebook收购邀约而挣扎时,乔布斯给他的建议就是——拜访印度他曾经灵修过的一座寺庙。

举这些中外例子,绝非给女投资人参加过的课程洗地,只是想说明,世界如此多元,哪怕成功如马云、乔布斯,也有我们理解不了的心灵需求。

不苛评亡故者,是生者起码的良知。

03

说回有争议所谓培训课。这类课程网上早有很多揭批,被指是一种“精神控制”的PUA,利用人性弱点而控制学员。我有位朋友,差不多十年前也上过类似课程。据她描述,课程环节确实有鼓励自我剖析、暴露隐私或者叫真实本性的环节。可是对同样的课程,不同人的评价不同。在我这位朋友眼里,真实本性暴露,对个体也是一种减压,而且袒露自我之后,同学之间容易建立友谊。所以十年之后,她还和一起上课的几位同学保持着很好友谊。对普遍信奉“朋友多了路好走”的生意人来说,仅能结识同类朋友这点,课程可能就够有吸引力了。这大概可以解释,尽管批评声众多,有些地方甚至遭到过官方查处打击,可此类课程依然有市场。这些课程无疑经过精密的、甚至专业的设计,能满足提升自我抗压能力、拓展社交圈的诉求。哪怕最终这些满足只是虚幻的假象。美国心理学家丹尼斯·库恩在《心理学导论》中就曾根据大量研究指出,许多觉醒培训声称的“好处”,实际上不过是一种治疗的安慰剂效应。而在这个过程中,难适应套路的,不仅要经受精神折磨,甚至要付出生命代价。04

对这类机构,道德讨伐是无力的。到底哪些地方违法违规,需要公权部门的厘定。

但悲观地说,只要有需求在,这些灰色地带的生意,就很难杜绝。

在现实中,投资人、创业者、企业家等,是这类课程的主要客户,除了他们有钱能买单,还因为这个群体,随时面临不确定性,心安何处,本就是一个大问题。

随手搜一个数据——

2013年,福建省决策资源市场研究有限公司电话调查了95位厦门企业经营者,结果发现,超过八成的受访者曾出现烦躁易怒、悲观失望、焦虑、抑郁等症状,其中18%的人的生活,经常伴随着上述消极情绪。

这也不奇怪,人生面临的不确定性越大,内在焦虑感越强。不管在世俗眼里多成功的人,也无法和焦虑彻底绝缘。

如今整个社会对“有钱人”的态度发生微妙变化,差评趋向越来越明显,但所谓“有钱人”的精神生活,未必有常人想的那么快乐。

只不过,就连“有钱人”自己,恐怕也不愿或者不敢承认这个事实,讳疾忌医,就容易跑到江湖术士的课堂上,寻找安慰剂了。