"

引言:茶,起源于华夏大地。从偶然被发现的古茶树,到繁荣蓬勃的茶产业与茶文化,茶早已成为一个文化符号,篆刻在我国悠久的发展长河中。

随着茶的发展和人们对茶认知的加深,许多专注于茶的典籍应运而生。这些典籍不仅介绍了茶的起源、传播和制作方法,还融入了当时的社会文化、哲学思想和道德观念,成为人类宝贵的文化遗产。

本系列文章将根据著书时间顺序,依次介绍我国各朝代具有代表性的茶类专著,并讲述其对茶发展的重要意义。

"

本账号前期文章《宋代饮茶方式变迁:茶的空前繁荣》中提到:“据史料考证,点茶法的出现应不晚于宋初。”五代宋初时期陶谷的《清异录·茗荈门》记载:“馔茶而幻出物象于汤面者,茶匠通神之艺也。” 唐末至五代宋初时,正是唐代煎茶法由盛转衰,点茶逐渐兴起的时间。

“在茶盏中搅拌并呈现出物象”,是点茶的要素之一。水的状态好坏是决定点茶效果的优劣的重要因素。本文所介绍的茶典籍是一部讲解评述泡茶用汤(开水)的茶专著——由苏廙所撰的《十六汤品》。

苏廙(音“义“),生卒年不详,其生平事迹也暂无可考。其撰写的《十六汤品》记载于北宋大臣陶谷所著的笔记《清异录》中,为《清异录》中“茗荈门”的第一条。而《清异录》“茗荈门”又记载到:“苏廙《仙芽传》第九卷载作汤十六法。”可见《十六汤品》来源于苏廙的著作《仙芽传》,为其第九卷的一部分,但《仙芽传》如今已失传,不过只看其名,应也是一部茶学专著。

“汤者,茶之司命,若名茶而滥汤,则与凡末调矣”,为《十六汤品》的核心思想,其内容也皆围绕此展开。《十六汤品》对取火、候汤、点茶注汤技要、禁忌等作了形象生动的阐述,非精于茶艺者很难理解。“茶兹于水,水籍于器,汤成于火”器、火对于汤的好坏有较大的影响,取火用薪亦须讲究。本书从择器、择薪、汤的老嫩、注汤缓急等方面进行全方位多角度的讲解与评述,表明作者不仅是候汤大家,更是点茶大家。

陆羽《茶经》“五之煮“将煮水分为三个不同的沸腾程度,分别为一沸(鱼目)、二沸(涌泉连珠)和三沸(腾波鼓浪)。《十六汤品》则沿其思路,将煮水的不同情况与状态演绎出十六项──此为十六汤品。十六汤品共分为三部分:按照水沸程度,可分三品;按照煮水器具种类不同,可分五品;按照煮水燃料不同,也可分五品,共十六品。

《十六汤品》与《煎茶水记》,算是茶书中知名度不算高的专著。但在唐末以及宋代由于“煎茶“、”点茶“对水的要求颇多,较为流行;到了元明时期,由于饼茶被统治者淘汰,水与汤的神秘性被破除,因此逐渐失去了其实用性。

由于全文篇幅不长,特引用如下:

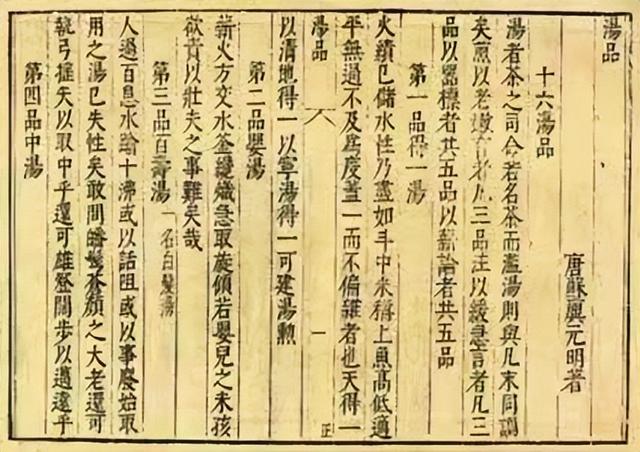

《十六汤品》

[唐]苏廙

汤者,茶之司命。若名茶而滥汤,则与凡末同调矣。煎以老嫩言者凡三品,自第一至第三。注以缓急言者凡三品,自第四至第六。以器类标者共五品,自第七至第十一。以薪火论者共五品,自十二至十六。

第一, 得一汤

火绩已储,水性乃尽,如斗中米,如称上鱼,高低适平,无过不及为度,盖一而偏杂者也。天得一以清,地得一以宁,汤得一可建汤勋。

第二, 婴汤

薪火方交,水釜才识,急取旋倾,若婴儿之未孩,欲责以壮夫之事,难矣哉!

第三, 百寿汤,一名白发汤

人过百息墨水逾十沸,或以话阻,或以事废,始取用之,汤已失性矣。敢问鬓苍颜之大老,还可执弓抹矢以取中乎?还可雄登阔步以迈远乎?

第四, 中汤

亦见夫鼓琴者也,声合中则妙;亦见磨墨者也,力合中则浓。声有缓急则琴亡,力有缓急则墨丧,注汤有缓急则茶败。欲汤之中,臂任其责。

第五, 断脉汤

茶已就膏,宜以造化成其形。若手颤臂*,惟恐其深,瓶嘴之端,若存若亡,汤不顺通,故茶不匀粹。是犹人之百脉,气血断续,欲寿奚苟,恶毙宜逃。

第六,大壮汤

力士之把针,耕夫之握管,所以不能成功者,伤于粗也。且一瓯之茗,多不二钱,若盏量合宜,下汤不过六分。万一快泻而深积之,茶安在哉。

第七,富贵汤

以金银为汤器,惟富贵者具焉。所以策功建汤业,贫贱者有不能遂也。汤器之不可舍金银,犹琴之不可舍桐,墨之不可舍胶。

第八,秀碧汤

石,凝结天地秀气而赋形者也,琢以为器,秀犹在焉。其汤不良,未之有也。

第九,压一汤

贵厌金银,贱恶铜铁,则瓷瓶有足取焉。幽士逸夫,品色尤宜。岂不为瓶中之压一乎?然勿与夸珍炫豪臭公子道。

第十,缠口汤

猥人俗辈,炼水之器,岂暇深择铜铁铅锡,取热而已矣。是汤也,腥苦且涩。饮之逾时,恶气缠口而不得去。

第十一,减价汤

无油之瓦,渗水而有土气。虽御胯宸缄,且将败德销声。谚曰:“茶瓶用瓦,如乘折脚骏登高。”好事者幸志之。

第十二,法律汤

凡木可以煮汤,不独炭也。惟沃茶之汤非炭不可。在茶家亦有法律:水忌停,薪忌熏。犯律逾法,汤乖,则茶殆矣。

第十三,一面汤

或柴中之麸火,或焚余之虚炭,木体虽尽而性且浮,性浮则汤有终嫩之嫌。炭则不然,实汤之友。

第十四,宵人汤

茶本灵草,触之则败。粪火虽热,恶性未尽。作汤泛茶,减耗香味。

第十五,贼汤

一名贱汤。竹筱树梢,风日干之,燃鼎附瓶,颇甚快意。然体性虚薄,无中和之气,为茶之残贼也。

第十六,大魔汤

调茶在汤之淑慝,而汤最恶烟。燃柴一枝,浓烟蔽室,又安有汤耶。苟用此汤,又安有茶耶。所以为大魔。

明代陈继儒《茶话》写道:“宋徽宗《大观茶论》二十篇,皆为碾余烹点而设,不若陶谷十六汤,韵美之极。” 在明代陈继儒看来,宋徽宗的《大观茶论》仍不如《十六汤品》。《十六汤品》中“汤者,茶之司命,若名茶而滥汤,则与凡末调矣。”更是上承陆羽,下启蔡襄。《十六汤品》在唐宋时期茶文化飞速发展的背景下独树一帜,弥补了取火候汤类茶书的空白,是点茶道的代表之作,在茶艺、茶道及茶文化史上有着不可或缺的价值。

传承红茶400年

关注正山堂茶文化

千里共品茗