文丨会发光的暹罗

编辑丨会发光的暹罗

前言

她曾是中国非常优秀的记者,却甘愿沦为美国的走狗,帮助美国媒体造谣诋毁中国。

如今她成为美国的弃子,是否会对自己当初的选择后悔?

从宁夏到新华社

20世纪70年代,袁莉在宁夏银川出生。西北地区那份粗犷壮美的自然人文环境,让她养成了爽朗大方的性格。

恢复高考的喜讯传遍中国,袁莉把握住了这个机会,顺利考入大学,成为一名大学生。大学校园里,她努力学习,踊跃参加各种活动,不仅是老师们赞赏的好学生,也是街坊邻居口中经常被夸奖的“别人家的孩子”。

她对未来有美好的设想,希望用写作记录时代发展,成为一位出色的记者。大学毕业后,袁莉顺利进入新华社国际编辑部工作,开始了她的新闻工作。

这份工作是很多新闻专业学生的目标,袁莉也曾经充满干劲,希望能在这里实现自己的理想。理想和现实总有差距,袁莉很快就感到灰心。每天忙着琐碎的事情,真正能参与的新闻报道寥寥无几。她想做更有挑战的工作,渴望更大的发展空间。

外派的机会来了,可是袁莉却被派去了不稳定的东南亚国家,不是她向往的发达国家。她不明白,觉得委屈,觉得领导故意为难她,把她“发配”到危险的地方。

她并不知道,越是动荡的地区,往往隐藏着更多有价值的新闻,领导正是因为信任她的能力,才给她这样的锻炼机会。领导认为这是一个让她成长的好机会,所以做出了这样的安排。

这种认知上的偏差,为她日后的抉择埋下了种子。为了让自己变得更好,也为了摆脱眼前的窘迫,袁莉争取到了公费留学的机会。

她漂洋过海去了美国,先后在两所名校拿到了硕士学位。这件事让身边的人,还有远在家乡的父母,都感到十分自豪。

然而,远在大洋彼岸的求学经历,也在不知不觉中塑造着她的价值观,为她未来的道路埋下了伏笔,带来意想不到的影响。

从新华社到华尔街日报

留学结束后,袁莉的选择出人意料:她放弃了中国国籍,转而加入了美国国籍。这个决定引起了轩然大波,曾经被誉为“新华社骄傲”的她,一下子成了众人批评的对象,很多人指责她忘记了自己的根,背叛了自己的国家。

面对这些指责,袁莉没有改变自己的想法,坚决地去了美国。她进入了华尔街日报工作,原本以为能靠着自己的学历和能力有所成就,但现实情况并不如她所愿。

职场歧视现象普遍存在,袁莉在工作中遇到阻碍,甚至无法正常取得记者证。为了寻求职业发展,她开始寻找其他的途径。

袁莉发现,撰写批评中国的文章更容易获得主编的赏识。因此,她逐渐改变了写作方向,开始发表一些带有负面评价中国的文章,以此来迎合主编的喜好,追求职场上的成功。某种程度上,她将写作变成了迎合需求的工具。

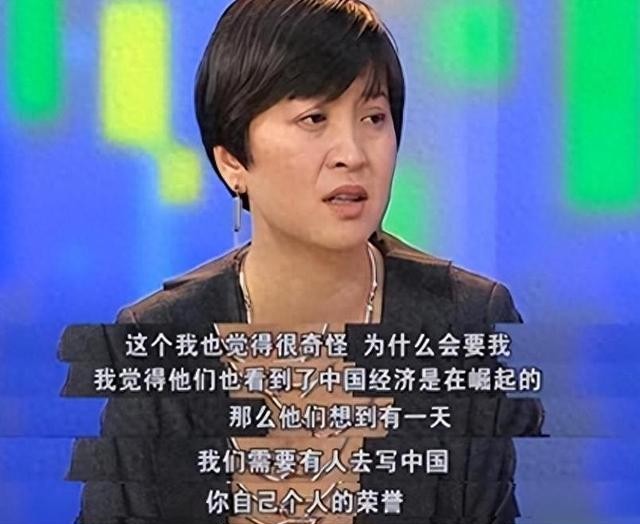

2008年,袁莉回到中国,当上了《华尔街日报》中文网的主编。这次回归,地点还是那个奋斗过的地方,但角色已经完全不同。

她把自己看作“中国观察家”,对中国的一切都抱着批判态度,即使是很平常的事情,她也要找出问题来批评。

2011年温州高铁事故发生,全国上下都在关注伤亡情况,袁莉却发表文章《中国高铁的投资之殇》,指责中国不应该建高铁,完全否定了中国为此做出的努力和成绩。

后来,她又嫌弃兰州到银川的火车速度慢,似乎完全没考虑普通列车主要服务短途乘客的需求。2012年,中国加强了互联网管理,袁莉的账号被封禁,之后她也被《华尔街日报》解雇。

这一连串事件表明,袁莉已经无法再在中国发展,同时也失去了她曾经看重的地位和影响力。她在国内的职业生涯和个人发展都遭遇了重大挫折,过去的优势也逐渐消失。

从华尔街日报到纽约日报

袁莉离开华尔街日报后,加入了纽约日报。为了证明自己,她更加频繁地发表抹黑中国的言论。

中国举办奥运会,她指责有内幕交易。国人抵制辱华品牌,她批评国人心胸狭窄。中国推行“双减”政策,她宣称中国教育正在倒退。

她甚至离谱地说,中国的发展要感谢西方列强的侵略。疫情期间,她还夸大歪曲中国的防疫政策,给中国的抗疫工作制造麻烦。

袁莉的行为就像一个小丑,不停地找茬中国,希望借此获得关注。袁莉的种种行为,让人不由得想起另一个“美国梦”碎裂的例子——徐思远。他曾是中国一位备受尊重的大学教授,但为了追逐那个虚幻的“美国梦”,毅然放弃了国内的一切。

结果,徐思远在美国的生活并不如意,最终只能靠送外卖维持生计。为了能在异国他乡生存下去,他开始不遗余力地抹黑中国,试图以此获得某种支持或利益。

这不禁让人唏嘘,曾经的光鲜亮丽和学术成就,都在残酷的现实面前变得不堪一击。为了迎合某些势力,甚至不惜背叛自己的祖国,这样的选择真的值得吗?

袁莉的道路是否会重蹈覆辙,我们不得而知。但徐思远的故事,无疑给那些盲目追求“美国梦”的人敲响了警钟。

袁莉和徐思远,他们都曾是中国社会的佼佼者,前景一片光明。然而,他们最终都选择了背离自己的国家,结局却令人唏嘘。

他们的经历,是个人选择和时代环境相互作用下的悲哀,折射出身份认同、价值观和利益考量对个人决定的深刻影响。

他们为了取悦西方,甚至不惜牺牲自己的原则,但最终并未真正融入,反而失去了原本的立足之地。他们成为了时代的“弃子”,这发人深省。

袁莉的经历让人唏嘘,也引发人们的思考。她是否会回顾自己的人生道路?夜晚独自一人时,她会不会想起过去的理想,故乡宁夏,以及曾经作为“新华社骄傲”的岁月?

她的人生遭遇,对我们来说是个警醒。在复杂的国际局势下,如何坚持自己的价值观,做出正确的判断和选择,这些问题值得每个人认真思考。

结语

我们应该如何避免重蹈覆辙,在人生的道路上做出更明智的选择?这需要我们不断学习、思考和反省。

信息源:搬出纳粹抹黑中国?看《纽约时报》如何播恶遗臭,北京日报客户端2022-01-22。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

要将这个汉奸缉拿归案,依法严厉处罚!