几天前,一个朋友兴冲冲地跑过来跟我说:“你知道吗?

我们学校附近的工地有15块钱40个菜的盒饭,全校都在组团打卡!”我当时愣了一下,心想一个盒饭能有这么大的吸引力?

于是,趁着午休,我也决定去看看热闹。

一到工地周边,就见人群涌动,有学生、有上班族,还有不少全副装备的美食博主。

原本供工人吃饭的小摊,已经被围得水泄不通,把这个临时搭建的食堂,变成了“网红打卡地”。

想要吃上一份盒饭,不光要等上半天,还要经受络绎不绝拍摄的打扰。

这种热潮,让人不得不思考:

早在互联网上走红之前,工地盒饭就已经是快餐界的“老前辈”。

简单、营养、量大是它最大的卖点。

在短视频平台上,映入眼帘的一般是摆放整齐的钢盆、热腾腾的白米饭,还有琳琅满目的各种热炒菜。

本来这些盒饭是为工人准备的,毕竟他们在干重活,需要大量能量补充。

15块钱就能吃40个菜,这样的“物美价廉”实在吸引了不少人。

张大大也曾发布过视频,其中美食一字排开,大块肉、炸鱼块、凉拌菜等应有尽有。

这样的局面,就像是在亲民的市井小摊上,展现出丰富多彩的生活场景。

而这种“接地气”的盒饭文化,正逐渐走红,成为大家争相打卡的新潮流。

其实,风靡的东北盒饭就是工地盒饭的前身。

它的历史可以追溯到90年代末,那时许多人下岗,原来在单位食堂做饭的师傅们纷纷出来单干。

在哈尔滨的一条街上,至今还有一条远近闻名的盒饭街。

街头巷尾,数十个不锈钢盆整齐排列,锅包肉、地三鲜等东北菜随时待命,荤素自助不限量,再加上无限供应的白米饭,就能吃饱、吃好、吃放心。

东北人做事豪爽,盒饭也是实惠的“大份”。

一勺勺地往饭盒里满满堆菜,吃得大家实实在在。

有时食客们为了把米饭菜完全扒干净,筷子敲在饭盒上的声音都特别响。

而这种淳朴、实在也成了工地盒饭一脉相承的风格,简朴而满足。

东北盒饭风靡一时之后,工地盒饭渐渐走红。

无论是在大城市还是乡镇,只要是工地附近,总有卖盒饭的小摊存在。

大家不仅被实惠的价格吸引,更因为这里的菜品丰富,每顿都有新鲜感。

比起其他餐饮,工地盒饭是那么特别。

那些送饮料的小纸片、临期的批发软饮,都是摊主们的贴心之举。

盒饭不需花样繁多,只要能填饱肚子,还能吃得舒心,就是它最大的成功。

随着越来越多的人涌入,工地盒饭却开始走样。

真正每天吃这样盒饭的工人们发现,想要买到饭越来越难。

网红博主拍摄热门视频,用低价吸引眼球,却扰乱了原本的市场秩序。

人们为了打卡,为了跟风,对工地盒饭的需求日益激增,原本平易近人的快餐,不再那么亲民。

一些网红甚至开始售卖自己的盒饭,更低的价格、吸引流量的方法,严重破坏了本该自然存在的盒饭市场。

随之而来的是盒饭品质下降、炒菜用料打折。

工地原本的那种简单舒心,被流量和商业裹挟,变得面目全非。

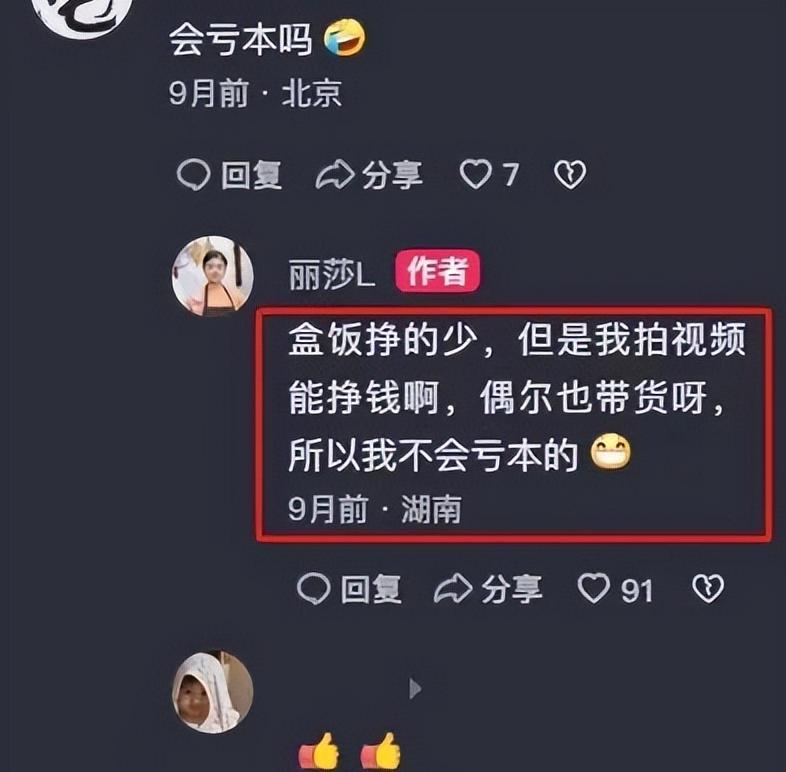

很多人会问,既然盒饭这么火,到底还能赚钱吗?

答案是,有赚头,只是利润不如看起来那么高。

比如卖10块钱的盒饭,每天只卖几百份,利润少得可怜。

每一份盒饭里,一块鸭腿要多少钱、一份菜要多少钱,摊主们都很精打细算。

一名博主公开的利润账单显示,除去成本,每天只能赚到不到300元。

真正靠盒饭生意发财的人极少,多是苦苦维持生意。

那些每天奔波买菜、研究价格差异的摊主们,付出了极大的努力,只为了能在物价飞涨的市场中存活下来。

毕竟,对于他们来说,保持合理的价格是不成文的规矩,谁都不会轻易打破。

盒饭通过网络走红后,真正需要它的人却越来越难以吃上饭。

工地的环境简陋,一个简陋的遮阳棚、废弃的沙发都能成为临时餐桌。

就地取材的饭桌和凳子,早已习惯的工人们,并不在乎这些细节。

随着媒体关注度增加,卫生安全问题频频被曝光。

城管也开始高频检查,摊主们面临巨大的压力。

去年11月,有做工地餐的男子因执法而被罚款,与城管发生激烈争议。

这样的场景,却揭示了基层生活的真实面貌。

专家则指出,工地盒饭的重油重盐不利于健康,但这依然无法改变工人们对它的需求。

对于劳累的工人,能吃上廉价、饱腹的饭菜,是生活的基本保障。

低收入者、承受经济压力的工人们,需要这样的盒饭来支撑艰辛的工作,与生活中的困境对抗。

工地盒饭,这种原本为特定群体解决餐饮问题的快餐,通过互联网走红,吸引无限关注。

然而在大众的热潮下,不要忘记它最初的初心:特别群体的基本需求。

我们欢呼、我们打卡,但更重要的是,不要打扰他们简单而真实的生活。

愿这份物美价廉的盒饭,保持它原有的朴实和温暖,不因一时热潮而失去本色。

生活不易,盒饭带来的温情和力量,远比流量和猎奇更宝贵。

我们期待着,工地盒饭始终能给真正需要的人提供一份舒心的饱饭,也希望社会可以平等关注到每一个普通人的基本需求。