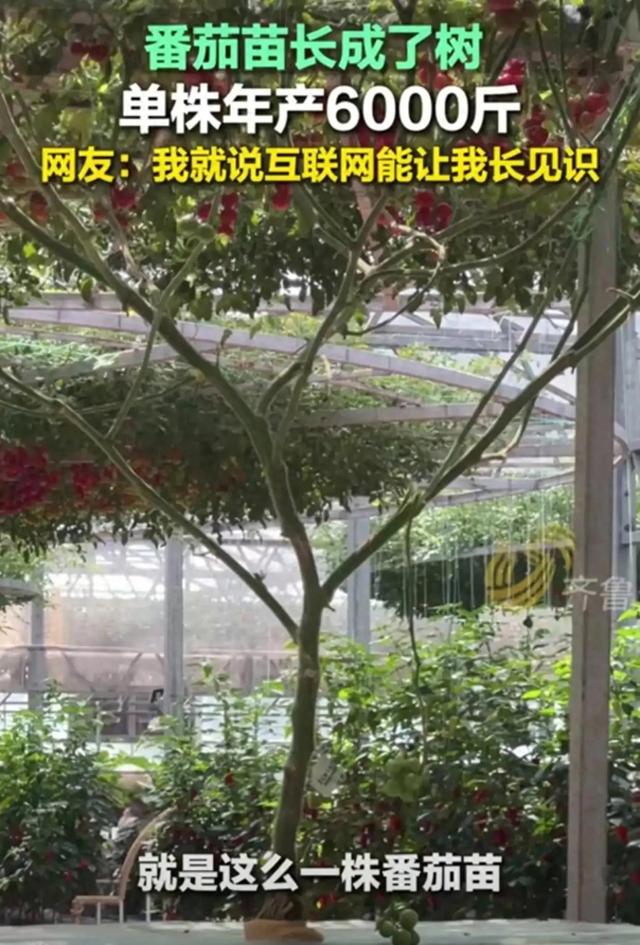

山东寿光菜博会上,一株高达2米、冠幅150平方米、年产6000斤的巨型番茄树着实惊艳了一把。这株“番茄树”采用常规种子,凭借精细的种植技术和环境调控,实现了超高产量。表面上看,这无疑是农业科技的巨大进步,但仔细一想,这高产的背后,又有多少挑战和隐忧呢?

这株“番茄树”的成功,归功于先进的栽培技术:精准的整枝修剪、营养调控和病虫害防治。它充分展示了现代农业科技的强大力量,也让我们看到了未来农业发展的一种可能——或许在不久的将来,我们能用更少的土地,生产出更多的粮食和蔬菜。然而,这种高产模式的成本同样惊人。单株番茄树占据100多平方米土地,这对于土地资源紧张的地区来说,是难以承受的奢侈。而且,这种高精尖的种植技术,对种植环境、技术人员和管理水平都有着极高的要求,普通农民根本难以复制。 山东农业大学一位教授指出:“这项技术目前主要用于展示和科研,距离大规模推广应用还有很长的路要走。种植成本巨大,风险也高,普通农民很难承担。” 一位寿光当地的普通菜农老王也表达了同样的担忧:“看着产量高,但真要种,我可种不起,这技术和投入,我这小几亩地,玩不起啊!”

那么,这“番茄树”技术量产的可能性究竟有多大呢?基于现有信息,笔者认为,短期内实现大规模量产的可能性不大。一方面,高昂的种植成本和技术门槛,限制了其在普通农户中的推广;另一方面,这种超高产的番茄,其市场接受度和销售渠道也需要进一步探索。目前,类似技术主要应用于农业园区和科研机构,作为一种技术展示和未来方向的探索,而非普遍的生产模式。 值得一提的是,2018年曾有类似的巨型番茄树申请了上海大世界基尼斯之最,单株累计结果超过3000公斤,可连续收获20年,这展现了该技术的巨大潜力。但从那时至今,我们并没有看到该技术大规模普及的迹象,可见其量产之路依然充满挑战。

与一些发达国家先进的农业科技相比,虽然我国在部分领域已经取得了显著进展,但我们在农业科技的应用推广方面仍有很大提升空间。例如,一些发达国家已经实现了农业生产的自动化和智能化,显著提高了生产效率和降低了生产成本。而我国在这一方面还有待加强,特别是对于中小规模农户的技术支持和资金扶持力度还有待提高。

关于未来发展,我们也应该看到机遇与挑战并存。这“番茄树”技术,不仅仅是关于高产,更关乎技术进步对农业生产方式的变革,以及对未来粮食安全保障的意义。 未来,我们需要加大对农业科技的投入,攻克技术难题,降低种植成本,提升抗风险能力,才能真正将这项技术转化为现实生产力,惠及更多农民。 更重要的是,要考虑如何平衡科技进步与环境保护,避免高科技农业带来新的环境问题。 总而言之,这株“番茄树”的亮相,不仅是一场视觉盛宴,更值得我们深入思考科技与农业的未来,以及如何才能让科技真正服务于民生。 这需要政府、科研机构、企业和农民的共同努力,才能让高产技术真正落地,为“菜篮子工程”提供更强有力的保障。 我们期待着,未来会有更多像“番茄树”一样令人惊叹的农业科技成果,真正造福于民。