凌晨两点,手机屏幕在黑暗中突然亮起,我收到心理咨询室的一位咨询者发来的信息。

这是一位母亲,她先发来一段视频,视频里是她家孩子手腕上的缝合线,接着是一段哭诉的语音。

她说,一年前,她强迫不愿住校的女儿入住宿舍,硬是把她哭喊着的孩子从校门口拉进了学校。

可是现在,躺在医院病床上的孩子,每天需要吃多种药片,而再也不会像以前那样开心地拽着她的衣角撒娇了。

这位母亲的痛哭让我想起这么多年来,我在心理咨询中遇到的那些因为住校而心理受到创伤的孩子们。

母亲们常常以为住校能锻炼孩子的独立性,却忽略了他们内心的脆弱与恐惧。

睡不着的夜晚:孩子们的无声哭泣有太多夜晚,我听到过孩子们关于住校的种种诉苦。

小学生们在宿舍楼里没有大人陪伴的黑夜里,一想到那一层层漆黑的楼梯和安静得让人心慌的走廊,心里就开始忐忑不安。

我曾见过一个八岁的女孩,因为害怕晚上的宿舍,不敢举手告诉老师自己要上厕所,只能憋着,最终导致每周尿裤子。

上周,我受朋友邀请到她的学校为住校生上心理课,在校门口碰到一个佝着背的老太太。

她告诉我她八岁的孙女,每次放学都不敢上厕所,怕黑、怕被其他孩子嘲笑。

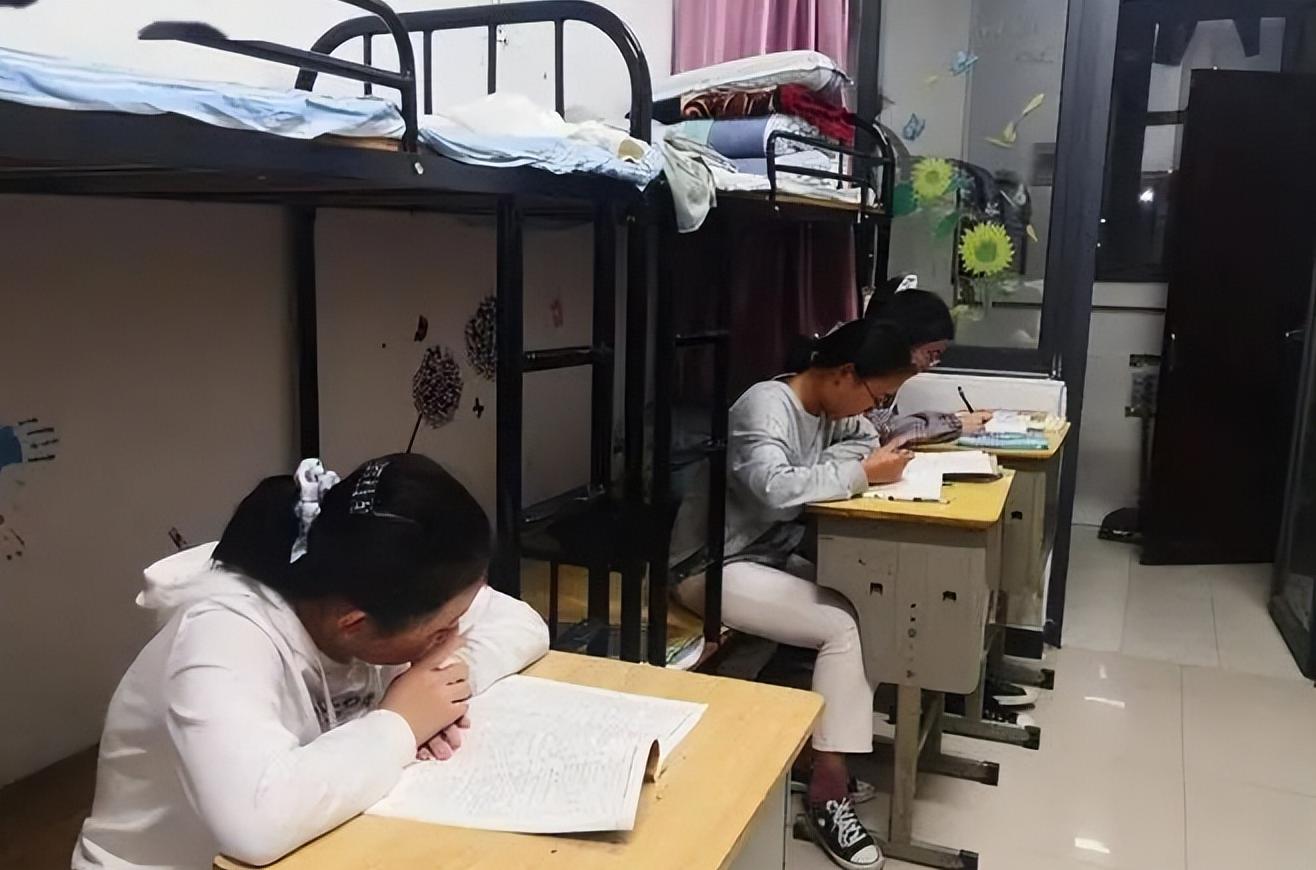

宿舍里,九点钟熄灯了,但孩子们多半到半夜还没入睡。

那些在黑暗中蜷缩着的孩子,忍受着内心的恐惧和孤独,在被角里默默哭泣。

看不见的伤口:宿舍生活的隐痛去年的冬天,一个初二的女孩小雨被妈妈拉到我的咨询室。

她妈妈举着月考成绩单愤怒地质问我:“住宿费交了,老师管着,怎么成绩还是这样?

当我单独和小雨聊天时,这个女生突然颤抖地告诉我:“阿姨,她们把我的牙刷扔进尿池……”住校生活中的伤害,不只是成绩的问题,还有心理上的创伤。

重点中学心理老师告诉我,他们做过匿名调查:43%的住校生被恶意起过外号,35%的私人物品被“无意中”损坏过,令人心寒的是,65%的孩子选择不告诉任何人。

一位咨询者小满,她的日记本里夹着一块半破的橡皮,是她初一那年寒冬在零下五度的阳台上背完课文才得到的“礼物”。

那些夜晚,痛苦和孤独早已深深印在孩子们心里。

为好的初衷:反思住校的真正代价

很多家长的想法相似:住校省心,老师管着,吃饭有规律,作息时间固定。

他们没有算另一个账——那个每次考试前腹泻发烧的男孩,那个因为压力而得焦虑症的孩子,那些从不敢对人讲的内心独白。

儿童心理科诊室墙上一幅黑漆漆的蜡笔画里,宿舍楼窗户像吃人的嘴巴,那里伸出无数只小手——住校生活给他们带来的恐惧,早已深植于心。

曾经,我送资料时看见一个小男孩在地上画太阳,一遍一遍地画又一遍涂掉。

护士告诉我,男孩的妈妈答应过他考到95分就接他回家,但每次总差一点。

每个孩子心里,都有一个对家的牵挂和期待,却在住校的日子里变成了挥不去的阴影。

去年教师节,我收到一条陌生的短信:“阿姨,谢谢您当年劝住我妈没让我转学。”发信人是五年前咨询过的一个女孩。

她现在在上海读研,但午夜梦回时,仍会突然惊醒开灯,这是住校生活给她留下的“后遗症”。

童年缺失的情感联结,会在孩子心里留下永远的印痕。

有些孩子,即使回到家,每次妈妈抱她时,她的手臂也会僵在半空,就像那个曾经喜欢挂在妈妈身上的女儿,住校锻炼了她的“独立性”,却也让她丧失了撒娇的本能。

因此,我们该做的是倾听孩子内心,帮他们找到适合的成长环境。

每次有家长来咨询住宿问题,我都会拿出手机相册,给他们看小满住院时画的画:歪歪扭扭的宿舍楼下,站着无数个没有脸的小人,其中那个红点,是孩子所期盼的家长的尾灯光。

有个单亲妈妈在凌晨三点给我发消息:“林老师,我把工作辞了,明天就去县城租房陪读。”孩子枕头边,是收拾到一半的行李箱。

结语或许我们无法弥补那些被住校生活偷走的温暖,但我们至少可以用心去聆听,去理解那些小手背后的无声哭喊。

住校,不是唯一的选择,也不是最好的选择。

让我们从微小的行动开始,给予孩子更多的温暖和陪伴,弥补那些缺失的夜晚。

每个孩子,都值得在爱和关怀中成长,让他们的童年不再有遗憾。