1959年庐山会议,成为中国政治格局转折点。近六旬国防部长彭德怀,一信掀起政治波澜。事前,其副手总参谋长黄克诚劝言:与主席共事多年,何不面谈,非得书信?

这句话背后隐藏何故事?彭德怀为何写信?黄克诚为何此言?两位开国元勋间有何纽带?风云变幻年代,他们命运将如何发展?

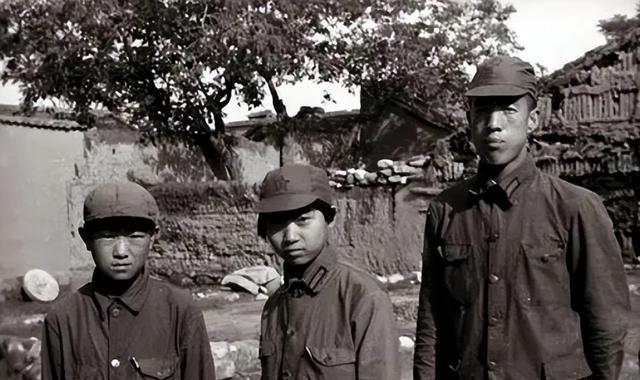

1930年,红军处于土地革命战争艰难时期。此时,彭德怀与黄克诚,两位未来新中国开国元勋,命运悄然交织,于动荡岁月中踏上共同征程。

那年春天,28岁的黄克诚加入彭德怀的队伍,任纵队政委。彭德怀时为红三军团领导人,名声显赫。初见时,彭对这位眼镜后的年轻人无深刻印象,觉其似书生,难料战场英姿。

彭德怀对黄克诚刮目相看于修水之战。1930年7月,红军攻修水,敌军坚守城楼,我军屡攻不克。危急时,黄克诚持大刀,冲向敌城楼,展现英勇。

彭德怀望远镜中见黄克诚置安危于度外,冒弹雨率部屡冲锋。其勇猛令彭既惊且忧:惊于黄之勇气,忧其年轻冒进而丧命。

战后,彭德怀召见黄克诚,赞其勇猛后严肃告诫:下次战斗勿再持刀冲锋,眼镜暴露身份,易成靶子。你若牺牲,谁来领导部队?

黄克诚被这番赞中带批的话语触动,意识到指挥官需兼具冲锋勇气与运筹智慧。此后,他作战时更重战略谋划,不再一味冲锋,而是注重全局思考。

谈话中,彭德怀询问黄克诚身世与经历。黄克诚答称,他乃湖南永兴人,1902年生,早年受教私塾与小学,师范学习期间接触马克思主义,1925年加入中国共产党。

彭德怀闻后深感共鸣,与黄克诚同为湖南湘潭人,他年长四岁。两人在乱世接触革命,共赴救国之路,这份共同经历让他们间有了难以言说的亲近。

此次谈话后,彭德怀对黄克诚印象大变,见其勇气、智慧及革命信念坚定。黄克诚亦深感彭德怀的关怀与指引。这次交流,标志着两人深厚友谊的开端。

后续岁月中,彭德怀与黄克诚在革命路上同行,共历长征困苦、抗战烽火及解放战争惊心动魄,关系日益紧密,成为彼此信赖、支持的战友及朋友。

彭德怀赞赏黄克诚的才干与正直,屡次关键时刻为其辩护。黄克诚凭能力与忠心,成为彭德怀重要助手。两人亦师亦友,为新中国军事政治合作奠定基础。

1931年,中央苏区遭遇重大挑战,大规模肃反运动猛烈袭来,致红色根据地动荡不安。黄克诚身陷政治风暴,成为被疑对象,其革命生涯面临空前危机。

苏区因猜疑和恐惧“AB团”等反革命组织,展开大规模清洗,众多无辜革命者被误判。年轻指挥员黄克诚,战功赫赫,亦遭此不幸。

在黄克诚遭严重指控之际,彭德怀不顾政治氛围紧张,冒被指“包庇反革命”之险,挺身而出为其辩护。他详述黄克诚的革命历程与战斗表现,证明其立场坚定,非反革命。

彭德怀此举如刀尖舞蹈,却显危难关头之勇,既救黄克诚于政治困境,又深化彼此信任与友谊。黄克诚忆及此事,言:“无彭总相救,我或已毁于运动中。”

然而,黄克诚政治生涯中危机不止于此。后续革命岁月,他历经九次撤职。这些对革命者皆是严峻考验,但黄克诚始终坚守革命信念。

1934年,黄克诚因军事行动分歧首次被撤职。之后数年,他多次因政治或军事争议遭免。每次,他均未抱怨,而是自省并继续努力。

艰难时刻,彭德怀屡为黄克诚辩护,深知其才能与忠诚,视其为革命事业重要力量。他的支持使黄克诚屡次振作,持续为革命事业贡献力量。

1935年长征途中,黄克诚重任要职,此经历强化了他追随党与彭德怀的信念。随后的抗战与解放战争中,他屡建战功,逐步成长为备受尊敬的军事指挥员。

这段岁月充满艰辛与考验,锻炼了黄克诚的意志,并加深了彭德怀与黄克诚的关系。他们共历革命风雨,患难中结下深厚战友情谊。

彭德怀赞赏黄克诚的才干、正直与坚韧,即便黄克诚屡遭撤职,彭仍坚定支持,视其为可靠同志。这份信任与支持,助力黄克诚积极面对挫折,持续投身革命事业。

黄克诚以实际行动回报彭德怀的信任,每次复用均全身心投入工作,提升军事政治素养。其表现验证了彭德怀的判断,黄克诚是可靠革命同志及杰出军事指挥员。

共同奋斗的岁月见证了彭德怀与黄克诚的成长及中国革命的发展,他们的经历是共产党人在艰苦岁月中坚守理想、团结互助的缩影。

彭德怀与黄克诚经历1931年肃反、多次撤职及抗战、解放战争并肩作战,革命友谊深厚。此经历为新中国成立后合作奠基,也为日后政治风暴中相互支持埋下伏笔。

1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立,彭德怀与黄克诚作为开国将帅,步入政治生涯新阶段。此时,他们的关系由战场袍泽转变为更为复杂的政治合作伙伴。

彭德怀任中央人民政府委员、军委副主席、总参谋长,作为新中国军事领导人,他在国防和军队现代化上贡献显著,主持制定《军衔条例》,有力推动了军队正规化进程。

同时,黄克诚获重任,任中央人民政府委员及解放军副总参谋长,成为彭德怀的重要助手,在军队与国防建设中贡献显著,两人合作在新政治环境下更趋紧密。

1950年6月朝鲜战争爆发,10月中国决定出兵,组建志愿军。彭德怀任司令员兼政委,黄克诚为副司令员兼参谋长。此次军事行动,使两人命运再次紧密相连。

在朝鲜战场,彭德怀与黄克诚面临巨大挑战,需对抗装备优势的美军,并克服后勤与技术劣势。在此艰难境遇下,两人的紧密协作成为扭转局势的关键。

在志愿军总部作战会上,彭德怀提出大胆反击计划,需精准情报与复杂协调。将领们存疑时,黄克诚分析敌我兵力与地形,有力支持了彭德怀的计划。

最终,行动大获成功,既挫败了敌人气焰,又振奋了志愿军士气。此次经历印证了彭德怀与黄克诚间的默契与信任。

1953年朝鲜战争结束后,彭德怀与黄克诚归国,继续在军事与国防事业中扮演关键角色。彭德怀出任国防部长,黄克诚则就任总参谋长。

在国防建设上,彭德怀与黄克诚理念相近,均强调军队现代化及科技提升。彭支持黄制定多项军队建设文件,如《加强军队政治工作决定》和《改进军队训练指示》等。

随时间推移,1955年彭德怀与黄克诚在军队军衔制上产生分歧。彭主张尽快实施以提升正规化,黄则认为当时条件下应稳步推行,以免引发问题。

此次分歧未损两人情谊,却预示新政治环境下,老战友亦可能因政策观点不同而生分歧。此分歧在后续政治风波中,将起关键作用。

1958年,大跃进运动全面铺开。国防部长彭德怀对此持谨慎立场,多次中央会议中忧虑激进政策。总参谋长黄克诚亦反对影响军队建设的举措。

此时,彭德怀与黄克诚关系微妙。二者在重大问题上看法一致,但因职责与立场差异,对某些具体问题的处理方式各有不同。

1958年军委扩大会议讨论军队是否参与大炼钢铁,彭德怀反对,认为影响训练与战备。黄克诚虽不赞同,但态度温和,主张在确保军队工作基础上适度参与地方建设。

这种差异体现了两人应对复杂政治局势的不同策略:彭德怀直言不讳,黄克诚则寻求平衡。两者策略各异,均针对复杂局势而定。

彭德怀与黄克诚此时仍维持紧密工作关系及私人友谊,常于工作间隙交流国家大事。此深厚友情与互信,为他们日后在政治风暴中相互扶持打下坚实基础。

1959年7月,中共中央于庐山召开扩大政治局会议,即“庐山会议”。初旨为总结“大跃进”经验,却演变为政治风波,成为彭德怀与黄克诚政治生涯的关键转折。

会议开始,彭德怀呈上一封“万言书”,批评“大跃进”中的浮夸风、共产风等问题,呼吁纠正。此举在当时政治环境下极为冒险。

黄克诚,彭德怀的老战友兼同事,会上力挺其观点,指出军队亦存过分重视政治运动、轻视军事训练等问题,实为彭德怀观点提供有力佐证。

会议风向骤变,毛泽东对彭德怀的批评深表不满,视其是对党路线的否定。于是,批判彭德怀成为会议的重心。黄克诚面临抉择:是坚守老战友彭德怀,还是顺应众人?

在关键发言中,黄克诚坚持己见,表示彭德怀提出的问题值得思考,其表达虽激烈,但旨在改进工作。此言为彭德怀辩护,亦彰显黄克诚在政治风暴中的立场。

会议中,批判转向黄克诚,被指与彭德怀结“反党联盟”,否定党的路线。黄克诚未退缩,小组讨论时称:与彭德怀确有共识,但非“反党”,旨在改进工作。

这种坚守己见的态度,在当时政治环境下极为少见。众人多选自我反省以应对批判,而黄克诚仍持原立场,此举需极大勇气。

会议进程中,批判声渐强。彭德怀在全会上被迫自我批评。即便如此,黄克诚仍支持他,发言称:彭德怀同志虽有错,但对党国贡献不可抹杀,应给予改正机会。

黄克诚在逆境中坚持正义,彰显其政治勇气与对战友的忠诚,但此举亦使他面临更为严峻的政治危机。

会议结束后,彭德怀国防部长职务被撤销,黄克诚总参谋长一职亦被免去。两人均调离军队,步入长达十多年的政治困境。

艰难时期,彭德怀与黄克诚虽无法公开交往,但友谊未变。回忆录中提及,黄克诚采用多种间接手段向彭德怀传递关怀与支持。

1962年中央工作会议上,黄克诚发言称,总结经验应全面客观,有些同志犯错但革命贡献不可否定。虽未提彭德怀名,但众人皆知其所指。

黄克诚在政治低谷期坚持正义、维护友谊,彰显其政治智慧与品格。即便面临巨大风险,他依旧支持老战友,未曾放弃。

庐山会议后十余年,彭德怀与黄克诚历经坎坷,被调离原岗,失却要职。但困境中,二人友谊与支持不减,患难与共的精神,成为其政治生涯的宝贵财富。

1976年,"文化大革命"终结,中国政治局势迎来重大转折,为彭德怀与黄克诚平反铺平道路。但彭德怀未及见证,已于1974年11月29日在北京逝世,终年76岁。

黄克诚作为亲历者,见证了1977年中共中央为彭德怀平反的历史时刻,并发挥关键作用,提供庐山会议第一手资料,助力还原历史真相。

在中央工作会议上,黄克诚两小时发言详述庐山会议。他指出彭德怀当时提出的意见正确,批评“大跃进”问题出于责任心。此番言论为彭德怀平反提供依据,也肯定了自己坚持正义的立场。

1978年12月,中共中央为彭德怀平反。黄克诚参会并发言,回忆共战时光,赞扬彭德怀的革命精神与贡献,称其为伟大无产阶级革命家、军事家,一生光辉,值得学习。

彭德怀平反后,黄克诚致力于整理其事迹,参与编写《彭德怀传》,提供大量珍贵史料。他称,与彭德怀共事多年,整理事迹既缅怀战友,也对历史负责。

1980年代,改革开放深化,历史人物评价趋向客观全面。在此背景下,彭德怀与黄克诚的历史地位获得进一步确认。

1982年彭德怀诞辰80周年座谈会上,黄克诚回顾其革命生涯,并强调其在庐山会议的正确立场,称其展现了共产党人的勇气与担当,敢于直面问题、坚持真理,值得学习。

同年,黄克诚迎来政治生涯重要时刻,当选中共中央顾问委员会委员,政治地位恢复。他承诺将继续为党、人民工作,还原历史真相,弘扬革命先辈精神。

1983年,黄克诚参与筹建彭德怀纪念馆,多次赴湖南韶山提供建议与资料。开馆时,他发表讲话称,纪念馆既纪念彭德怀,也见证特殊历史,将启示后人真理属少数人,坚持真理需勇气。

随时间推移,彭德怀与黄克诚的历史地位广受认可,被尊为杰出军事家、政治家,且被视为坚持真理、勇于直言的楷模。

1986年党史研讨会上,黄克诚作《回顾历史,展望未来》报告,指出彭德怀等辈所历挫折应为后人教训,强调应建允许异议、包容不同意见的社会与党,以保持事业活力。

此言论既总结过往,又展望将来,深刻反映了黄克诚作为资深革命家的深思熟虑,彰显其丰富阅历与远见卓识。

1989年10月,黄克诚在北京去世,终年87岁。追悼会上,老同志忆及其与彭德怀的深厚友情,称颂其友谊历经革命战火与政治风暴,彰显真挚情谊与坚定信念能克服一切困难。