今年是爷爷去世后的头一年,依照风俗,春节期间不走亲戚,不过,初五烧完破五纸后,这种讲究就无关紧要了。于是,母亲吩咐说,破五过了,最好还是到你舅厦转一转吧。舅厦是当地的方言,也就是舅家的意思。于是,我跟哥哥便带了几件礼品,与孩子一起去看望舅舅。路上,孩子问我去哪里,我说去你老舅家。他好奇地问,哪个老舅家,我说就是我的舅家,你奶奶的娘家。孩子竟说不认识。我内心也一时黯然。

自从姥姥去世后,我就很少走舅家了。只是每年正月初二到舅家转一圈,也仅仅是进门就磕头,放下礼品就走。每次,舅舅挡着让吃饭,我们总是说还有好几家要走,就不吃了。孩子们留下的印象也只是磕头时叫的那声老舅、老妗子,过了一年,自然忘记了。

这次我们也打算继续把“流程”走一遍。二舅今年在太原儿子家过年,村里就只有大舅了。临走时,我笑着说,今天中午饭安到舅家。母亲说,不要,你大舅不会做,妗子腿疼做不了,还是回来吃,别麻烦你舅。

进门喊了一声舅,大舅急忙迎了出来,就到手里接东西,嘴角不受控地上扬,笑意如同决堤的潮水,瞬间漫满遍布褶子的脸庞。我们仍然例行“程序”——“大舅,给您磕下,大妗子,给您磕下”。坐下后,大舅赶紧把瓜子花生往我们手里塞,拄着双拐的妗子一头就钻进了厨房。我们不想让妗子麻烦,寒暄了两句就要走。大舅赶紧就挡,说一早就准备了吃的,不要走,中午就在我这里吃,就咱们几个,又没旁人。我们照例说,不吃了,走哩!平时严肃的大舅突然像小孩一样哭了:“你们年年这样,到舅家了为啥就不能吃一口再走?”我跟哥哥顿时手足无措了。大舅从没这样过,大妗子在边上笑着解嘲,你舅舅最心近的人来了么!看着老泪纵横的大舅,我们也不忍地掉泪了,赶紧安慰说:别哭了,舅,我们中午不走了!咱们一起吃饭。大舅听了,又像小孩似的笑了,赶紧吩咐大妗子准备饭菜。我们笑着说,您二老别动,今天我俩做饭。于是,我俩就挽起袖子忙活了起来。妗子拄着双拐忙前忙后地给我们一会取肉,一会取菜,嘴里不停地说,把这笼上,把那炒上,生怕我们做得不够吃。

由于我们都不喝酒,开饭时,大舅便拿出来四五样饮料,让我们倒上,可乐,雪碧,草莓汁,山楂树下和橙汁,让我们随意。嘴里不停地念叨,菜夹上,多吃点。我们边吃边聊,大舅开心地咧开嘴,爽朗的笑声在房间里回荡,眼睛眯成了弯弯的月牙,脸上的皱纹透着藏不住的喜悦。

大舅过了年就八十整了。我突然感觉大舅苍老了许多,以前却从没注意过他的变化。可这次,他坐在暖烘烘的炕上,我一眼就看到了他脸上深深的皱纹,像老树的年轮,刻满了岁月的沧桑。他的头发稀疏又干枯,随着说话的动作轻轻晃动。曾经挺直的脊背,如今也微微弯曲,像被生活的重担压弯了一样。腿脚也不再利练,上个炕都很是费劲。他的眼神不再明亮,变得浑浊而又温和,看着我们跟孩子,脸上满是慈祥的笑容。那一刻,我心里不由地一阵心酸。

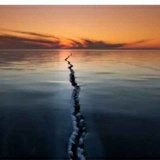

吃完饭再坐了会,终于还是要走了。舅把我们送到门口,我让他回去,他却执拗地站在门口,提醒我们路上开慢点,目送着我们渐渐远去。走到巷口拐角处,我回头望去,舅还是倚在门柱边,注视着我们。我挥挥手,让他赶紧回去。

坐上车,我内心久久不能平静。记得小时候,我跟着爸妈走舅家,那可是一走一天,常常三顿饭都在舅家吃。这些年,随着年龄的增长,时代的变迁和生活节奏的加快,我们都把走亲戚走成了形式,一上午就走十几家,到每家都是放下礼品,磕头走人。以至于孩子们都不认识自己的亲戚长辈了。这样的走亲戚还有什么意义?我们总说过年没有了年味,这是年的问题吗?我看是我们在这快节奏的时代,把自己走丢了吧,我们似乎都忘记了来处。

在中国传统文化中,走亲戚的意义更多的是亲人们之间相互关心、问候和分享生活中的喜怒哀乐,这是人们在忙碌生活中得到情感上的慰藉,感受到亲情的温暖和支持。对于年老的长辈,往往岁数越大,越来越珍惜亲情。作为晚辈,我们往往体会不到这种心理感受。

每逢佳节倍思亲,年节里,我们哪怕是啥话也不说,就静静地陪着他们坐一坐,也会让长辈们感受到欣慰吧!于是我跟哥商量,以后每年走舅家都多待一会,陪舅吃顿饭。