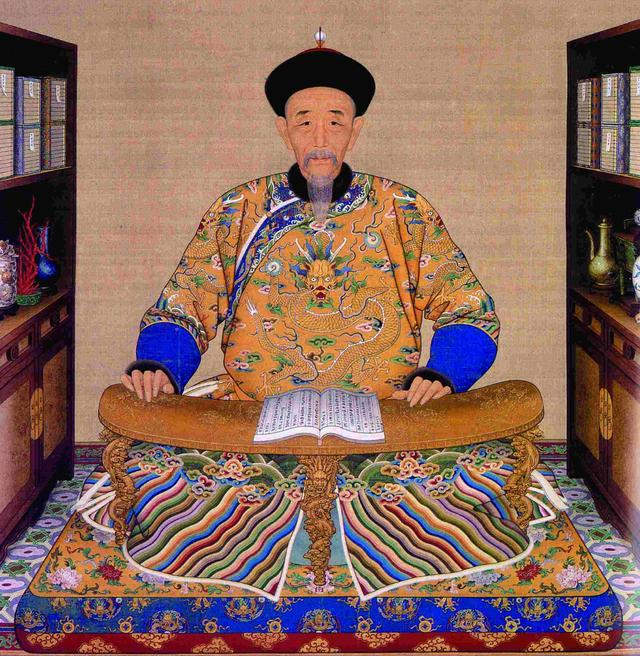

1683年,施琅率清军攻取台湾的壮举成为史册浓墨重彩的一笔,但鲜有人注意到,背后有一位关键人物默默铺就了胜利之路。当澎湖海战的硝烟散去,远在京城的姚启圣却因病被召回,逐渐淡出历史视野。这位福建总督的名字,在后世的叙事中常被埋没于施琅的光环之下。然而,翻检清宫档案与地方志书,一系列鲜为人知的细节逐渐浮现——姚启圣才是康熙收复台湾的真正战略设计师。

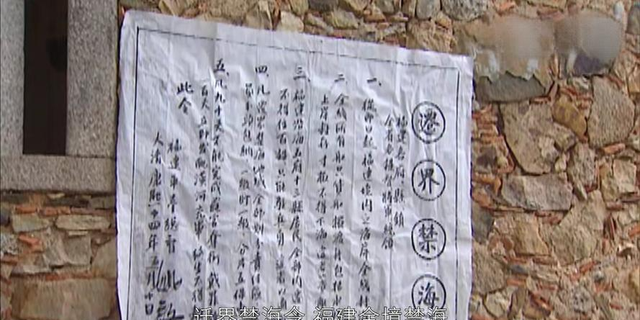

姚启圣到任福建后,将清廷的“迁界禁海”政策推向极致。他不仅将沿海禁区拓展至五十里,更推行严苛的“盐铁专营令”,禁止任何物资流入郑氏控制区。这一系列措施如同无形的绳索,逐渐勒紧对手的经济咽喉。史料记载,郑氏集团的财政收入锐减七成,战船维修周期因铁器匮乏拖延至两年。当郑经试图从海外购铁时,姚启圣早已布下天罗地网,拦截关键物资。这场无声的经济战,比任何炮火都更致命地削弱了郑氏实力。

比起战场厮杀,姚启圣更擅长心理博弈。他开创性地建立“三级策反体系”,针对郑军不同层级将领量身定制招降方案。普通士兵携械投诚可获五两赏银,中层军官按所率兵力计算报酬,高级将领则承诺保留官职。这套策略如同精密齿轮,五年间撬动郑氏四万七千兵力倒戈,连水师副将朱天贵都带着127艘战船归顺。姚启圣甚至自掏腰包追加安家费,这种罕见的手笔彻底搅乱了郑军阵线。

1682年泉州湾的军事演习,是姚启圣心理战的巅峰之作。五百艘新式战船陈列海上,三百门红衣大炮齐鸣的震撼场景,通过各国商船迅速传遍东南亚。这场精心策划的武力展示,不仅吓退了支援郑氏的外国商船,更通过故意泄露的细节迫使郑军收缩防线。西班牙传教士的记录显示,演习后郑氏关税收入暴跌,而澎湖守军的匆忙回防,恰为施琅后来的突袭埋下伏笔。

姚启圣与施琅的关系远比史书记载的复杂。在举荐施琅专征台湾的奏折背后,是三年的政治运筹。从纵容施琅旧部兵变以证明其不可或缺,到自请交出水师兵权消除朝廷疑虑,甚至以全家性命作保,姚启圣用精妙的政治手腕化解了重重阻力。当施琅在澎湖血战时,他顶着台风在厦门昼夜督运粮草,呕血数升仍坚守岗位。这种看似矛盾的配合,实为收复大业中最关键的默契。

台湾归降捷报传来七日,姚启圣收到的却是急召返京的诏书。这位耗尽心血的总督,如同完成使命的棋子被悄然移出棋盘。早前的藩库银两案、其子忤逆满洲将领等事件,不过是康熙清除“南人势力”的借口。清史稿中“未几卒”三字,暗含多少功高震主的警示。而姚启圣生前那句“愿为陛下作舟楫,功成沉江亦无憾”,或许早已知晓这不可避免的结局。

历史的天平往往倾向战场上的显赫战功,却容易遗忘那些构筑胜利基石的幕后谋划。从经济封锁到心理攻坚,从权力斡旋到资源调度,姚启圣用十年布局为施琅的一战成名铺平道路。当我们在三百年后重审这段历史,或许该还这位战略家应有的荣光——没有他的运筹帷幄,清朝收复台湾的史诗或许会改写。