1981年的时候,邓小平收到了一封信,是陈独秀的后代寄来的。他打开信一看,里面的内容让他不由自主地想起了好几十年前的事儿。

他脑海中浮现出陈独秀先生的身影,这位与我党历史有着深厚渊源的人物。

还记得在法国深造那会儿,跟陈独秀的大儿子陈延年一块推广革命理念的日子。

记得抗战那会儿,周总理特地带着一行人跑到重庆乡下去探望陈独秀老先生,还诚邀他一块儿到延安,共同指引革命道路。

读完信,邓小平马上做出决定:得把陈独秀的墓给好好保护起来。

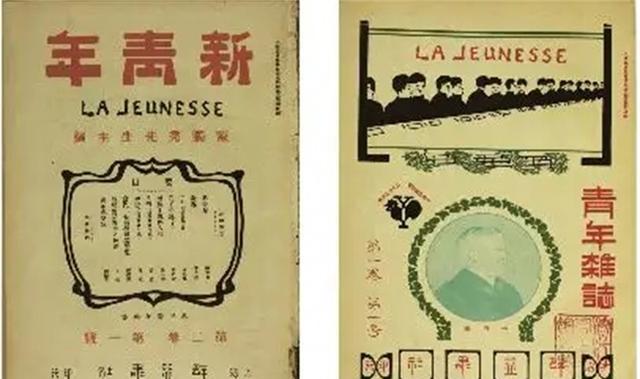

陈独秀老先生可是中国新民主主义革命的领头羊。想当年,他在上海搞起来的《新青年》杂志,就像黑夜里的一把火,一下子就把全国那些爱国的年轻人们心中的革命火给烧旺了。这杂志还让共产主义思想像风一样,吹遍了咱们国家的角角落落。

当共产主义革命的热潮在咱们中国大地上轰轰烈烈展开时,你想知道党的早期领路人陈独秀,他都遭遇了哪些人生的起起伏伏吗?

陈独秀的后代都经历了啥样的人生路呢?他们为啥会给邓小平写信呢?

为啥邓小平看完那封信后,立马就让人去保护陈独秀的墓呢?

1939年5月那会儿,抗日战争正进行得热火朝天,陈独秀躲到了四川江津县乡下的大山里头,在一个小村子里靠教书混口饭吃。

陈独秀到了晚年,为啥最后选了个偏远小山村养老呢?其实,一方面是因为他年纪大了,身体也不太好,不想再掺和政治上的那些事儿了。另一方面,他心里还惦记着学术研究,想找个清净的地方,继续钻研他的学问。

在巴黎的法国街头巷尾,他俩四处传播共产主义的革命理念,引得越来越多的华侨和留学生纷纷加入他们的行列。

后来,陈独秀遭国民党反动派通缉,不得不逃离家乡,结果他家里的老人小孩都跟着遭了殃,吃了不少苦头。

那时候,陈延年因为那些事情,心里对老爸挺有怨言的。

不过,等陈延年在上海和老爸再次碰面后,他才晓得,原来老爸虽然老长时间没回家了,但一直让亲戚朋友们帮忙照看着家里。

后来老爸知道自己被追捕了,心里头想着家里头可能会遭殃,于是啥也顾不上了,急着往家奔,想带着全家人赶紧走。

但那时候,家里已经被国民党警察盯上了。老爸想一个人扛下来,不连累家里人,可他心里清楚,还有好多同志都指望着他的革命想法带路呢。

身边的战友们也都苦苦相劝父亲,他们觉得,就算国民党抓不到父亲,也不会对他的家人下手。所以,父亲最后只能狠下心来,跑到外地躲了起来。

明白了老爸的难处后,陈延年不仅没再继续怪老爸,反而还帮着推广老爸创办的《新青年》杂志。

回国后,他先是在广东区委当起了秘书,后来一路升迁,做过广东区委书记、江浙区委书记,还有江苏省委书记。

后来,在1927年,蒋介石搞了个大动作,发起了反革命的大变动,到处捉拿共产党人。陈延年呢,也因此被抓了起来。

1927年7月4号那天,陈延年不幸在牢房里被狠心的国民党特务给用刀杀害了,他壮烈牺牲,那时候才29岁。

陈松年是陈独秀和他的第一任老婆高晓岚的第三个娃。

早年时候,陈独秀因为投身革命,结果被国民党给通缉了。那时候陈松年还小呢,多亏了邻居大婶出手相助,他才侥幸逃脱,没被国民党特务给逮着。

后来,陈独秀悄悄被抓,扔进了牢里,一直关到1937年才重获自由。那时候,陈松年已经长大,成了家,有了自己的孩子。

安徽老家被占后,陈松年领着老婆孩子,还有上了年纪的奶奶,一块儿往外逃难。

路过武汉的时候,陈松年碰见了老爸陈独秀和后妈潘兰珍,他们一块儿奔向了四川。一家子在四川江津县的乡下找了个地方,安顿了下来。

现在,陈松年一家全靠着他和妻子在附近学校教书那点工资过活,虽然日子过得紧巴巴的,但好歹能填饱肚子。

陈独秀晚年时,陈松年成了他身旁唯一的陪伴。他一辈子都在忙革命和研究革命,很少顾得上跟孩子们腻歪。但到了晚年,躺在床上养病那会儿,他特别喜欢和家人待在一块儿,聊聊天,乐呵乐呵。

尽管陈独秀晚年常被病痛困扰,但他还是在家人的一片欢笑声里,安安稳稳地走完了最后的日子。

陈独秀他妈在江津过世没多久,1942年5月27日,陈独秀也结束了自己既辉煌又波折的63年人生旅程。

快不行的时候,他跟儿子陈松年讲:“把我送回安徽老家安葬吧,我就想死在家乡。”

他还紧紧握着妻子潘兰珍的手,对她说:“等我走了,你找个好人家重新开始吧。但你得记住,生活得靠自己,不管碰到啥事儿,千万别用我的名声去捞好处。”

听到陈独秀过世的消息,各界有识之士不远千里赶来致哀。一看他家日子过得紧巴巴的,好多人都主动掏钱帮忙。

陈松年跟他老爸一样有骨气,坚决不接受别人的帮助,好心人给的东西他都客气地回绝了。他拿出自己手头那点不多的钱,给老爸把后事给办了。

那时候正是打仗的时候,陈松年没办法,只能先把老爸葬在了江津那边。

【毛主席与陈家后人】

1947年,抗战终于结束,陈松年费了好大一番功夫,才把父亲的棺材运回了安庆老家,让他入土为安。

为了避开国民党的眼线,他给老爹的棺材取了个假名“陈乾生”,这是老爹投身革命前用的名字。

陈独秀的最后一任伴侣潘兰珍,牢记陈独秀生前的愿望,不管碰到啥情况,都铁了心要做个自己拿主意、不靠别人的女人。

陈独秀离世那会儿,她正在重庆靠做些零碎工作糊口。等抗战一结束,她就赶忙回了老家,把当年和陈独秀在上海一起领养的女儿接上,一块儿回了上海。

这对母女都是新时代的女性,有着自己的思想和独立的人格。她们选择一起在上海生活,相互陪伴,直到后来两人先后离世。

陈松年把老爸好好安葬在老家后,就带着全家人在那儿安了家。他和老婆窦珩光有四个孩子,三个闺女和一个儿子。

尽管生活挺不容易,但他一直牢记老爸生前的交代,既不靠别人帮忙,也不拿老爸的名声去捞钱。

大闺女和二闺女心里都明白爸妈的不容易,到了高中毕业那会儿,她俩就琢磨着不念书了,想去打工给家里分担点压力。

陈松年家里一直有着读书人的风气,他铁了心要让两个女儿上大学。家里再怎么不容易,他也绝不让女儿们丢下书本不念。

陈松年一家生活得挺朴实,也靠自己努力过日子,但党组织心里一直记着陈独秀给中国革命出的那份大力,也时刻惦记着陈独秀的后代。

1958年,毛主席到安庆考察时,特地关心起了陈独秀后代的生活情况。当地负责人跟毛主席说了陈松年一家过得挺紧巴后,毛主席眼眶立马就湿润了。

毛主席刚开始革命那会儿,陈独秀对他的影响可不小。那时候,毛主席还是个年轻小伙,满腔热血地投身于革命事业。在这个过程中,他遇到了陈独秀,这位前辈对他产生了深远的影响。可以说,在毛主席的革命道路上,陈独秀是个很重要的人物,给他指了不少路。

在那段年轻气盛、充满活力的日子里,毛主席跟许多年轻人一样,到处寻找能够拯救国家的方法。

毛主席那时候在长沙师范学校学习,他利用课余时间读了很多书,就是想从各种政治思想里头,找出一个治理国家的好办法。

那时候,陈独秀在上海搞起来的《新青年》杂志,就像一道活力四射的晨光,给好多年轻人指明了探索的方向。

陈独秀在《新青年》刚开始出的时候写了篇文章说:

啥是新青年呢?新青年嘛,得是自己做主的,不能像奴隶那样被人牵着走;他们得是往前看的,别老守着老一套不放;还得讲科学,别光凭脑袋空想……

毛主席看了陈独秀在杂志上写的好多文章后,心里特别激动。他二话不说,就把自己手头的生活费全拿出来,买了好几十本《新青年》杂志。然后,他把这些杂志分给了朋友和同学,大家轮流看。结果,他那阵子连吃饭都是在朋友家蹭的,自己的饭钱都用来买杂志了。

说起那段热血沸腾的日子,毛主席多年后聊起,心里还是清清楚楚,跟昨天发生的一样。

那时候,陈独秀先生可是举起了新民主主义革命的大旗子,点燃了好多年轻人的革命热情。他啊,真的让不少青年人的心里燃起了斗志的火苗。

在毛主席看来,陈独秀先生对中国革命的付出那是相当大,没法用数字来衡量。

有了毛主席的关心,陈松年一家日子好过多了。后来,陈松年就在安徽省文史馆找了份工作。

大儿子陈长琦靠着自己的拼搏,考上了合肥工业大学,后来还当上了机械学院的院长。大女儿陈长玮呢,她进了钢铁设计院工作,二女儿则是去了军工厂。

三丫头陈长璞现在在安庆图书馆和文物管理局工作,她一门心思扑在研究她爷爷陈独秀的历史上,还大力宣传爷爷的革命功绩,想让更多人受到鼓舞。

邓小平那时候已经快九十岁了,但他心里还清楚地记着当年那个充满激情的革命岁月。

拿着那封信,邓小平心里头又泛起了在法国留学时,跟陈延年天天在一起的那些日子。他还想起了,那时候在陈独秀的指导下,自己是如何努力上进,拼搏向前的。

后来,陈独秀的墓地被列入了国家重点文物保护名单,而且,他们在原来的墓园地方上新建了个陈独秀生平事迹展示馆,好让以后的人们来参观缅怀。

在那个动荡又充满机遇的时代,有好多像陈独秀这样的爱国勇士,挺身而出,投身于救国救民的革命大潮中。

在充满挑战和危险的革命道路上,他们中的很多人不得不狠心离开家人,舍弃原本的生活,就连家人一时也难以理解他们的选择。他们放下了个人的安逸,投身到了这场伟大的斗争之中。

但最后,他们的坚持和付出还是会赢得家人的体谅,只不过家里人一起走过的那些坎坷和产生的隔阂,却成了那个时代特有的印记。

向那些为了拯救国家,毫不犹豫地踏上革命征途的前辈们致以最深的敬意!他们真的是太勇敢了!

革命先辈永垂不朽