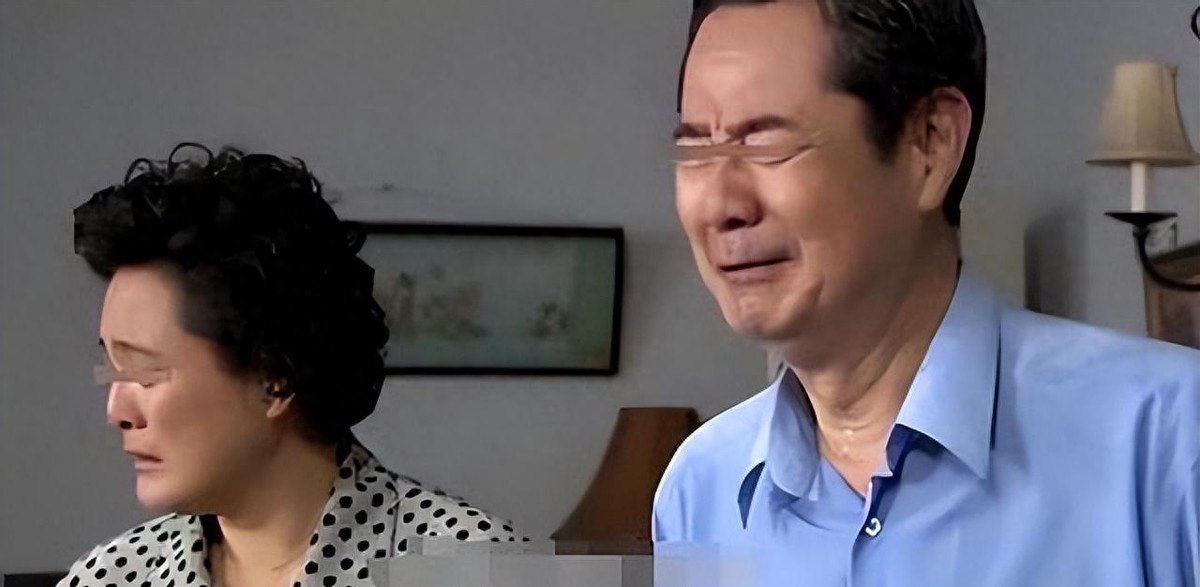

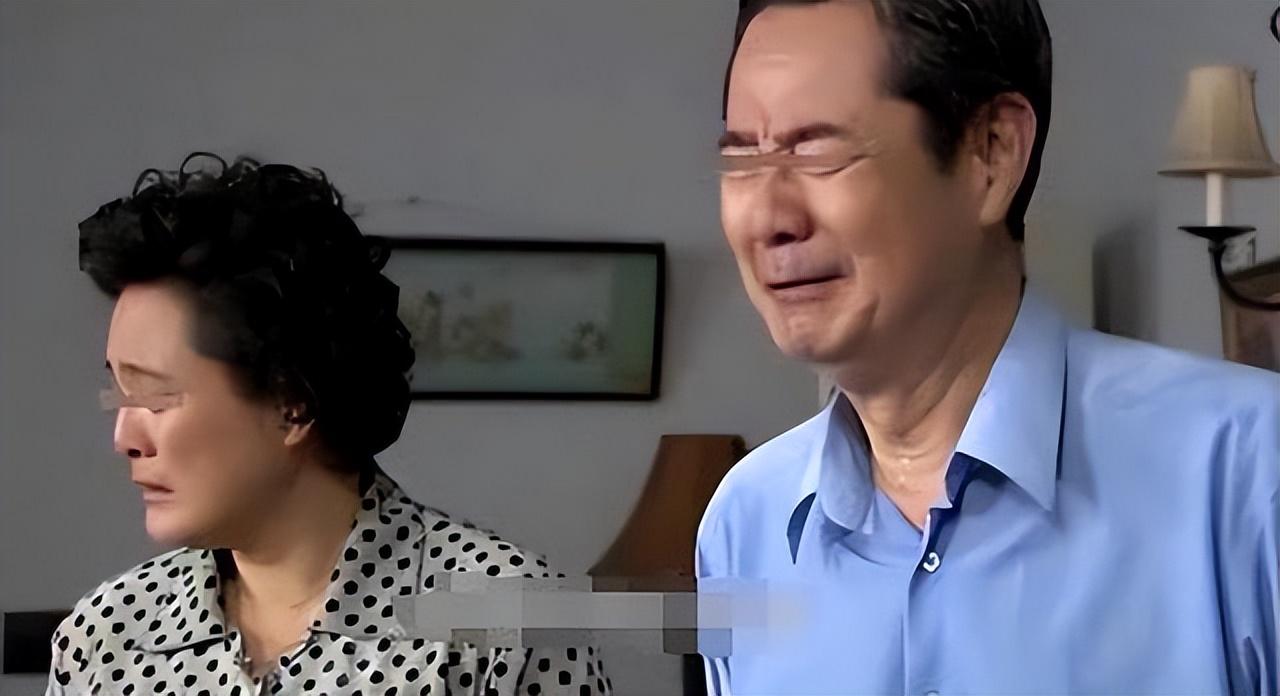

随便怎么处理吧,他就留在美国了。

当这位老父亲说出这句话时,我们根本无法体会他内心经历了多少痛苦和煎熬。

这句看似坚决的话背后,藏着许多说不出的苦楚和无奈。

故事的主人公叫荣鑫,一位从吉林省走出来的清华高材生。

他的生活本该是追逐梦想的精彩故事,却最终变成了一场让人叹惋的悲剧。

是什么让他在异国他乡选择结束自己的生命?

又是什么让他的父母说出如此冰冷决绝的话语?

这其中,究竟隐藏着怎样的隐情?

荣鑫出生在一个典型的高知家庭,爸妈都是高学历的知识分子。

荣鑫从小就知道父母对他寄予厚望,期望他能出人头地。

优渥的家庭条件为他提供了良好的学习环境,父母的严格要求和悉心培养也让他在学业上一路领先。

然而,这份来自父母的“爱”却像一把双刃剑,在鞭策他前进的同时,也给他带来了巨大的压力。

荣鑫从小就习惯了按照父母的意愿生活,努力满足他们的期待。

对他来说,考上清华大学好像就是他最大的心愿。

尽管内心深处也曾有过迷茫和挣扎,但荣鑫最终还是凭借着自己的努力和天赋,成功考入了清华大学机械自动化专业。

进入清华,是无数人梦寐以求的荣耀,但对荣鑫来说,这更像是一种宿命的安排,是他“不得不”完成的任务。

在清华,荣鑫依旧保持着优异的成绩,但他却渐渐迷失了自我。

他觉得高强度的学习和竞争让自己很累。

他就像一台精确的机器,每天重复着学习、考试、拿奖,但始终找不到自己的真心所向。

接触到人工智能领域后,荣鑫重新找回了学习的热情。

他学习相关知识特别用心,还积极参与各种研究项目。

在导师的眼中,荣鑫是一位不可多得的科研人才,他有着敏锐的洞察力和超强的学习能力。

荣鑫为了更深入地学习人工智能,打算出国深造。

他跟父母分享了自己的想法,希望能得到他们的支持。

对于荣鑫的决定,父母一开始是犹豫的。

在他们看来,荣鑫已经是清华的高材生,未来的发展前途一片光明。

出国留学固然能够开阔眼界,但同时也意味着要远离家乡,独自一人在异国他乡生活。

然而,荣鑫去意已决。

他跟爸妈打包票,一定会好好学习,学成后就回来为国家效力。

最终,父母被荣鑫的决心打动,同意了他的选择。

荣鑫带着父母的期望和自己的梦想,启程前往美国求学。

在美国,他进入密歇根大学攻读博士学位,并在人工智能领域取得了令人瞩目的成就。

在学术上取得成功的同时,荣鑫也收获了爱情。

他与一位同样来自中国的女孩阮倩相恋,两人有着共同的理想和追求,感情十分融洽。

在美国,荣鑫感觉自己真正活出了自我。

他不再是个被爸妈管着的乖孩子,现在成了独立自主的人。

他能自由地去追自己的梦想,干自己想干的事。

然而,荣鑫的“美国梦”却遭到了父母的强烈反对。

当初,父母同意他出国留学,是希望他能够学成归国,为国家的发展贡献力量。

如今,荣鑫却选择留在美国,这让他们感到无比失望和愤怒。

“我们辛辛苦苦培养你这么多年,就是为了让你留在美国吗?”

父母在电话里对荣鑫咆哮道,“你对得起我们吗?你对得起国家吗?”

面对父母的指责,荣鑫感到无比委屈和愤怒。

他觉得自己长大了,有权决定自己的人生。

他想要留在美国,继续从事自己热爱的人工智能研究,而不是回到国内,按照父母的意愿生活。

“我已经长大了,我有自己的想法,我的人生应该由我自己来决定!”

荣鑫对着电话那头的父母怒吼道,“我不想再做你们的傀儡了!”

荣鑫跟爸妈吵了一架,挺厉害的。

这次争吵,也成为了他们之间最后一次的沟通。

从那以后,荣鑫便断绝了与父母的一切联系,他将自己的手机号码和社交账号全部更换,彻底从父母的生活中消失了。

荣鑫的悲剧,是“中国式教育”下亲子关系的真实写照。

父母的爱,本应是孩子成长路上最温暖的港湾,然而,在“中国式教育”的影响下,这份爱却变成了沉重的枷锁,将孩子紧紧束缚,最终导致亲子关系的疏离甚至破裂。

“中国式教育”的弊端在于,父母往往将自己的期望强加于孩子身上,忽视了孩子的内心世界和真实需求。

他们习惯于用自己的标准去衡量孩子的成功与否,却rarely倾听孩子的心声,了解他们的真实想法。

在荣鑫的案例中,父母一直希望他能够成为国家的栋梁之才,为社会做出贡献。

这种期望本身并没有错,但他们却忽视了荣鑫的个人意愿和价值取向。

荣鑫从小就生活在父母的掌控之下,他习惯于服从父母的安排,努力满足他们的期待。

然而,随着年龄的增长,荣鑫逐渐形成了自己的价值观和人生观。

他又想自由,又想独立,希望自己能按自己的想法过日子。

然而,父母却无法理解荣鑫的内心世界。

在他们看来,荣鑫的想法是“幼稚”的,“不切实际”的。

他们认为,荣鑫应该以“大局为重”,将个人利益服从于国家利益,将个人价值的实现与国家的发展紧密联系在一起。

父母的这种“中国式”思维,与荣鑫的个人价值观产生了激烈的冲突。

荣鑫无法接受父母为他安排好的人生道路,他想要自己去探索,去尝试,去寻找属于自己的人生价值。

然而,由于长期以来缺乏沟通和理解,荣鑫与父母之间的隔阂越来越深。

他们就像是两辆车,行驶在不同的车道上,永远不可能交汇。

荣鑫的“叛逆”,在父母看来是“大逆不道”的行为。

他们无法理解,为什么自己的孩子会变得如此“自私”,如此“不孝”。

在他们看来,荣鑫这样做是在背叛他们,背叛家庭,也背叛了国家。

而荣鑫也无法理解,为什么父母不能够尊重他的选择,支持他的梦想。

他觉得,父母的爱不应该限制他的自由,而应该支持他勇敢追梦。

沟通的缺失,让荣鑫和父母之间的矛盾日益激化,最终导致了亲子关系的破裂。

荣鑫选择了逃避,他断绝了与父母的一切联系,试图用这种方式来逃避父母的控制和压力。

然而,逃避并不能解决问题,反而会让问题更加复杂化。

荣鑫的“消失”,让父母陷入了深深的自责和痛苦之中。

他们想不通,为什么自己对孩子这么尽心尽力,最后却落得这样一个结果。

断绝了与家人的联系,荣鑫表面上似乎获得了梦寐以求的自由,然而内心深处的孤独和挣扎却与日俱增。

他如同一只断了线的风筝,在陌生的国度里漫无目的地飘荡,找不到方向,也找不到归宿。

工作中,荣鑫依旧保持着高效率和专注,是同事眼中不可多得的“技术大牛”。

他将自己封闭在代码的世界里,试图用繁重的工作麻痹自己,逃避现实的残酷和内心的空虚。

每到深夜,孤独和想念就像潮水一样涌来,把他包围。

荣鑫开始频繁地浏览与国内有关的新闻和网站,试图从熟悉的文化和语言中寻找一丝慰藉。

他也会偷偷地登录社交账号,查看父母的近况,却始终没有勇气主动联系他们。

内心深处,荣鑫渴望得到父母的理解和支持,渴望与他们和解,渴望回到那个曾经温暖的家。

然而,自尊心和内心的倔强让他始终无法迈出那一步。

他害怕被拒绝,害怕再次受到伤害,更害怕面对自己内心的软弱和无助。

为了缓解内心的苦闷和压力,荣鑫开始尝试各种极限运动,希望通过刺激和冒险找到片刻的解脱。

他拿到了飞行执照,加入了一个飞行俱乐部,开始用开飞机来逃离现实。

在驾驶飞机的过程中,荣鑫可以暂时忘记所有的烦恼和压力,感受到自由和掌控的感觉。

他喜欢翱翔在蓝天白云之间,俯瞰大地,感受着速度和激情带来的快感。

然而,这种快乐是短暂的,虚幻的,一旦回到地面,现实的压力和内心的空虚便会再次将他吞噬。

2017年3月15日,荣鑫像平时那样租了一架小飞机,一个人开始了飞行。

这一次,他没有选择固定的航线,而是任由飞机在空中自由地翱翔。

他想离开,离开这个让他喘不过气的地方,远离所有痛苦和烦恼。

然而,这一次的“逃离”,却成为了他生命的终点。

根据警方的调查结果显示,荣鑫驾驶的飞机在飞行途中突然改变了航向,并最终坠毁在一片荒野之中。

令人不解的是,飞机上并没有发现荣鑫的尸体。

荣鑫的失踪,成为了一个不解之谜。

有些人觉得他是故意跳伞逃生,改名换姓开始了新生活;也有人认为他是出了意外,不幸遇难。

然而,真相究竟如何,却无人知晓。

荣鑫的遗体在一年多后才在一个偏僻的地方被找到。

通过DNA比对,最终确定了他是谁。

然而,对于荣鑫的死因,警方却始终无法给出确切的结论。

荣鑫的死讯,给他的父母带来了沉重的打击。

他们怎么也想不到,自己辛辛苦苦养大的儿子,竟然会以这种方式离开。

他们痛哭流涕,悔不当初,恨自己当初为什么没有好好地和儿子沟通,为什么没有早点意识到他的内心世界。

然而,一切都已经太迟了。

当美国警方联系到荣鑫的父母,希望他们能够前往美国处理儿子的后事时,他们却做出了一个令人震惊的决定:拒绝前往美国,并表示“如他所愿,永留美国吧,遗体随意处置……”

这句看似冰冷无情的话语背后,隐藏着父母无尽的悲痛和绝望。

他们将对儿子的爱和思念,化作了沉默的抗议,化作了对现实的无奈接受。

或许,在他们看来,荣鑫既然选择了留在美国,那就让他永远地留在那里吧。

那里有他的梦想,有他的爱情,也有他想要的生活。

在“中国式教育”的影响下,许多父母习惯于用自己的方式去爱孩子,却忽略了孩子真正的需求。

当父母和孩子之间沟通不畅、互相不理解时,就会产生隔阂和矛盾,最后可能导致亲子关系变淡甚至破裂。

为了避免类似的悲剧再次发生,我们需要反思“中国式教育”的弊端,构建更加健康的亲子关系。

父母应该给予孩子足够的自由和空间,让他们自己去探索,去尝试,去经历风雨,最终成长为独立自主的人。