1929年福建龙岩,一封神秘的亲笔信在红军军医江怀瑾手中展开。这封来自闽西特委书记邓子恢的信,透露出一个重要的消息:一位特殊的产妇即将到来。

为了孩子的安全,这对革命伴侣不得不忍痛将女儿交付他人抚养。从此,这个女婴辗转多家,最终以杨月花的身份在龙岩生活。直到1979年,在古田会议50周年纪念日上,她的真实身份才被公开。

千般嘱托

1929年盛夏,闽西特委书记邓子恢坐在办公桌前,凝视着面前的那封信。他将信仔细折好,装进信封,派人火速送往龙岩爱华医院。这封信的内容虽然简短,却让军医江怀瑾感受到了前所未有的压力。

江怀瑾收到信后,立即召集医院的同志们开会。他知道,这位即将到来的产妇身份特殊,是毛泽东同志的夫人贺子珍。在这个战火纷飞的年代,能让一位革命者安心待产,已是难得。更何况这位产妇的丈夫还在为革命事业四处奔波。

爱华医院位于龙岩城区,是当时闽西地区最好的医疗机构。虽说条件有限,但在红军的支持下,医院里的设备和药品都尽可能配备齐全。江怀瑾带领医护人员清理出最安静的病房,准备了必需的接生用品,甚至还特意从当地老百姓家借来了几件新洗的棉布。

七月的龙岩,毛泽东因病暂住闽西养病,虽然身体欠佳,但他一直牵挂着即将临产的贺子珍。每当有同志前来汇报工作,他总会询问医院的准备情况。邓子恢向他详细报告了安排:爱华医院位置隐蔽,附近有红军把守,贺子珍在这里生产是最安全的选择。

古田会议胜利闭幕后,形势突变。蒋介石的"三省会剿"计划迫在眉睫,红四军不得不准备回师赣南。

在离开古田的前一天傍晚,毛泽东不得不做出一个艰难的决定:让即将分娩的贺子珍留下。他派人护送贺子珍到上杭县蛟洋镇,并给驻扎在当地的红四军四纵司令员傅柏翠写了一封信。

傅柏翠接到信后,立即安排人手护送贺子珍。从蛟洋到龙岩,一路上都有红军战士保护。邓子恢亲自带人将贺子珍接到爱华医院。

九天后的一个清晨,一声响亮的啼哭打破了医院的宁静。江怀瑾和医护人员们终于松了一口气:母女平安。这个降生在革命年代的女婴,是毛泽东的第一个女儿。当时的爱华医院里,医护人员们都小心翼翼地照顾着这对母女。

十天后,毛泽东抽空来到医院。看着襁褓中的女儿,这位年轻的父亲露出了欣慰的笑容。然而,革命形势严峻,红军随时可能转移。

如何安置这个初生的婴儿,成了一个不得不面对的难题。最终,夫妻二人不得不做出一个痛苦的决定:将孩子暂时交给可靠的农家抚养。

辗转寄养

邓子恢经过反复考虑,最终选中了龙岩县城关北街的补鞋匠翁清河一家。当时的翁清河已经四十多岁,在当地也算是位老实本分的手艺人。

贺子珍带着襁褓中的女儿来到翁家时,心中充满不舍。她小心翼翼地为女儿戴上银圈和脚圈,又将准备好的衣物和银元交给翁清河夫妇。这些银元虽然不多,却寄托着一个母亲的期望与牵挂。翁清河夫妇表现得十分热情,按照当地风俗,还特意准备了老酒、糯米酒和土鸡蛋作为回礼。

1930年5月,国民党刘丞波部占领龙岩,翁清河开始坐立不安。那段日子里,但凡与红军有关的人都可能遭到清算。一个夜晚,翁清河趁着夜色将熟睡的毛金花遗弃在了南门一家小杂货店门口。

第二天一早,杂货店的林老板发现了被遗弃的孩子。他虽然不愿收养,却也不忍心将孩子遗弃。正当他犯难时,一位来买酱油的顾客提到,住在石壁头的翁姑一直想要一个女儿。就这样,毛金花有了第二个养家。

翁姑收养毛金花后,生活并没有变得安定。大约一年后,当地有个做小生意的张先志想要收养孩子。张先志是个山东人,在龙岩靠炸油条为生,和妻子一直没有孩子。翁姑经不住诱惑,便将孩子转给了张家。

在张家的日子里,毛金花倒是过得还算安稳。但张先志的妻子去世后,家中生意每况愈下。张先志本就不是个勤快人,加上沾染上了赌博的恶习,很快就无力抚养这个孩子。

最终,当地一位名叫邱兰仔的女人收养了这个可怜的孩子,并给她取名杨月花。与之前的寄养家庭不同,邱兰仔是真心实意地疼爱这个女孩。在邱兰仔的精心照顾下,杨月花终于有了一个相对稳定的生活环境。

1936年,杨月花到了入学年龄。在那个女孩子很少有机会读书的年代,邱兰仔却坚持送她去上学。

真相渐明

1932年,毛泽东率领红军重返龙岩。繁忙的军务之余,他始终惦记着自己的长女。于是,他委托弟弟毛泽民前去打探女儿的下落。

当毛泽民找到翁清河时,却得到了一个令人心碎的答案:孩子已经因病夭折。这个谎言让寻女之路暂时停滞,也让真相被掩埋了数十年之久。

到了1963年,在龙岩开展社会主义教育运动期间,一个偶然的机会,杨月花从动过舅母郑秋地口中得知了自己的身世。

为了寻找真相,杨月花给时任龙岩专署副专员的吴潮芳写了一封信。这封信恰好打开了尘封已久的往事。原来,吴潮芳正是邓子恢委托寻找毛金花的老部下之一。

调查组多次询问翁清河夫妇。面对调查,翁清河始终坚称当年的小女孩因病夭折。但是他的妻子林大姑却道出了另一个版本:孩子其实被送给了翁姑。这个供词为调查带来了新的线索,但由于证据不足,调查一度陷入停滞。

1971年,一位名叫罗万昌的龙岩籍老红军退休返乡。他得知毛主席一直在寻找长女的消息后,决心投入到这项调查中。此时的翁清河已经去世,但罗万昌成功找到了林大姑。在良心的驱使下,林大姑终于说出了实情:孩子被遗弃后,辗转经过多个家庭,最终被邱兰仔收养。

这个重要线索很快传到了贺子珍的哥哥贺敏学耳中。作为福建省的领导干部,贺敏学立即派人展开核实。根据贺子珍的回忆,毛金花右膝上有一个特殊的黑痣。这个重要特征成为了确认身份的关键。当调查人员发现杨月花的右膝上同样有一颗黑痣时,真相终于浮出水面。

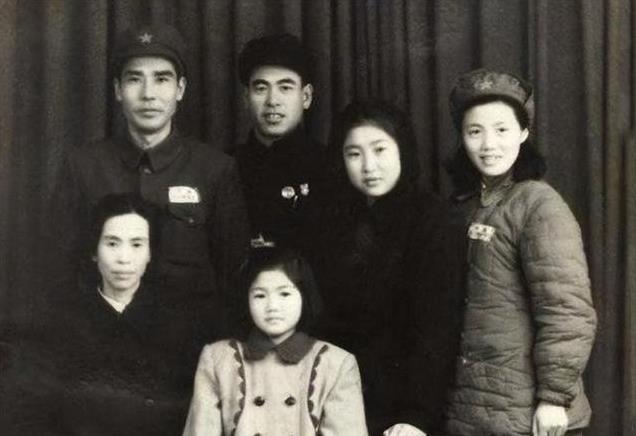

1977年7月,一场看似普通的工作汇报会在闽西宾馆举行。杨月花作为汇报人,站在台上详细介绍着工作情况。台下坐着一位年轻的女同志,正是她同父异母的妹妹李敏。这对姐妹虽然近在咫尺,却未能相认。李敏始终注视着台上的杨月花,心中百感交集。

事情过后,李敏和孔令华心满意足地回到母亲身边,兴奋地告诉她关于姐姐的情况。至于相认的事情,他们觉得来日方长,第一次见面就匆忙相认,似乎有些过于急切。毕竟,真正的亲情不是一朝一夕可以完全建立的,没必要急于一时。

然而,贺敏学却特意找到杨月花,似乎想确认她的态度。看到舅舅神情复杂,聪明的杨月花立刻回忆起,以前在舅舅家时,曾经见过妈妈和李敏他们的照片。这时她才恍然大悟,难怪自己汇报工作时,他们的眼神总是那么专注,似乎在等待着什么。

贺敏学见杨月花似有所思,便笑了笑,开口问道:“你为什么不喊她妹妹呢?”

杨月花听到舅舅的问题后,略带小脾气地回答:“请她先来和我打个招呼吧。”她解释道:“毕竟我可是姐姐,比李敏年长,按理说,应该是她先来叫我一声才对。我为什么要主动去喊她呢?”

贺敏学忍不住笑了,摇了摇头,笑声中带着一丝无奈:“真是跟你妈一模一样,倔强得不行。”

身世尘埃落定

1979年8月,古田会议50周年纪念日的阳光格外明媚。在闽西宾馆的会议厅里,贺敏学握着杨月花的手,向在场的革命前辈们郑重介绍:"这就是我妹妹贺子珍的长女杨月花。"此刻,会场响起了热烈的掌声,许多老同志们眼含热泪。

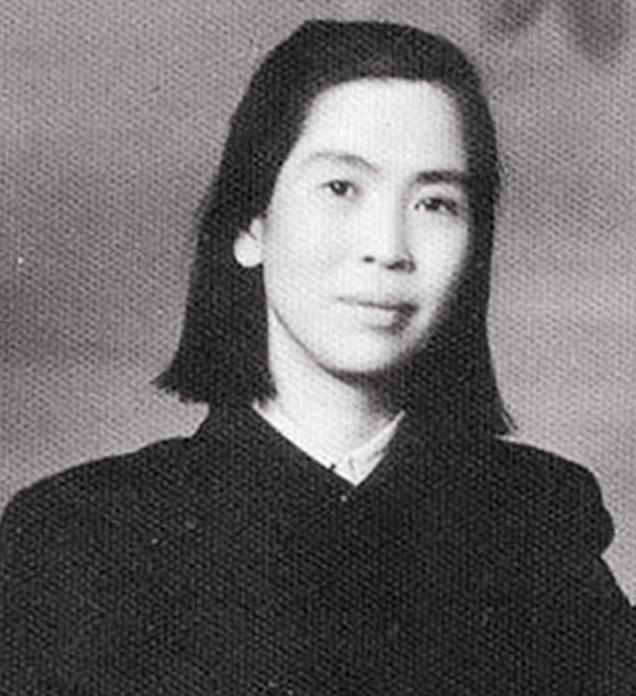

当杨月花期待着能够见到自己的母亲时,1984年4月19日,贺子珍在上海病逝。这个噩耗让杨月花陷入了深深的悲痛之中。她怎么也没想到,自己与母亲相认的愿望,竟成了永远无法实现的遗憾。

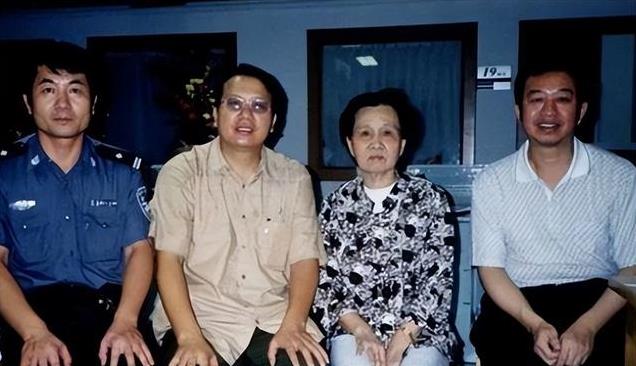

贺子珍的离世对杨月花的打击极大。这位54岁的女子一病不起,不得不从龙岩市电影公司提前退休。生命中最重要的相认时刻永远成为了错过,这份遗憾深深刻在了她的心底。然而,生活仍要继续。她的丈夫郑焕章一直默默支持着她,六个儿女也都孝顺懂事,给予她无限的温暖与慰藉。

1986年春节过后,身患癌症的贺敏学专程来到龙岩,这是他对杨月花最后一次探望。两年后,这位一直关心、支持她的舅舅也离开了人世。贺敏学的离去,仿佛又一次揭开了杨月花心中的伤痛。但她始终记得舅舅的话:要以平常心看待身世,珍惜当下的幸福生活。

如今已是耄耋之年的杨月花,过着平静而幸福的晚年生活。当记者们慕名而来,想要采访她这段传奇经历时,她总是婉言谢绝。在她看来,革命年代,多少革命先烈为了理想献出了生命,自己能够平安长大,拥有美满的家庭,已经是莫大的幸运。