名誉社长

李刚田 童衍方

顾问

吴静初 赵 熊 孙慰祖 崔志强 徐利明

郭 强 许雄志 范正红 高庆春 王宏伟 陆元峰

指导老师

沈继良 沈鼎雍 管凌 江继甚 张炜羽 蔡毅 李砚

社长

李 早

副社长

徐凤超 翁志强 李 卓 来炜烽

秘书长

来炜烽

序刀笔承古韵,方寸见乾坤。乙巳新春、湖上风来,让我们以敬畏之心,邀您共赴一场跨越千年的金石之约。

篆刻,是镌刻于方寸之间的文明密码,是中华传统文化长河中一颗璀璨的明珠。它融文字之美、金石之坚、匠心之巧于一体,以一刀一笔勾勒山河气象,以朱白相映传递文化精魂。正如陈振濂先生所言,篆刻艺术作为人类非物质文化遗产的瑰宝,承载着中华文明的厚重基因,而湖上印社的诞生,正是西泠文脉的延续与升华。我们以刀为笔、以石为纸,搭建起传承与创新的桥梁,让印学精神在交流中焕发新生。

社长李早先生曾言:"不问何所至,但问耕耘否。"湖上印社的社员们,正是秉持这样的初心相聚。他们来自五湖四海,却因对篆刻艺术的赤诚热爱而同行;他们以刀石对话历史,以方寸丈量文明,在传承中求索,在切磋中精进。每一方印章,不仅是技艺的凝练,更是匠心的独白,是对"金石永寿"的当代诠释。

今日,我们借网络之翼,将社员们的潜心之作呈现于方寸屏幕之间。这既是对传统的致敬,亦是对未来的期许。愿这一方方朱白印记,能让更多人触摸中华文化的肌理,感知篆刻艺术的魅力;更愿湖上印社成为一盏明灯,照亮印学传承之路,让千年金石之声,响彻时代长空。

刀石无界,匠心永传。让我们携手同行,以方寸之印,刻写文明的新章!

——湖上印社

范正红 西泠印社理事 湖上印社学术顾问

范正红1964 年出生于山东省济宁市。现为山东财经大学艺术学院院长、教授。系西泠印社理事、中国书法家协会篆刻家委员会委员、中国艺术研究院篆刻院研究员、山东省政协委员、山东印社社长、山东省书法家协会副主席兼篆刻委员会主任。

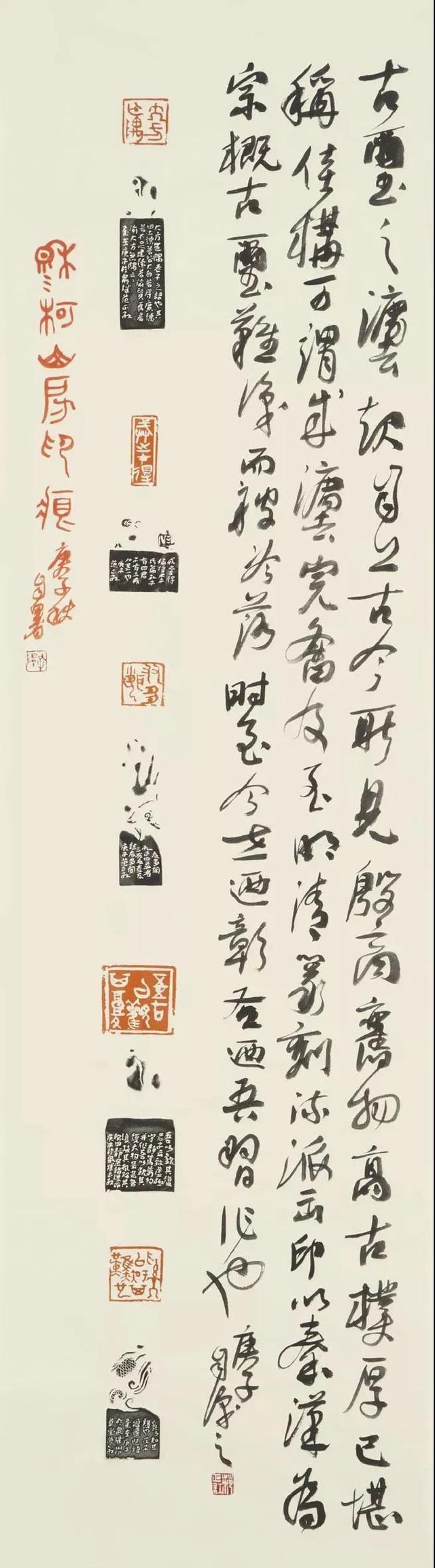

范正红作品

穆柯山房印痕

山印草堂朱迹

万众一心

不知我者谓我何求

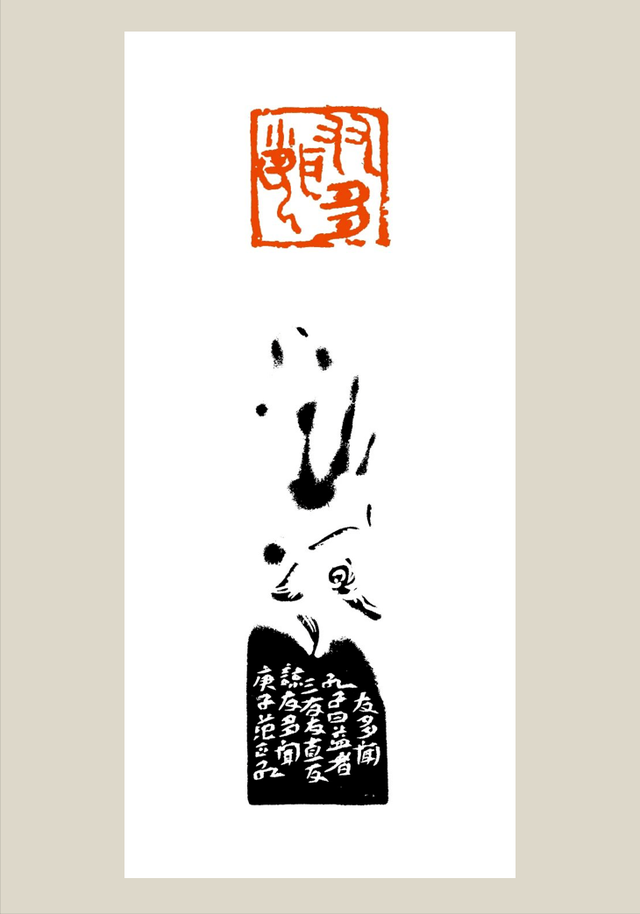

友多闻

修己以敬

吾以观其复

赢回安康

释文:友多闻

释文:寸草春晖

释文:赢回安康

释文:三星在户

释文:道生万物而蓄养之

释文:旱天雷

释文:人能弘道

释文:君子务本

释文:察其所安

释文:花好月圆

释文:赢回安康

释文:友多闻

释文:道生万物而畜养之

范正红:刀笔间的文化行者范正红先生,这位从齐鲁大地走来的文化学者,既镌刻着传统的筋骨,又洇染着时代的墨色。他的刀与笔,早已超越了技法的藩篱,成为一场关于文化根脉的深情对话。

2020年冬,西泠印社孤山遁庵的展览中,范正红将67件诗书画印作品悉数捐赠,这批凝聚半生心血的创作,既有古玺印的苍茫气象,又见文人画的清雅意趣。中国文联副主席陈振濂评价其作品"交相辉映,精彩纷呈",而这恰是范正红艺术观的具象呈现——他始终坚信"书画印同源"的古老命题,在刀石相激间寻觅着传统程式的当代转译。正如他在访谈中所言:"中国画的创新必须站在笔墨语言的体系内,如同京剧再怎么革新也不能失了韵味。

2024年末的扬州中国大运河博物馆内,"运河印迹"篆刻展的收官之站上,范正红作为山东印社社长代表参展作者发言。这场跨越八城的艺术巡礼中,他不仅以《右盐主官》等巨制再现汉代官印的磅礴,更通过"戒之在得"等闲章传递儒家信义精神。当他在研讨会畅谈"篆刻艺术中的城市文化形象"时,我们看到的不仅是篆刻家,更是一位执着于地域文化DNA解码的学者——从战国的"齐系古文"到汉代的范式碑印,他始终在刀锋下重构着齐鲁文化的信义图谱。

作为山东财经大学艺术学院教授,范正红的艺术教育理念同样耐人寻味。他反对将素描作为国画根基的学院派传统,坚持"以书法筑基"的教学路径。深夜两点熄灭的办公室灯光里,藏着他对"功夫在诗外"的践行:开设《论语选读》课程,带学生深入太行写生,在墨色皴擦间传递"师造化"的真谛。这种坚守,恰如他刀下的"君子务本",在量化考评盛行的时代,执拗地守护着艺术教育的文化厚度。

从孤山捐赠展的赤子之心,到大运河畔的文化叩问,范正红的艺术人生始终贯穿着两条脉络:一是对传统精髓的深耕,二是对时代命题的回应。这位总在深夜与刀石对话的艺术家,用六十载光阴证明:真正的创新,从来不是对传统的背离,而是带着千年文脉的温度,在当下开出新的年轮。

编辑:兰洪海

审核:来炜烽

举报

评论 1