想象一下,如果你穿越到20世纪初的纽约,会看到什么?

高楼大厦拔地而起,机器轰鸣,人们行色匆匆,整个城市仿佛一台高速运转的巨大的机器。

彼时,当大部分人沉浸在工业化时代来临的兴奋之中,有这样一位少有的清醒者,他敏锐地察觉到,城市不仅仅是钢筋水泥的堆砌,更是人类文明的缩影,是我们梦想与欲望的投射,他是刘易斯·芒福德。

他亲历了20世纪科技革命的浪潮,是现代最重要的社会哲学家、技术思想家、城市理论家之一。

1934年,他的成名作《技术与文明》横空出世,以其深邃的历史眼光和跨学科的宏大视野,在学术界和社会各界引发强烈反响。

现代科技究竟带来的是幸福与进步还是苦难与堕落?

关于这一问题的争论从工业革命开始便从未停止。

90年后的今天,《技术与文明》这部经典之作重新出版,让我们得以再次审视技术与人类文明关系的深刻洞见。

90年后的今天,《技术与文明》这部经典之作重新出版,让我们得以再次审视技术与人类文明关系的深刻洞见。

01

人文主义技术哲学的“开山鼻祖”

如果你对城市、对社会、对人类文明感兴趣,那么刘易斯·芒福德绝对是你不可错过的思想巨匠。

这位在20世纪学术领域熠熠生辉的巨匠,是当之无愧的历史学家、社会学家、技术哲学家、文学评论家及城市规划理论家。

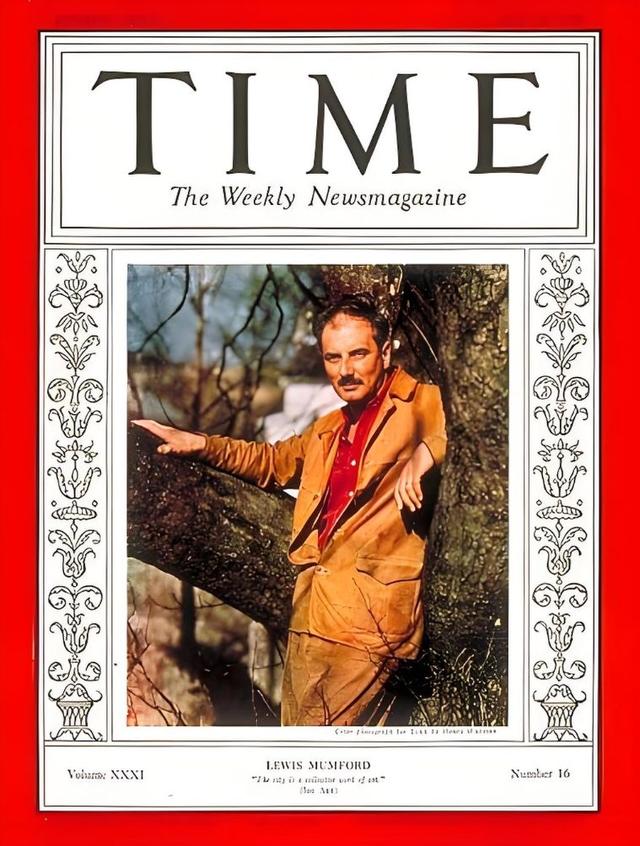

他涉足多个学术领域且成就斐然,曾被授予美国总统自由勋章以及大英帝国勋章并成为《时代》周刊封面人物,这一期的《时代》周刊以芒福德为主题,介绍了他在城市规划、技术哲学和文化批评领域的贡献,并称他为“城市规划的先知”和“技术社会的批判者”。

他的一生,是不断探索与思考的一生。

他的一生,是不断探索与思考的一生。

芒福德的学术生涯起步于对城市和城市建筑的深入研究,这一领域也成为他最为世人熟知的标签。

1912-1917年,他在纽约市立学院求学,1914年开始接受著名生物学家、教育家、城市与区域规划科学的先驱之一帕特里克・格迪斯的启蒙影响,从此开启了他对城市规划与发展的探索之旅。

1923年,芒福德成为美国区域规划协会的基本会员,积极投身于城市规划的理论研究与实践探索中。

1925年,他担任美国社会研究新学院讲师,1930年发表短文《机器的戏剧》,开始涉足技术哲学领域,并由此成为哥伦比亚大学的讲师,讲授 “机器时代” 这门新课程。

为了深入研究技术史,他前往欧洲的技术博物馆和图书馆进行了彻底的研究旅行,积累了丰富的资料与深刻的见解。

1934年,芒福德完成了成名作《技术与文明》,一经出版便迅速在技术史和技术哲学领域引起轰动,成为该领域的经典名著,它以其深邃的历史眼光和跨学科的宏大视野,在学术界和社会各界引发强烈反响。

芒福德认为,技术不仅仅是工具,它更是一种文化现象,是人类欲望和价值观的体现。

书中深刻指出,技术不仅仅是工具和机器的集合,更是人类文化、价值观和生活方式的体现。

这种观点颠覆了传统技术决定论的认知,引发了学界对于技术本质、技术与人类关系等问题的广泛讨论和深入思考,推动了技术哲学这一学科的发展和完善,激励着一代又一代的学者不断探索技术与人类社会的关系。

此后,许多技术哲学的研究都围绕着他提出的问题和观点展开,不断拓展和深化对技术的哲学思考,更为我们理解技术与社会的关系提供了全新的视角。

媒介理论和文化批评领域的著名学者尼尔·波兹曼曾多次引用芒福德的观点,他认为芒福德对技术垄断的警告极具前瞻性,尤其是在当今技术主导的社会中,“预见了技术对人类文化的侵蚀,他的思想为我们提供了反思技术霸权的工具。”

清华大学科学史系主任吴国盛教授在《技术与文明》的导言“芒德福的技术哲学”一文盛赞:

“对人性的独到理解以及与之相关的对技术的广义理解、以“巨机器”概念为标志的对现代技术之本质的揭示以及对现代技术之起源的独特历史阐释,是芒福德对当代技术哲学最重要的两大贡献。”

芒福德的文字,充满了人文关怀和批判精神。

他始终关注着城市中的人,关注着他们的生存状态和精神世界。

他呼吁人们回归自然,回归社区,回归人性,建设更加宜居、更有温度的城市。

阅读芒福德,就是一次思想的冒险,一次对城市和人类文明的深度探索。

02

开启一部超越时代的启示录

《技术与文明》绝非一部简单的技术史,而是一部关于技术、人性与未来的启示录。芒福德在书中融合了历史、哲学、社会学、人类学等多学科的知识,从多角度、多层次地分析了技术与文明的关系,还对技术发展将会带来的问题进行了深刻反思。

在《技术与文明》中,芒福德以宏大的历史视野,展现了技术从10世纪到现代的发展进程,他将技术发展划分为三个时代:

始技术时代(1000-1750年),以水力、风力等可再生能源为动力,强调与自然和谐共处。

古技术时代(1750-1900年),以煤炭、蒸汽机为标志,追求效率和利润,导致了环境污染和社会异化。

新技术时代(1900年以后),以电力、电子技术为代表,芒福德希望这个时代能够回归人性,实现技术与自然的平衡。

这本书之所以被誉为经典,是因为它在多个方面具有开创性,甚至可以说超越了它所处的时代:

首先,这本书跳出了技术史框架,将技术视为文化现象。

在芒福德之前,技术史的研究大多局限于对工具、机器的描述和编年。而芒福德则跳出了这个框架,将技术视为一种文化现象,是人类欲望、价值观和社会结构的体现。他关注技术如何塑造了人类文明,又如何被人类文明所塑造。

他指出,技术的快速发展虽然带来了物质生活的极大丰富,但也引发了一系列的问题。

环境破坏是其中一个突出的问题,随着工业化的推进,大量的自然资源被消耗,环境污染日益严重,生态平衡遭到破坏。

在这个基础上,芒德福对“技术至上”的价值观做出了批判,警示技术异化。

20世纪初,人们对技术充满乐观,认为技术能够解决一切问题。

而芒福德却敏锐地察觉到技术异化的危险,他批判了盲目追求效率和利润的工业文明,警示人们:技术可能会脱离人类的控制,成为一种压迫性的力量。

芒福德还提出了“巨机器(Megamachine)”的概念,用来形容现代社会中庞大、复杂、高度组织化的技术系统。

他认为,这种“巨机器”正在吞噬着个人自由和社会活力,最终将导致人类文明的毁灭。

在高度工业化的社会中,人逐渐成为机器的附属品,工作变得单调乏味,人的创造力和个性受到压抑。

在流水线上工作的工人,每天重复着相同的机械动作,缺乏对工作的自主性和创造性,人的价值被片面地定义为生产效率的高低。

芒福德呼吁人们重新思考技术的本质,建立一种更加人性化、更可持续的技术文明。比如,他提出可以发展可再生能源技术,减少对传统化石能源的依赖,降低环境污染;在城市规划中充分运用现代技术,打造更加宜居、宜业的城市环境,提高人们的生活质量。

03

AI时代我们希望建成一个什么样的世界?

“机器有利有弊。它既是解放的工具,也是镇压的手段。它节省了人的精力,也将其引向了错误的方向。它树立了广泛的秩序框架,也造成了迷惑和混乱。它为人追求的目标提供了出色的服务,也歪曲和否定了人的目标。”

今天的我们已经习惯被各种技术产品包围,享受着它们带来的便利,却很少停下来思考技术对生活的深层次影响。

比如,智能手机的出现让沟通变得前所未有的便捷,但与此同时,过度依赖手机也让我们陷入了信息的洪流,分散了注意力,甚至影响了面对面交流的能力。

《技术与文明》预言的技术困境,在今天的数字时代得到了充分验证。

它指出,技术进步往往伴随着人性的异化。在智能手机和社交媒体主导的今天,我们似乎正在经历书中所描述的"技术暴政"。

当代社会中的"信息过载"、"注意力分散"、"社交疏离"等问题,都可以在《技术与文明》中找到先见之明的分析。

它提醒我们,技术发展不应该以牺牲人的主体性为代价。

在数字技术席卷全球的今天,芒德福的警示更具现实意义。

当我们沉迷于虚拟的狂欢,当算法推荐主宰我们的信息获取,当人工智能开始挑战人类的创造力,我们比任何时候都更需要芒德福式的清醒。

他提醒我们,技术的终极使命不是统治人类,而是服务于人性的完满发展。

人工智能技术的迅猛发展,将我们带入了一个充满机遇与挑战的新时代。

芒福德对技术的深刻洞察,在人工智能被广泛应用的当下,依然闪耀着真理的光芒。AI技术快速发展,不仅仅是算法的进步,更是人类对智能、对自身认知的探索。我们需要关注技术背后的文化逻辑,思考人工智能将如何影响我们的社会结构、价值观念和生活方式。

技术的发展应该以人为本,服务于人类的福祉。

人工智能技术的应用,应该以解决人类面临的重大问题为目标,例如环境保护、医疗健康、教育资源分配等。我们需要发展更加人性化、更可持续的人工智能技术,促进人与技术的和谐共生。

最后,让我们说回这本重新出版的《技术与文明》,它首先在翻译上下了功夫,邀请到在联合国总部工作30余年的联合国高级翻译林华老师担任译者。

林华老师曾翻译2024年文津奖获奖作品《看不见的孩子》,还有一系列硬核历史作品如《考古的故事》《银、剑、石——拉丁美洲的三重烙印》等,广受读者好评。

更加重磅的是,还首次收录了清华大学科学史系创系主任、教授吴国盛老师倾情撰写的导读文章,系统地梳理了芒福德对当代技术哲学最重要的两大贡献,帮助第一次接触芒福德作品的读者们更好地走进技术哲学的世界。