除了工作之外,每一个人都有大量的业余时间,注重健康的人把精力用在广场舞、麻将桌上;空虚的人把精力用在家长里短上、用在觥筹交盏上;善于炒作的人把精力用在哗众取宠上,……,丁宁则把很多精力用在笔墨间,用在碑帖中。因为喜欢,她不怕投入精力,因为喜欢,她写的纯粹、写的真诚、写的深入,所以,她不仅看到了艰辛跋涉之后的曙光,也写出了风姿独秀的风格。

身处向钱看齐,向速度、向效率看齐的当代,一切都太快了,快的都没有时间面对心境,更没有时间放飞梦想了,即便是号称工匠精神的艺术家,也都追逐利益了,也都快餐式、机械化了,更不要说没有毅力者、没有恒心者。可是,总有一些想不到让你眼前一亮,继而感慨。丁宁就用她对书法的那股韧劲儿诠释出一个完美的超出意料。

丁宁1952年出生于北京,自幼在奶奶家长大,那是北京的老式四合院,家里有一组一面墙那么大的书柜,据说叫“躺柜”,藏满了各种书籍,还有线装古籍、古画等,丁宁就是汲取着那些书籍的营养成长起来的。“书香世家”一直是奶奶最大的愿望,所以,奶奶对孩子管教特别严,读书、描红模是每个孩子从小的必修课,也是丁宁小时候的生活常态。宁宁的爸爸和几个姑姑大学毕业都成为了人民教师,二姑艺专毕业之后,从事美术教育,叔叔喜欢写字,在外地工作,每次探亲回家,丁宁总是站在叔叔身后,默默地看着叔叔写字。丁宁在这样的环境中生活、成长,自然而然地就对艺术产生了浓厚的兴趣,又加上血脉中天生流淌着艺术的基因,丁宁喜欢艺术,甚至到酷爱的程度,也在情理之中。年轻时,丁宁还先后跟随著名画家金鸿钧学习工笔花鸟,跟随书画家郝小石先生学习书法,可是,受多种因素的影响,丁宁并未如愿所偿地学习书法专业,从而走向了另外一个发展方向。然而,人生的跌宕和迂回总是不期而遇,谁也不知道谁的将来,唯有喜欢才是永恒。中年之后,丁宁才发现书法艺术实属自己真正难以割舍的情怀,于是,她重启封尘的爱恋,去进修、去交游、去不耻下问、去心追手摩、孤灯求索。她上过书法培训班,在培训班里,她总是最勤奋,进步最快的那位;她利用看展览与书法大家不期而遇的机会,求教过卢中南、杨明臣等书法名家;她在参加各种展览、评比活动中,经常获得出奇的赞誉,更为重要的是丁宁苦临帖、真走心,她把赵孟頫的《玄妙观重修三门记》作为自己的首选,从一笔一画到一字一形再到章法布局,她笔墨临池,废寝忘食,直至惟妙惟肖,神采具生,同时,她兼学赵孟頫其它字帖,并以赵氏为基,上溯王羲之的《兰亭序》,同法炮制,与学习赵孟頫一样,一丝不苟,离批点画,深入肌理,后来,又临怀仁集王羲之《三藏圣教序》、米芾诸帖。智慧伴随着汗水,困惑伴随着希望,她从中悟出很多哲理,也拉近了与古人之间的距离,心领神会之际,打下了坚实的基础。

左:《昔者仲尼与于蜡宾》出自战国《礼记》 右:《爱莲说》周敦颐

十多年之后的今天,虽功力稍成,丁宁仍以赵孟頫为主,广收博约,融会贯通。她还常常读碑诵帖,考证杂记,经心著目,妙悟书理书论,坐车、做饭,甚至躺在床上,睡眠之前,每有心得体会,必信手入意,反复锤炼,加强记忆,直至成为己出。可以说,临帖、学古丁宁“用最大的功力打进去”,并在实践中找规律,在笔画里找经验。由于,用情很浓,用功很勤,很长一段时间里,家人都觉得她痴迷了,不知道应该为她忧,还是为她喜,可是,长此以往,也就习惯了。

然而,没有学习美术专业,没有一生连贯性地从事美术创作,丁宁一直觉得那是无法弥补的遗憾,在专业名家面前,她也总是难以理直气壮,甚至甘为人后。丁宁反复说自己“半路出家”,笔者实在不知道如何回答。“半路出家”怎么啦?不谈古人,仅以近代艺术家为例,林散之七十多岁才逐渐被众人熟知;启功曾被藏家要求“不题款,只绘画”;刘炳森七、八十年代“无所适从,不知何处”,九十年代后逐渐成为一代隶家。画家就更多了,吴昌硕四十多岁开始跟随任伯年学画;齐白石青少年是木匠,中年落魄京华刻字糊口,偶临摹朱耷、扬州八怪等人自藏;黄宾虹中青年尚崇拜着谭嗣同,一心想着“变法”。……。实在不胜枚举。读书最大声的孩子,并不一定是最努力的;天天说“老子天下第一”、“某家某派嫡传”的书法家,往往都是装神弄鬼、故弄玄虚者。反观丁宁,对书法的热爱,那是骨子里的向往,是浓情深意的外化,因为喜欢,她愿意在传统书法中侵染,名家名帖,她常常置于书案,悬于座右,观摩朝夕,神会圣贤,悟笔法,品书艺,咀嚼着人生感悟,凝聚着情感,挥洒着汗水,把生命的风采融入笔画楮素之中,在那里她找到了身心闲适之处、找到了心灵的归依、找到了精神往来于天地之间的道场,因为,那里有卫夫人的《笔阵图》、有李清照的藕花深处,也许还有邓丽君的《采红菱》、李玲玉的《美人吟》。

丁宁以坚忍不拔的毅力在黑白的世界里,耐住寂寞,蓄素守中,精修入境,追逐着心中的太阳。真力弥漫地求索,何谈“半路出家”,充实而坦荡地陶醉于精神家园,“半路出家”又何妨?攀登高峰岂是为了别人看到自己,因为,那里可以看到更加精彩的世界。

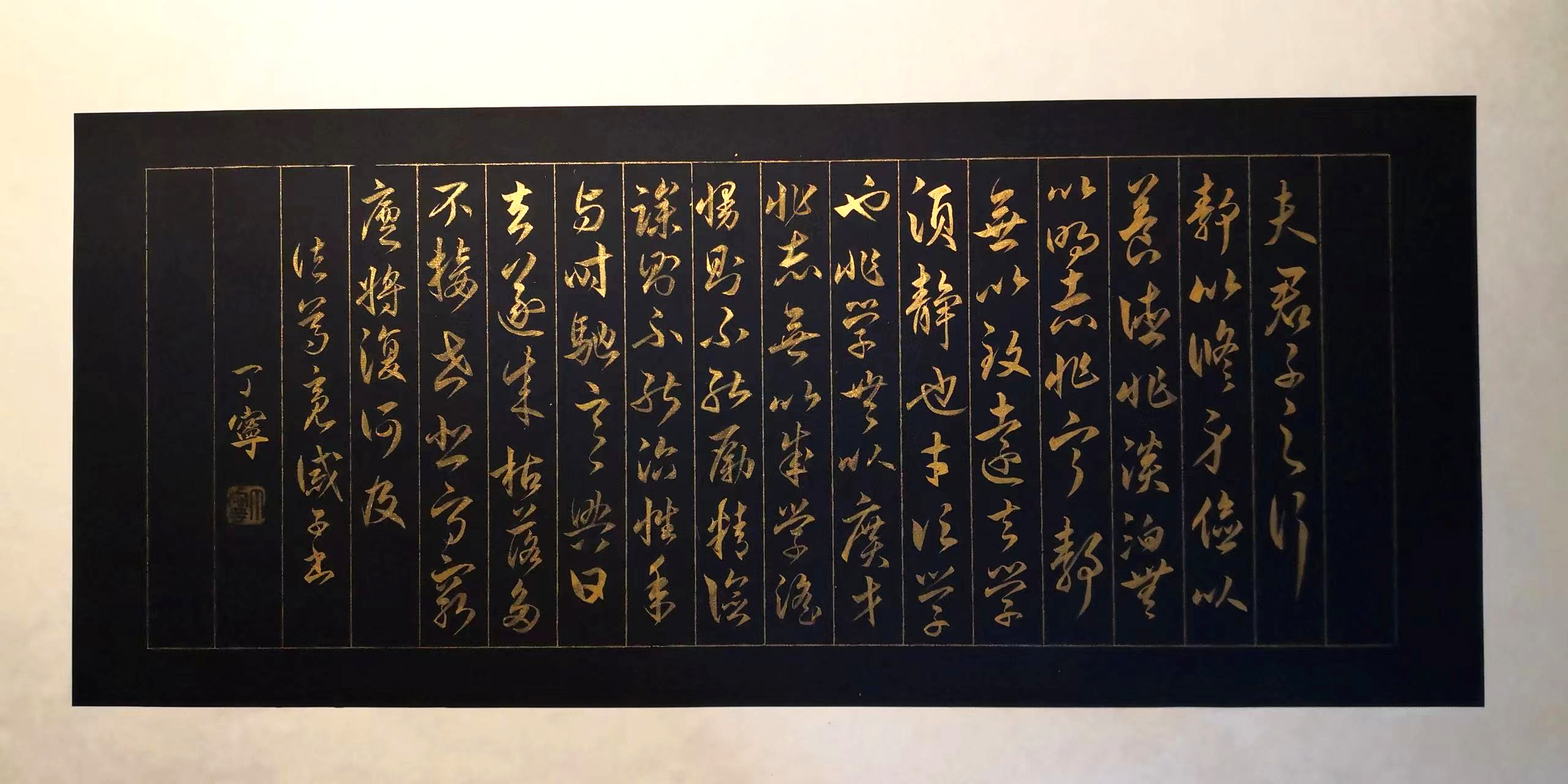

显然,行书是丁宁的拿手好戏,以她的行书为例,观其法、其艺,爽朗如秋水视底,清新如春风含馨,字里透着温润闲雅之风,字外洋溢着秀研飘逸之气,赵孟頫的遒媚、王羲之的风骨、米芾的峻拔,统合一体,融成精妙,让人感动。那刚与柔的交替、动与静的转换,那方与圆的辉映、欹与正的结合,在对立中保持着和谐,潇潇洒洒却彰显着真功,险峻而严守着法度,共性中又凸显着个性,快慢、收放、开合、疏密,无浮躁荒率之气,无剑拔弩张、金刚怒目之感,灵秀处,姿态朗逸,典雅处,婉润劲健,萧散处,隽永秀逸,印印泥、屋漏痕、锥画沙、折钗股,不能道其妙,似长风出谷、状霓虹饮涧、如瀑布飞流,也不能言其真。质地洁净是平和含蓄的心境,赏心悦目应该是人品影响书意的结果。

上:《归园田居(其一)》陶渊明 下:《雨后游六桥记》袁宏道

如果非要剥离抽丝,透析丁宁的章法布局、用笔用墨,可以发现,丁宁行书结体严整、笔法娴熟,赵孟頫的柔逸韵畅,随处可见,这可能因为丁宁的入门发帖首选赵孟頫的缘故,由于学的深入,赵氏风华在丁宁的书法艺术中留下了难以消弭的印记,举手投足之间,无不契合着赵氏笔意,后来,即便深入学习了历代书法名家,如米芾、如二王,讲究广收博约,注重熔铸百家,可是,由于学习书法的道路荆棘坎坷,更让她时时刻刻梦寐以求地追寻着书法艺术,不能割舍,难以释怀,一旦下定决心在书法中修身养性,便选择与心性互生其妙的一家之法,如饥似渴,孜孜以求,倾注于巨大的精力,贯注着生命的力量,去探求书法的真谛,从而形成赵孟頫的本体,涉猎诸家的姿貌。这个学习过程有点像田氏写欧楷,不同的是,田氏触及了更多楷书,丁宁则融汇了更多行书、草书,比如王羲之的飘逸雄卓、米芾的骏迈通达,都可以在丁宁的笔法中有所发现。

观丁宁的行书《范仲淹·苏幕遮》《陶渊明·五柳先生传》《岑参·白雪歌送武判官归京》等等作品,多以柔美,婉约为主,结体隽美,隽美中蕴含着女性的包容、贤惠,又带着几分含蓄、内敛,用笔遒劲,遒劲中闪烁着女性的细腻、睿智,又带着几分刚毅,一看就知道这书法是一位女性的手笔。再看笔法、笔意,抑扬顿挫的线条始终把法度作为第一要素,然而,极尽法度,才更显自由,笔端的风华伴随着心境的变化而变化,起笔、收笔、行笔,心手呼应,富有韵律,正侧、向背、转折、顿挫,跌宕起伏,节奏感十足。与笔法、笔意相比,丁宁的字体结构、章法布局也都严格遵循着古法,看似都在法理之中,可是“结体之功在学力,用笔之妙在于性灵”,笔性、笔意融于心性,总是呈现出一些微妙的变化,这些变化常常出于想象之外。比如:《翰林要诀》中有这样一处描写:“平处捺满,险处提飞;捺满则肥,提飞则瘦”。可能是有心,可能是无意,也可能久浸传统养成的审美习惯,丁宁遵循了“结字因时相传,用笔千古不易”的法则,也契合了陈绎曾提出的“肥与瘦”观点,可是,捺满处,丁宁送出的笔力明显强化了、加重了,似若略显夸张,可是,夸张并不觉得哪里不协调,而是,呈现出恰到好处的视觉美感,显得更加俊秀、更加端庄了。提飞处,丁宁的笔法显得很多变,很丰富,轻重缓急,迟徐快慢,互相呼应,辉映成趣,从而让“瘦”变得灵动、自然,并把多变的“提飞”润物无声地融入字体、融入布局之中,从而呈现出字如飞动,章法如画的审美力量。

上:《乐学歌》王艮下:摘自《小窗幽记 · 集倩篇》

“临古须有我,两者合之则双美,离之则伤神”。不变的是传统法度,然而,变才能出神。纵观丁宁的书法,可以发现,她的书法很传统,即便带着很强的个人风格,一看便知“丁宁的书法”,也是恪守古法的精致。事实上,丁宁本无意于创新,更无意于变革,她只是沿着流正脉之道,朝夕与传统为伴,积年与古人对话,颤栗地坚守着自己的夙愿。一笔一画,皆追求入而有质,笔笔有出处,笔笔到位,一字一体,皆讲究传统之法,直至惟妙惟肖,神形逼真。几十年以来,丁宁从实临到意会,从意会到入心,入帖、出帖,再入帖,再出帖,反反复复,来回穿梭,在书法有法之中,百炼成钢,凝练升华,同时,她通过手摩名帖,倾情经典,以敏锐的洞察,去捕捉到游离的艺术胎息,渐进、渐悟、渐变,在临古之中,临出了自我,在学古之中,学出了风格。她以“有古有己”、“入帖出神”的笔底之变营造出属于自己的风采,也收获了一份别样的美丽。

丁宁是一位非著名的书法家,因为她没有主席、副主席等等的社会职位,也没有“誉满书坛”、“百年之笔”之名气。丁宁又是一位实力派书法家,因为她书法写的流美韵畅、绝伦独秀,写的法理互通、技艺生辉。也许正是因为非著名,丁宁直到今天依然躬耕求索,依然认真临帖,那么投入,那么真诚,又是那么纯粹,想想很多“著名者”“朝学执笔便自夸其能”,甚至一本字帖都没有临摹透彻就开始融会贯通,一支毛笔都没有用秃便阔论自己退笔成冢,无疑,与那些“著名”书法家,丁宁实则以踏踏实实的书写心态为他们做了一个榜样。

绚丽之时,心理留点淡泊;匆忙之时,身心适时休憩;喧闹之时,给自己找一份安宁。写字,对于丁宁而言,是写淡泊的态度、写休憩的时光、写安宁的自处。每当独居一室,面对书案,不管有多么不愉快的事,她都能释然。添墨理纸之际,涤尽俗尘,排解心中壁垒;笔尖使转之间,安顿灵性,散去百感情绪。只要写字,丁宁就入身、入心、入情,怅然释怀,心绪平静,这岂是不写字者可以理解?又岂是说说就能讲的明白?唯执笔者方解其中滋味。那不妨给丁宁留点空间,让她身心舒畅。

(文/桑干)

文章转自人民日报全媒体平台