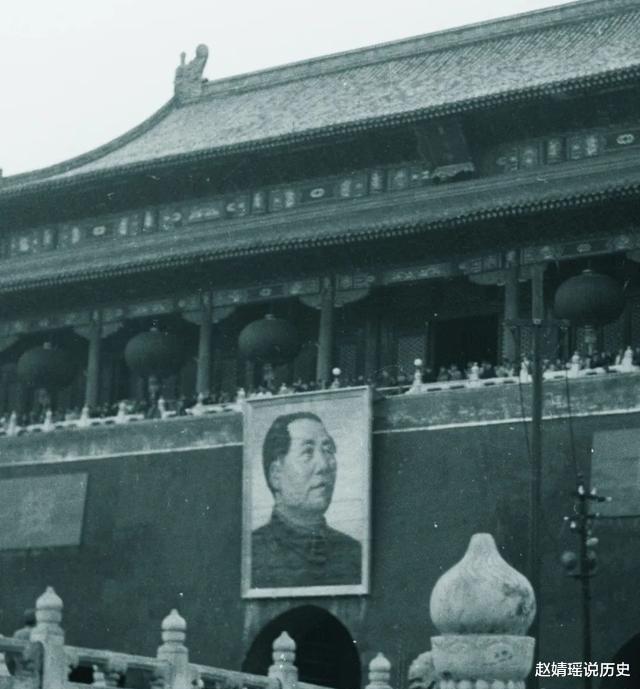

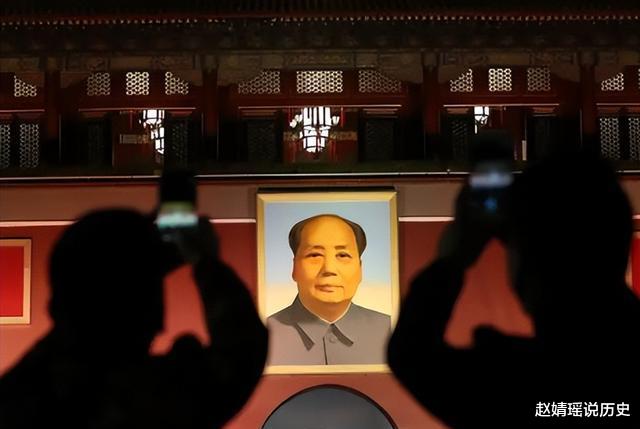

1950年那会儿,天安门城楼上换上了一幅毛主席的新画像。这画里的毛主席是侧着脸的,只能瞅见一只耳朵露在外边。

从1949年开国大典那会儿算起,这幅毛主席的画像已经换到了第四个版本。

按理说,在画像上做点新尝试,也是挺正常的。

不过,那会儿有些北京老百姓瞧见了这幅画像,心里头直犯嘀咕,特别是瞅见毛主席侧身站着,一只耳朵被遮住了,就直接说了:“毛主席那可是咱们的大领导,咋能就剩一只耳朵嘞?”

【主席像的更迭】

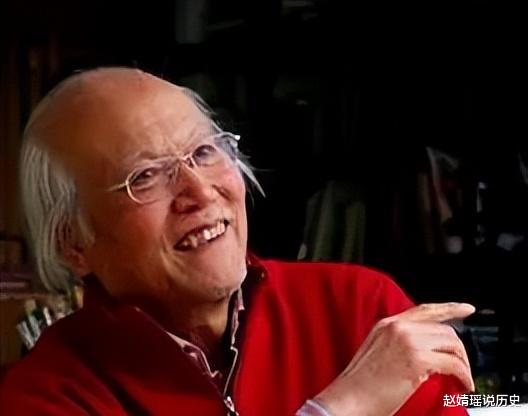

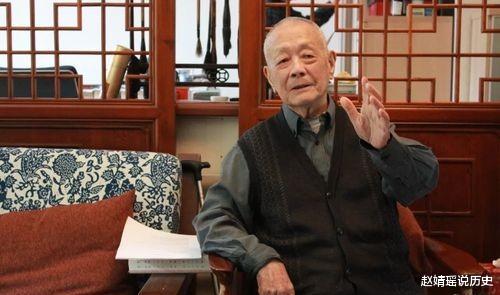

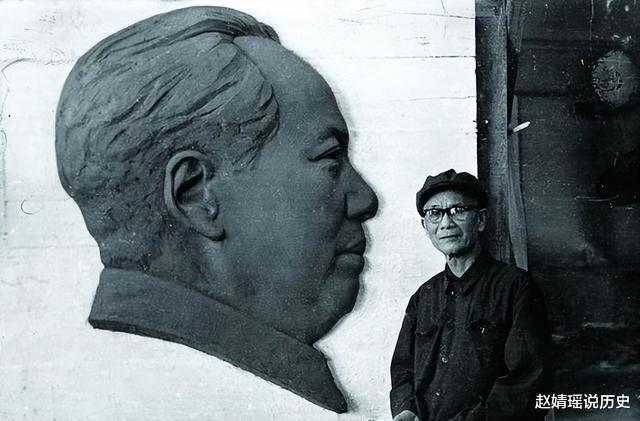

王其智是新中国最早一批画伟人肖像的油画大师,他亲手参与过绘制毛主席画像的工作,还在后来的回忆里详细讲了讲主席画像是怎么一步步演变过来的。

他说,天安门城楼上挂着的第一版毛主席画像,是出自周令钊、张振仕还有左辉这些老一辈画家之手。

最早的时候,毛主席的画像上是戴着八角帽的。但到了50年代初期,画像里的他就摘掉了帽子,脸上挂着笑容,头还微微仰着,给人一种特别亲切的感觉。

到了50年代快结束的时候,主席的脸色又变得庄重,他开始留起了分头,穿衣上也换上了中山装。这张主席的照片,还被摆在了第一届全国政协会议的讲台上。

后来的主席像跟以前的不太一样了,主要是之前的那些都是照着主席在解放战争时候的照片画的。那会儿,主席还年轻着呢,脸也比较瘦削。

后来的主席雕像大多参考的是主席新中国成立后的模样,那时候主席的脸庞稍显圆润了些。

画像里头,主席笑得可开心了,看着特别和蔼。还有啊,这幅画里主席的身子画得大些,头就显得小了点,他稍微往左歪着头,所以就只能看到一只耳朵。

六十年代的时候,这种主席像刚出来那会儿,其实大家伙儿争议还不算大。但慢慢地,文艺作品里都开始追求那种“完美无缺”的形象,这么一来,这个“只有一只耳朵”的主席像就显得特别格格不入了。

对不少人而言,这简直就是歪曲伟大领袖的形象,是在抹黑主席,得赶紧想办法纠正过来。

那时候,中宣部一听到大家的反馈,立马就觉得这事儿得重视,赶紧下令要改。结果,主席像就又换回了那个能看清两只耳朵的正面样式。

整改主席像可不是件简单的事儿,画家们费了好大劲,画了好几稿,最后才交给周总理过目。总理看了之后,才拍板定下了最终修改的那一版。

王其智的老爸王式廓同样是个画油画的高手,王其智打小就深受老爸的影响。

他和王其智聊过,说画主席的肖像特别重要。画这个,对画家要求可不低,得把主席的形象画得准准的,还得把他的那种领袖气质给展现出来。不光是得画得像,还得有点艺术上的处理,这对画家的绘画本事是个大挑战。

所以,尽管遇到了很多难关,王其智始终没有扔下给领袖画像的活儿,这一画就是整整30年。

后来,他不仅画了天安门城楼上毛主席的画像,还动手画了天安门广场上马克思、恩格斯、列宁、孙中山这些大人物的肖像。

他画的那幅超大的副主席画像,就在北京火车站的正前方,那幅画可真大,大概有8米高,快6米宽了。

【画像的难题】

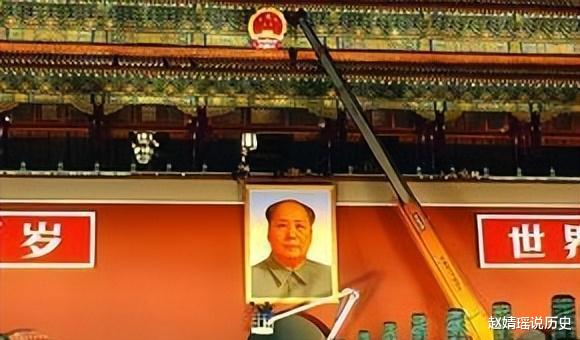

王国栋是给主席画像时间最长的一批画家里的一个。对他来说,画那些超大的主席画像可不是件轻松的事儿,得攻克一大堆难题。

举个例子,主席的肖像画得实在太大,找不到一整块合适的画布,所以他只能把三块画布拼在一起用。可这样一来,画布接缝的地方就不平整了,油彩也遮不住,画完后能明显看到两条接缝的线,特别碍眼,真的很影响整体的视觉效果。

老百姓瞧着那样的主席像,心里头肯定是不乐意的。有的人就直接给上面写了信,说说这事儿。

天安门那边碰到个大难题,他们可没少费心思。先是想到了哈尔滨的亚麻厂,又去求了天津的地毯厂,多亏了这两家厂子联手帮忙,这才把大问题给圆满解决了。

除了画的大小,画像的框子也容易吸水变潮。

天安门城楼上挂着的主席像,它是斜着挂的。所以一到雨雪天,画后面的五合板就容易受潮,这样一来,画像的颜色就很难保持鲜亮了。

天安门那边的管理人员发现问题后,试着用了好多方法去解决,但效果都不好。最后,他们想了个招儿,在五合板的后头加上了铝合金板,这样雨水就能顺着铝合金板流走了。这样一来,画像的颜色就能维持得比较久,不容易掉色了。

1971年那会儿,王国栋收了葛小光做徒弟。打那以后,葛小光就一门心思扑在给毛主席画像这事儿上。到了1977年,他正式成了新时代的画像大师。

他觉得,光凭着一两张照片去模仿主席的肖像,真的很难把主席的神情、长相都画得特别像。所以,他找来了六十多张图片和照片资料,然后精挑细选,挑出了十多张特别有特色的,专门整理成了一个小册子,方便自己画画时当作参考。

现在,他工作时有个习惯,就是看这本画册里的肖像。每次画主席肖像,他都会随身带着这本画册。

葛小光画画的地方在天安门城楼的西北边,搭了个90平米大、8米高的铁棚子。这棚子顶上铺的是半透明玻璃,好让阳光能均匀地透进来照明。

每年国庆节,咱们都得换上一幅新的主席像挂上去。所以,画师们得赶在8月底到9月初这段时间里,把新画给搞定。

不过,这会儿北京正热得厉害,葛小光为了把工作做到最好,只能硬着头皮扛过这糟糕的天气。他一门心思扑在画画上,全神贯注地描绘着主席的肖像。

那时候,一迈进画像室,立马就感觉一股热腾腾的气流猛地扑面而来,热得让人感觉要被融化了,要想往里走,还真得鼓足勇气才行。

棚子里头摆了个落地扇,呼呼地转个不停,可葛小光还是觉得热得要命,仿佛马上就要热晕过去似的,那风扇压根儿没起多大作用。

冬天干活也挺遭罪的,不比夏天轻松。1992年快过年那会儿,葛小光得修一修备用的主席像,没办法,他只能硬着头皮,在那冷冰冰的铁棚子里干活。

那时候,铁棚子的小门敞开着,冷风呼呼地往里灌,里头冷得跟冰窖似的。葛小光刚拿起笔画了没几下,手就冻得僵硬了,得赶紧揣兜里暖上好一阵子,等手回温了才能接着画。

葛小光在画画上有了自己的新进步和点子。他发现画一直挂在外头,风吹日晒的,没多久颜色就掉了。于是,他琢磨着用土红、土黄这类不怕晒的矿物颜料来画,这样一来,画就能保存得更久了。

葛小光画主席肖像时,非常看重抓住神韵,特别是对主席眼睛的描绘。他很想通过画这双眼睛,展现出伟人的智慧和气度,让伟人和人民,还有历史和未来之间,能像有座桥连着一样,更加紧密相通。

由于他一直坚持不懈地追求,很多人来到天安门广场,一瞧见主席的那幅画,都忍不住夸赞:“简直太像了!”

葛小光画的主席像,后来影响可大了。不光美国、法国、日本的记者和研究人员都跑来采访他,就连电视台都专门报道了他的故事,夸他画画技术好,工作还特别认真。

画主席肖像这事儿挺有挑战性,但做好了能挣得不少面子。

葛小光曾讲过,他对待画画的态度,就好比运动员不断去打破纪录,从不满足于过去的成就。每当他拿起画笔开始创作,目标就是要画出一幅全新的作品,也正是这种追求,让他的主席像画作越来越出色。

【改画是常事】

给主席画像这事儿可大了,各方都盼着能展示个最棒的主席模样,所以意见自然少不了,各种声音都往画师那儿堆。画师经常得在紧急关头接任务,有时候画都挂出去了,还得根据反馈改来改去,这也是常有的事儿。

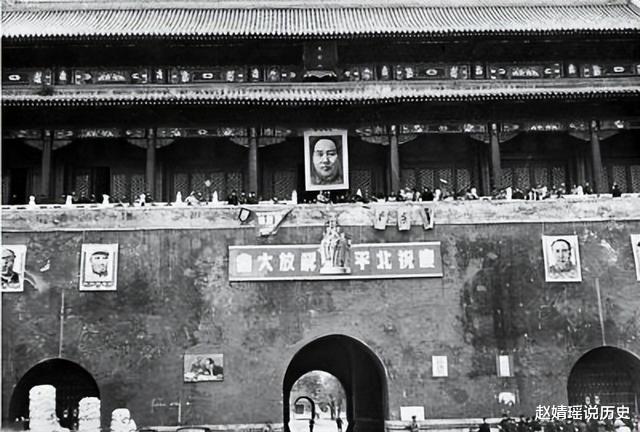

周令钊是1949年新中国成立大典筹备时,负责给毛主席画肖像的第一位画家。

他原本在国立艺专教实用美术,有次还带着美术系的学生们,一起画了一幅主席戴着八角帽的油画。那幅画后来被挂在了六国饭店的会议室,挺显眼的。

那时候,这个会议室主要是共产党用来款待南京来的代表团的地方。中央的大佬们瞅见那幅画后,觉得相当不错,心里就琢磨着,开国大典的画像绘制工作,干脆也让周令钊来干,再让他创作一幅。

周令钊带着陈若菊等几个学生,一心扑在画画上,花了大半个月的时间,完全沉浸在了创作之中。

他们在天安门城楼的顶上,架起了一个高高的三层架子。那些专门给古建筑刷油漆的师傅们,负责给架子上的部分做底、配色。他们参考的照片,是主席戴着那顶有八个角的帽子拍的。

周令钊对这份工作特别用心,他甚至改动了主席衣领的设计,画成了开口的样式,这样一来,看起来更加帅气洒脱。

不过,聂荣臻同志瞧了瞧那幅画,感觉领口还是系上更妥当。这样显得庄重些,开国大典嘛,这种大场面可不能随便对付。

接着,他们就动手改了改衣领的设计。好不容易熬到了9月的尾巴,绘画的活儿算是大体搞定了,主席的画像终于被挂到了城楼上。

那时候,北京市的头头们也给他们提了个要求,让他们在画儿底下加上一句话,就是“要为人民服务”。

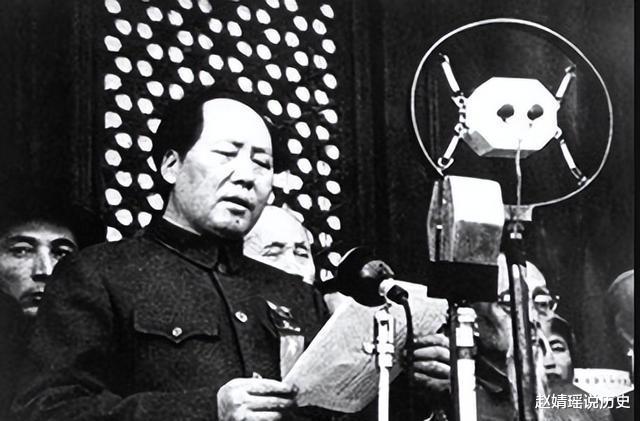

可到了9月30号半夜,开国大典眼看就要开始,周令钊却被急促的敲门声给惊扰了。来人跟他说,得赶紧把那五个字去掉,只要主席的头像就行。

周令钊接到紧急任务,心里不慌,立马起身连夜去修改画作。那时候,时间紧迫,根本来不及把画摘下来,所以他们干脆把三个梯子拼在一起,斜斜地架在天安门城楼门洞的上方。旁边的人迅速打开了聚光灯,周令钊就这样在聚光灯的照射下,开始动手改画。

周令钊忙活了大半夜,在梯子上爬上爬下,好不容易才把原本用来写字的地方,改成了长长的衣服样子。

为了让衣服的比例看起来更和谐,他又特意加上了一颗扣子。这样一来,主席的雕像终于在黎明前成功展现在大家眼前。

开国那天大典上,人们兴高采烈地穿过天安门,抬头望着主席的画像,大声喊着毛主席长命百岁。他们压根没想到,为了让大家看到这幅画像,那些画家们背后吃了多少苦头。

这些事儿当时没几个人知道,但历史会把它们都记下来。大家心里都明白,正是那些不起眼的小时刻,一点一滴攒起来,最后变成了国庆那天热闹非凡的场面,让人永远忘不了。

辛莽原本在北京人民美术工作室担任副主任一职,后来在1950年年初,他被调到中南海,任务是给主席画像。他完成的那幅作品,正是我们常见的主席像的第四版。

那时候,胡海乔让他选了一张主席的照片,打算以后就用这张照片作为主席像的标准模板,好让天安门城楼上的那些大型油画都能按照这张照片来绘制。

辛莽能接到那个邀请,主要是因为他画画技术一流,特别是画主席像,在当时是大家公认的顶尖高手,简直可以算是主席像的“行家”。

挑照片时,辛莽第一眼相中了一张主席没戴帽子的照片,那张照片上,主席眼睛朝上望,拍的是侧面。

那时候,画像一展示出来,立马就有老百姓说,有一只耳朵画得不太对劲,还有眼睛往上看,感觉好像在忽视大家。市里的领导也提出来,希望换一幅。辛莽听了后,就重新挑了一张毛主席正面的照片,那双眼睛正视着前方,然后又动手画了一幅新的。

画主席的画像是个大工程,得靠大家伙儿一起动手才行。那时候,辛莽动手画的时候,拉上了好几个从解放区来的画师,一块儿才把这事儿给搞定了。

整个事儿里,辛莽就像是个总指挥,他站在边上远远地看着,指挥着。他瞧着左辉和张松鹤站在高高的脚手架上忙活,等他们干完一部分后,辛莽再上去动动手,调整一下细节。

说起第四版主席像的诞生,背后藏着个小趣闻。那时候,主席正访问苏联,这事儿被美国那边的报纸给报道了,而且啊,他们还一块儿登了主席和斯大林的照片呢。

照片里头,两位大佬的样子真的差别挺大。斯大林呢,穿的是那种大元帅的高档军装,特别显眼;而咱们的主席,还是一身朴素的棉布衣服,头上还戴着那顶经典的八角帽。

这位伟大人物的形象,跟共和国主席的身份不太匹配。所以,当时中宣部的常务副部长胡乔木打算借五一劳动节这个机会,给主席换个新形象。

胡乔木不光请辛莽给天安门城楼上的主席画像,还说要重新拍张主席的标准照。就因为这,才有了后来第四版主席像的那些事儿。

总的来说,主席新形象的诞生,可不是领导和画师一拍脑袋就定的,它是跟老百姓一次次商量、讨论后才定下来的。

市民们的看法塑造了一个积极、友善、接地气的主席形象,让这位伟人的辉煌形象深深烙印在世界和历史的心中。