“深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力的刺去……”

少年时期的闰土给鲁迅先生留下了非常深刻的印象,然而随着时间的推移,等鲁迅再见到闰土时,才发现他早已被生活嗟磨的,不复十几岁时那般灵动和无忧无虑。

课本里的插画《闰土刺猹》

鲁迅再次见闰土

年少经别,闰土大概是鲁迅最挂念的玩伴,鲁迅青年时期回到会稽后,一次巧合偶遇了来本家的闰土。此时的闰土早已变了样子,他的脸色灰黄,遍布深深的皱纹,由于常年吹着海风,导致闰土的眼睛四周肿得通红。

脖子上的银圈早已不见,上半身就着一件破薄棉衣,头戴一顶破毡帽,露出的手上都是皲裂,如同粗糙的树皮一般。

鲁迅闰土再见绘画作品

故友见面,鲁迅无疑是兴奋的,他喊着“闰土哥”,想要和闰土一起回忆那时瓜田刺猹的趣事。却被闰土的一句“老爷”,堵住了所有的话。

找寻过往不成,鲁迅便提起近况,闰土很不好意思,断断续续说了这些年糟糕的经历。半晌,似是不知道再说什么了,闰土拿起烟管默默抽烟,他身上那既想要亲近鲁迅,又自卑于自己和鲁迅云泥之别的纠结,深深刺痛了鲁迅。

鲁迅闰土再见绘画作品

不久后鲁迅一家要离开,闰土特地来送鲁迅,直到鲁迅坐上船,闰土也几乎没有与论搭话。这让鲁迅很是怅然,他实在难以想象,自己竟然会与闰土隔绝到如此地步。鲁迅此次离开,几乎与闰土再也没有见过,而闰土作为底层人民,在那个混乱的年代,仍然在为生计而挣扎。

鲁迅闰土再见绘画作品

苦难的生活在继续

这里需要提到,闰土的原型是章运水,他曾经与父亲一起到鲁迅家帮忙时,与鲁迅结识。少年时无忧无虑,生活的重担父亲挑着,章运水才显得活泼不已。随着父亲的去世,自己娶了媳妇儿,章运水的少年心气被一点点磨灭,乃至他再见到鲁迅时,显得格外老态和沉默。

送别鲁迅后,章运水回到家中,看着妻子和满屋的孩子,章运水或许也在问自己,为什么这么苦还要活着。但最终万般思绪还是被“明天去哪里赚钱”的想法替代。

鲁迅闰土再见绘画作品

1934年前,章运水一家的生活虽然艰难,但勉强可以够生存。可是1934年因为大旱,章家六亩薄田中春天种下的麦种,没有结一粒果实。

再加上当时逼债的、收捐的、抢钱的轮番来袭,章运水迫不得已,只能卖掉自己家里的地,从此过上租种土地和外出打工的生活。比较幸运的是,章运水从小跟父亲学了很多手艺,他会摇船,会做竹编,凭借手艺活和卖力气,章运水艰难地维系着一家人的生活。

闰土生活艰辛

但这样的日子实在是太苦了,苦到章运水的腰被压弯后再也没有挺起来,苦到他的背上生了一个恶疮,只能忍受病痛等待它自己痊愈。

都说“生活关上了一扇门,但同时也会开扇窗”,可对于章运水,生活关上门、锁上窗的同时,还不忘将门缝窗缝一一钉死:章运水太穷了,背上的恶疮不断感染化脓,可他拿不出钱医治。日子一天天过去,章运水的状态越来越差,在他57岁那年的某一天里,章运水死了,死的悄无声息。

如果不是鲁迅先生的《故乡》,或许没有人会知道曾经还有这样一个底层农民存在过。

鲁迅先生曾在《故乡》中记述了闰土

下一个“章运水”

章运水抛下5个孩子,不甘心的阖上了双眼。此后,他的大儿子启生接过家庭重担,步履维艰地一步步向前挪动。启生简直就是下一个“章运水”。他在鲁迅先生的《故乡》一文中也有出现,即“水生”。

启生少年时也是跟随父亲去鲁迅家帮忙,与鲁迅的侄子宏儿(应该是周建人的儿子丰二)结下一段友谊。但启生同样经历了因为鲁迅一家要离开会稽而与好友分别,同样被迫挑起家庭的重担,也同样很早就离开了人世。

民国时底层人民生活苦(图非民国旧照)

相比于章运水,由于鲁迅先生文章中对他的着墨主要集中在少年时期,启生后来的人生记录并不多。只知道这个可怜的人在1940年的时候染上了瘟疫,一样因为没有钱看大夫,36岁时就病死了。至于章运水的其他孩子,则根本没有任何记载,他们就像是卑渺的沙砾一样,被时代的洪流卷走,没有留下只言片语。

民国时底层人民生活苦(图非民国旧照)

启生走了,章家仍然在延续,相比于自己的父亲,启生膝下的孩子比较少,儿子只有两个。其中小儿子名叫章贵,启生去世的时候,章贵不过是一个3岁稚童。启生的妻子为了减轻生活压力,忍痛将小儿子章贵送去了亲戚家,由亲戚抚养。

也幸亏章贵是一个男孩,若是个女孩儿,怕是这位亲戚也不会欣然接受。章贵到底不是亲戚家的孩子,得不到亲戚无微不至的关照。

民国时期的小孩子

寄人篱下的生活让章贵早早懂事,七八岁时章贵就开始外出打工,补贴家用。日子很苦,但章贵的心是乐观而自由的。那时候抗日战争基本上进入尾声,生活动荡归动荡,但机灵一点,努力一点,再碰上心善的主家,也可以获得自己应得的报酬。

1949年新中国成立后,章贵的生活得到了显著改善。他不仅分到了土地,能够自己不交租的种粮食,并且还得到了学习的机会。

章贵很小就开始打工了

1953年,章贵家所在的地方响应国家政策,实行新民主主义教育,要求之一就是扫除文盲。章贵知道这个消息后激动坏了,他还记得自己7岁那年打工的时候,曾接触过上学的同龄人,即他打工主人家的孩子。

那时候他手里拿着农具,主家的小少爷背着书包,小少爷笑着跟家里人说再见,自己要去上学了,章贵则一边羡慕一边感慨,要是有一天自己也能读书还有多好。如今机会来了,章贵自然不会放过。

章贵少时非常渴望学习

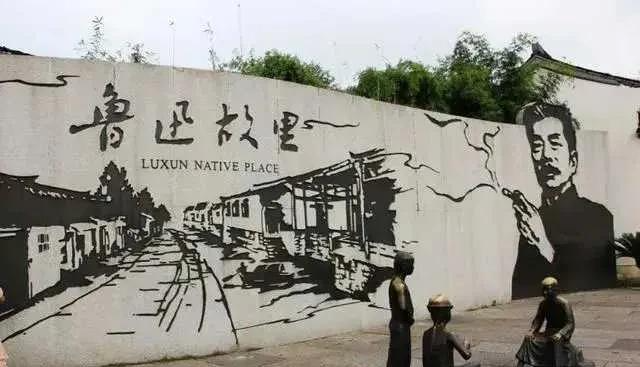

也是在这一年,绍兴政府为了纪念鲁迅先生,特地在鲁迅的家乡修建起一座“鲁迅纪念馆”。工作人员通过走访了解,得知章贵和鲁迅先生有些渊源,便希望他能来纪念馆工作。

刚接触学习的章贵有些惶恐,他大字不识几个,着实不知道这位鲁迅先生到底是谁,也不知道自己和他有什么渊源。等听工作人员解释清楚鲁迅先生和祖父、父亲的关系后,章贵的忐忑心情并未减淡,他担心自己没有文化,无法胜任在纪念馆的工作。

鲁迅纪念博物馆外围

不过在工作人员的鼓励下,章贵还是来到了纪念馆。由于他的特殊身份,游客们来纪念馆后很喜欢问他关于鲁迅先生的事情。

章贵不想给纪念馆丢脸,也为了能够在游客提问题时对答如流,章贵花费大量的时间去学习,就是休息的时候,也在捧着鲁迅先生的作品仔细阅读。学习过程中,章贵对自己家和鲁迅一家之间的渊源更感兴趣,迫切希望知道更多的他做起了相关研究。

章贵后实现华丽转变

由于工作能力突出,且对鲁迅先生的作品有独到的见解,再加上刻苦学习后章贵成了那个年代少有的高知分子,他后来被选为鲁迅纪念馆的副馆长,自此完成了华丽的转变。