身心合一(或知行合一),能够不分离吗?聚集精气柔和无欲,能像婴儿那样吗?消除执见摒弃杂念,能像明镜一样没有瑕疵吗?爱护人民治理国家,能坚守“无为”吗?政令颁布上下通达,能知雄守雌外身处下吗?明白通晓万物事理,能够不玩弄权术心智吗?圣人创建治理之道,在实践中接受检验:创建之而不固有,实践之而不依恃,发展之而不主宰,这就是“玄德”要义。

身心合一(或知行合一),能够不分离吗?聚集精气柔和无欲,能像婴儿那样吗?消除执见摒弃杂念,能像明镜一样没有瑕疵吗?爱护人民治理国家,能坚守“无为”吗?政令颁布上下通达,能知雄守雌外身处下吗?明白通晓万物事理,能够不玩弄权术心智吗?圣人创建治理之道,在实践中接受检验:创建之而不固有,实践之而不依恃,发展之而不主宰,这就是“玄德”要义。

这一章有个别字词不好理解,还是老办法:先理解章节主题,再来猜测字词含义——对,你没有看错,就是猜测,这是我发明的理解《道德经》之旁门左道——虽是旁门左道,却是一种非常有效的阅读理解方法,比费事爬胯地去考证还要管用。

那么本章的主题是什么呢?很明显,讲的就是“玄德”。有解读为“修炼身心”者,或认为后半部分的“生之畜之,生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德”是错简衍文者,我觉得是根本没有理解《道德经》的思想和本章主题。

【玄德】:玄,是第一章就出现的重要概念,其含义是:

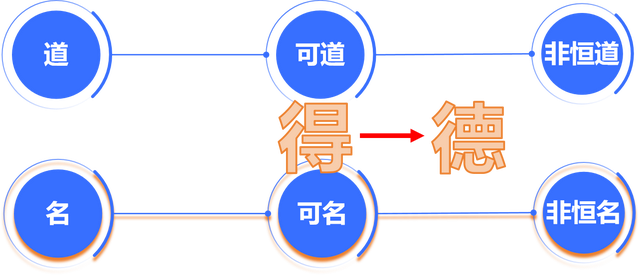

那么“德”是什么意思呢?“德”与“道可道,名可名”有关,人类要将先天之道转化为后天之道,首先要有“得”,即通过探索、思索而获取,并根据一定的逻辑给事物定义和命名,最终形成百花齐放的文明成果,将无名的世界演化为有名的世界,使光屁股赤裸裸的自然世界,穿上华丽的、文明的逻辑外壳。有了“得”就要用,用是全人类的用,不是一个人或少数人的用,因此“得”转化为“德”。所以,“德”有三层含义:一是从实践中“获得”;二是“道之用”,即道的实践;三是人类社会治理的手段和境界,圣人追求的就是这种上上下下“积德、厚德”的局面,有了这种局面,就意味着上下一心、同心同德。

知道了“玄”,明白了“德”,两个概念合二为一,就是“玄德”:

知道了“玄”,明白了“德”,两个概念合二为一,就是“玄德”:通过“玄”的思维方法而获取之“德”——所以,“玄德”既是积德的过程,也是积德的原则,更是积德的境界和成果。“玄德”至少包含以下内容和要求:

①是通过“无欲观妙”而得来的,换成现代政治治理术语表达就是“从实践中来,到实践中去;从人民中来,到人民中去;从历史中来,到历史中去”,不是拍脑袋凭空想象出来的;

②要通过“有欲观徼”接受实践的检验,要根据客观条件的变化而与时俱进,不断地进行充实,而且要勇于改变,善于扬弃,不固守死板教条。

有许多解读者认为“玄德”是“恒道”的表现(大意),这是典型的将“道”人格化,马屁没拍到点子上,而且对实践毫无用处。

我们有了以上的分析,再来分析“玄德”之要义:生而不有,为而不恃,长而不宰:

生而不有:在治理实践中形成了思想、主义、理论,就是生了“有”,生了“有”但不能“固有”;为而不恃:我们按照思想、主义、理论来指导实践,但思想、主义、理论不是实践本身,实践才是第一位的;长而不宰:思想、主义、理论要发展,要与时俱进,要接受实践的检验,实践接受思想、主义、理论的指导,但不是主宰,否则就是教条主义、本本主义。【玄德六问】:我们用“玄德”原理,再回过头来看本章开头的6个反问,看是不是从认知,到意识,到思想,到施政,到心智理念的培养,等等(实际上可以提出来不止6个问题),来阐释“玄德”要义的?

①理解“玄德”概念和思想,一定要吃透《道德经》的主题和逻辑,还要有一定的政治学知识和常识,否则极容易望文生义、闭门造车;②由主题倒推文字,“营魄抱一”应解释为身心合一或知行合一,“天门”应解释为政令进出之门,引申为政令通达,其它字词结合其它章节内容并不难理解。