腊月的风卷着雪粒子,抽得人脸生疼。

张老栓紧了紧破旧的羊皮袄,踩着没膝的积雪往山神庙走。这座荒废多年的庙宇,檐角挂着冰溜子,门板早被村民拆去当柴烧,只剩个空壳子杵在风雪里。

"这鬼天气……"他呵出一口白气,搓了搓冻僵的手。今日上山采药一无所获,想着在庙里凑合过夜,明日再回村。

刚迈进庙门,一股血腥味混着草药气扑面而来。

供桌下蜷着个黑影。

张老栓心头一跳,摸出火折子吹亮。微弱的火光里,一个衣衫褴褛的女子正瑟瑟发抖。她脸上糊满血污,嘴唇冻得青紫,手腕上缠着的红绳几乎勒进肉里。最骇人的是颈侧一道鞭痕,皮肉翻卷,已经化脓。

"姑娘?"张老栓蹲下身,试探着碰了碰她的肩。

女子猛地抬头,露出一双狼崽般警惕的眼睛。她喉咙里发出"嗬嗬"的气音,手指在积灰的地上划出歪扭的字迹:

「别报官」

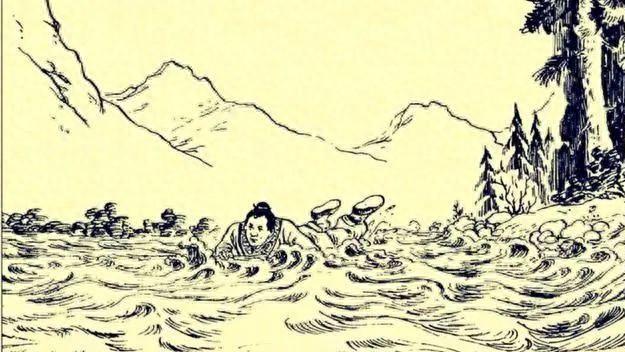

张老栓把女子背回家时,村口豆腐坊的王婆正出来倒夜香。

"哎哟!老栓你这是……"王婆提着夜壶,眼睛瞪得溜圆,"从哪捡来个叫花子?"

"山神庙遇见的。"张老栓喘着粗气,"劳烦您烧锅热水。"

王婆撇撇嘴:"当心惹祸上身!这年头逃奴多得很,主家找上门……"

话没说完,女子突然抓住张老栓的衣领,指甲掐进他皮肉里。她死死盯着王婆手里的夜壶,浑身发抖。

直到王婆嘟囔着走远,女子才松手,在张老栓掌心写字:

「怕铜器」

火炕烧热后,女子蜷在角落任张老栓上药。当药杵捣碎三七时,她突然扑到药柜前,抓起个落灰的蛇纹陶罐紧紧抱住,眼泪大颗大颗砸在罐身上。

"这罐子……"张老栓皱眉,"姑娘认得?"

陶罐是他祖上传下来的,表面盘着条青蛇,蛇眼处缺了块釉彩。女子用指尖反复摩挲那个缺口,突然剧烈咳嗽起来,吐出的痰里混着血丝和……一片细小的蛇鳞。

七日后,女子能下炕走动了。

她不会说话,但识字,张老栓就裁了黄纸与她笔谈。得知她叫阿箬,今年十九,其余一概写"不记得"。有次张老栓试探着写"太守府",阿箬当场打翻油灯,火苗窜上房梁差点酿成大祸。

这日清晨,张老栓去后山收捕兽夹,发现夹子上困着只通体漆黑的狐狸。狐狸前爪血肉模糊,见他过来竟不躲,反而用尖牙叼住他裤脚往东边拽。

"怪事……"张老栓刚解开夹子,黑狐突然咬破他食指。血珠滴在铁夹上,竟"滋"地冒起青烟,铁锈褪去露出暗刻的蛇形花纹——与家中陶罐一模一样!

他飞奔回家,撞见阿箬跪在药柜前,正用指尖蘸着药汁在墙上画蛇。听见门响,她慌忙用袖子擦墙,却把蛇纹抹成了扭曲的血痕——她指甲缝里全是血。

"阿箬?"张老栓去扶她,却被她腕上突然发烫的红绳灼了手。

女子望着他流血的手指,突然露出极哀戚的表情,在染血的墙上写道:

「快逃」

此时院门"砰"地被踹开,王婆尖利的嗓音刺破晨雾:

"官差来拿人啦!老栓你捡的那个是太守府逃奴!"

木门被踹开的瞬间,阿箬像受惊的兔子般窜到药柜后。张老栓挡在她前面,看见三个衙役挎着腰刀闯进院子,领头的络腮胡手里晃着铁链,哗啦作响。

"张老栓是吧?"络腮胡一脚踢翻晾药的竹筛,"有人告你私藏逃奴,跟我们走一趟!"

王婆躲在官差身后,眼睛却直往屋里瞟:"老身亲眼所见,那丫头颈上有太守府的烙伤!"

张老栓攥紧采药镰:"官爷明鉴,这姑娘是老汉在山神庙救的,当时都快冻——"

"阿爹!"

一声凄厉的叫喊打断了他的话。张老栓猛地回头,只见阿箬扑到院中,竟口齿清晰地哭诉起来:"女儿终于找到您了!这老贼囚禁女儿月余,日日逼问蛇镯下落!"

她扯开衣领,露出颈侧狰狞的伤疤。阳光下一照,那疤痕竟隐约显出"永昌"二字——正是太守府的私印!

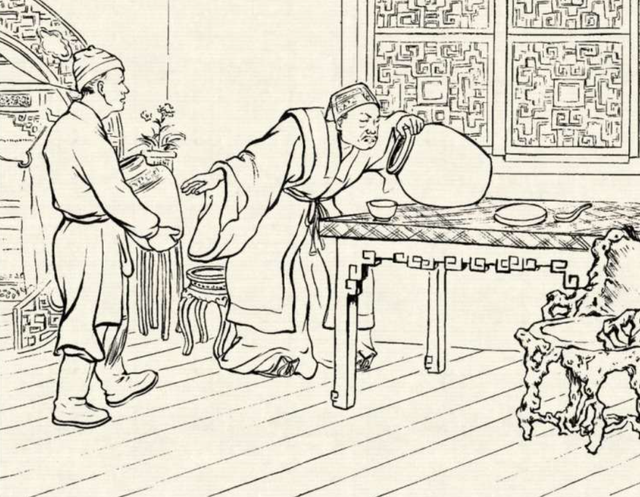

络腮胡一把推开张老栓:"搜!"

药碾翻倒,床褥撕裂。当矮个衙役抱起蛇纹陶罐时,阿箬突然尖叫:"就是那个!"

陶罐被砸碎在院中,泥土里露出半截青玉镯子。阿箬从怀中掏出另半截,两段断镯严丝合缝地拼成一条衔尾蛇。

"永昌太守府祖传的蛇骨镯,"她举起玉镯,阳光穿透镯身,在地上投出扭曲的蛇影,"这老贼趁夜盗宝,还逼我吞下蛇蛊......"

张老栓如坠冰窟。他分明看见阿箬说话时,袖口滑落的腕上红绳正在蠕动——那根本不是绳子,而是一条极细的血色小蛇!

县衙地牢里,张老栓摸着石墙上陈年的血垢。月光从气窗漏进来,照出墙角几个歪扭的符号——竟和阿箬那日用血画的蛇纹一模一样。

"冤枉啊!"隔壁牢房的老囚犯突然大笑,"十年前有个药婆也这么喊,最后在刑架上现了原形......"

张老栓心头一跳:"什么原形?"

"嘶——"老囚犯突然发出蛇鸣般的吸气声,"她后背爬满青鳞,眼珠子变成竖瞳......"

话音未落,一团黑影从气窗窜入。那只黑狐叼着个布包落在张老栓面前,布包里裹着半块松烟墨,墨锭上刻着衔尾蛇图案。

黑狐用爪子推了推墨锭,又指向张老栓心口。他这才发现,自己胸前不知何时浮现出淡淡的蛇形纹路,正与墨锭图案交相呼应。

牢门外突然响起脚步声。黑狐炸开尾巴,在衙役推门瞬间化作黑烟消散。

"提审!"衙役甩着铁链,"太守大人亲自来了!"

公堂上,永昌太守端坐明镜高悬匾下。这是个面白无须的中年人,右手戴着枚蛇头扳指。阿箬跪在堂下,后背衣衫不知何时裂了道口子,露出皮肤上诡异的胎记——盘曲的青蛇纹身,蛇眼处缺了一鳞。

"大人明鉴,"张老栓重重叩首,"那陶罐是祖传之物,老汉根本不知有什么玉镯!"

太守抚着扳指冷笑:"那你可认得这个?"

师爷捧出个檀木匣,匣中竟是张老栓亡妻的牌位!牌位背面刻着细小的蛇形符文,与黑狐带来的松烟墨纹路如出一辙。

阿箬突然抽搐起来,喉咙里发出"咯咯"异响。在众人惊呼中,她后背的蛇纹胎记竟开始游动,鳞片剥落处渗出青黑色的血......

阿箬的尖叫声撕裂了公堂。

她跪伏在地上,后背衣衫寸寸崩裂,青黑色的蛇纹胎记竟如活物般蠕动,鳞片翻起处,皮肉下钻出数十条细如发丝的青色小蛇!

"按住她!"太守拍案而起,蛇头扳指泛起幽光。

衙役们刚扑上去就惨叫着后退——那些青蛇触之即化,变成粘稠的毒液腐蚀了他们的手掌。阿箬抬起头,瞳孔已变成细长的蛇瞳,嘴角裂到耳根,露出两排尖牙。

"十年了......"她的声音忽男忽女,"太守大人用我养蛊......该还债了......"

张老栓胸前的蛇纹突然灼烧般剧痛。黑狐不知何时蹲在房梁上,口中松烟墨坠地粉碎,墨灰凝成一条雾蛇扑向太守!

太守慌忙举起扳指抵挡,雾蛇却在半空拐弯,径直钻入阿箬天灵盖。她浑身痉挛,突然从口中呕出个血淋淋的玉珠——正是蛇骨镯缺失的蛇眼!

"原来如此......"张老栓福至心灵,一把抢过公案上的断镯。

当他的血滴在玉珠上时,整个县衙地动山摇。蛇骨镯爆发刺目青光,阿箬后背钻出的青蛇全被吸进镯中。太守的扳指"咔嚓"碎裂,一条三尺长的双头青蛇从他袖中窜出!

"我以巫医血脉,召蛇镯镇邪!"

张老栓高举玉镯,青光中浮现出亡妻虚影。她伸手抚过阿箬头顶,少女后背的蛇纹胎记片片剥落,露出原本雪白的肌肤。

双头青蛇在青光中灰飞烟灭。太守瘫坐在地,皮肤迅速干枯龟裂,转眼变成一具裹着官服的蛇蜕。

"这镯子不能留。"恢复神智的阿箬虚弱道,"它是古巫用蛇妖炼的,认主后要饮血百年......"

黎明时分,张老栓带着蛇骨镯来到村口古井。井沿上刻着的符咒与黑狐带来的松烟墨纹路一模一样。当第一缕阳光照到镯身时,他将其抛入井中。

井底传来"咚"的闷响,接着是女子幽幽的歌声——正是张老栓亡妻生前常哼的采药调。

黑狐蹲在井沿,突然开口人言:"她最后一魄镇在井里,如今圆满了。"说完化作青烟消散。

阿箬失去了所有记忆,被豆腐坊王婆收作养女。第二年春分,她路过古井时突然哼起陌生的歌谣,调子和井底传出来的一模一样。

张老栓的草药铺多了一块新匾,题着"守白堂"三字——他亡妻的名字里有个"白"字。有人看见他每月十五往井里倒半碗雄黄酒,酒液入井便腾起青烟,隐约凝成蛇形。

而永昌城新上任的太守,总在睡梦中听见蛇鳞摩擦声。师爷说,他枕席上常出现细小的青色蛇蜕。