【【前言】】

1941年的某一天,毛泽东与一行人前往青年食堂准备就餐。抵达时,警卫员留意到一个不寻常的景象:食堂用餐时间明明已过,但门口仍聚集着不少群众,这一情景立刻引起了他的注意。

毛主席步出车门,亲切地向群众挥手致意,这时,他注意到人群中站着一位身材修长的青年。

看那人面容紧绷,拿起木棒径直冲向主席。在这千钧一发之际,一旁的警卫员迅速侧身,伸出右手臂将木棒有力阻挡。

那天究竟发生了什么?是哪位警卫员挽救了毛主席?在历史的某个瞬间,一个关键事件悄然发生,让人不禁好奇:那天到底是怎么回事?而在这场事件中,那位英勇无畏、挺身而出的警卫员,究竟是谁?我们追寻着那段历史的足迹,试图还原那个紧张而关键的时刻。当危险悄然降临,是谁站在了毛主席的身边,用坚定的身影和果敢的行动,为他筑起了一道生命的防线?这位警卫员,他或许并不为众人所熟知,但在那一刻,他用自己的勇气和忠诚,书写了一段不朽的传奇。他没有豪言壮语,也没有惊天动地的举动,只是默默地履行着自己的职责,用血肉之躯捍卫了领袖的安全。他的故事,或许没有华丽的辞藻来修饰,但他的精神,却如同璀璨的星辰,永远闪耀在历史的天空中。他让我们明白,真正的英雄,不在于拥有多少光环和荣誉,而在于那份在关键时刻挺身而出的勇气和担当。所以,当我们再次回望那段历史,不妨记住这位警卫员的名字,记住他那份默默无闻却又无比伟大的付出。他用自己的行动,诠释了什么是忠诚,什么是勇敢,什么是真正的英雄。

【毛主席的忠诚卫士】

蒋泽民,于1913年在辽宁黑山县呱呱坠地。自小便生活在拮据的环境中,那份生活的重担,对他来说,重如泰山,让人喘不过气。他的家庭条件十分艰苦,经济的压力像一座无法逾越的大山,时刻压在他的心头。尽管前路艰难,但他从未放弃过对生活的希望,始终坚韧地前行。

自幼年起,他便饱尝人间艰辛,早早地踏入社会自食其力。他曾在地主家放养猪群,也做过长工,肩扛沉重的劳务,日子过得极为不易。在那段时光里,他不仅需承受繁重的劳作,还时常遭受欺凌。

蒋泽民遭遇了命运的严苛考验,但他从未低头。当抗日战争的烽火燃起,他内心深处的爱国情怀瞬间被唤醒。

他深知作为华夏儿女,肩上扛着为国家自主、民族自由贡献力量的重任。他认为,这是自己不可推卸的使命。为了国家的尊严与民族的未来,他立志要尽己所能,贡献力量。

1931年秋季的9月,他毅然决然地加入了抗日义勇军的行列,在辽西的广阔战场上,他冲锋在前,毫不退缩,坚定地抵挡着敌人的步步紧逼。

他投身于东北抗日联军的行列,多次挫败敌军,保卫了家乡的安全,赢得了众人的一致赞誉,认为他无比英勇。在战场上,他冲锋陷阵,屡建奇功,让敌人闻风丧胆。他的英勇事迹在家乡广为流传,激励着更多人为了守护这片土地而奋起抗争。

岁月悠悠,蒋泽民的能力逐渐获得了上级的肯定。1935年,他踏上了前往苏联的旅程,去那里进一步深造与学习。

1938年,完成学业的蒋泽民归国后,其才华得到了充分展现的机会。不久,他被分配至延安执行任务,担任了毛主席的安保助手。

1941年,国共两党携手建立了抗日民族统一战线,共同抵御外敌。但不幸的是,国民党内部出现了分裂的声音,一些人试图通过制造矛盾与冲突,来破坏这一来之不易的合作局面。

提及绥德地区,当时的专员何绍南,是个坚决反对共产党的顽固分子。他的种种行为对八路军边区造成了严重损害,引发了广泛的愤怒情绪。

毛泽东感到十分不满,于是向蒋介石发送了一份电报,提议将何绍南进行岗位调整。

尽管蒋介石时常有挑起争端、反对共产党的举动,但在当时的复杂背景下,他并未敢与毛主席彻底决裂。因此,他采取了一个策略,那就是将这位“棘手的人物”调离原岗位。

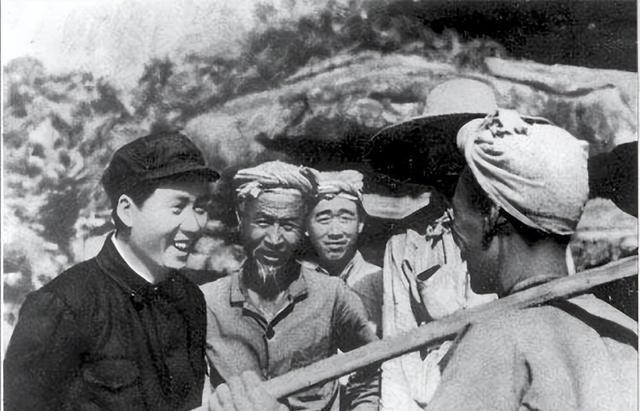

九月中旬时分,一位国民党副专员偶经延安,被这片土地深深牵引,决定驻足数日,欲一探究竟,共产党究竟拥有何种魔力,能吸引人心。他漫步在延安的街头巷尾,每一处都透着别样的气息。百姓脸上洋溢的笑容,那种对生活充满希望的热情,让他感到好奇。这里没有他想象中的压抑与沉闷,反而充满了生机与活力。他走进村落,与村民们交谈,听他们讲述共产党如何带领他们改善生活,如何让他们有了盼头。他参观了学校,看到孩子们在简陋的条件下依然刻苦学习,眼中闪烁着对未来的憧憬。这一切,都让他感到震撼。几天的时间里,他深入了解了共产党的理念与行动,看到了共产党与人民群众之间的紧密联系。他开始明白,为何这片土地能如此吸引人,为何人们愿意跟随共产党的步伐,共同前行。离开延安时,他的心中充满了感慨。他意识到,真正的力量不在于权势与财富,而在于人心。共产党正是凭借这份对人民的深情厚谊,才赢得了广泛的拥护与支持。而他,也被这份力量所感染,对共产党有了全新的认识。

近日,他内心经历了深刻的变革。那片曾经荒芜的土地,现在焕发了勃勃生机;民众热情洋溢,纷纷对共产党赞不绝口。

他对中国共产党所取得的成就深感震撼,于是向延安递交了请求,希望能有机会面见毛泽东主席并进行对话。

得知这个消息,毛主席心中颇为欢喜。特别是当深入了解那位国民党副专员的情况,发现他在民众中享有极佳的声誉后,他对这位副专员的兴趣愈发浓厚。

因此,我向蒋泽民提议,务必妥善款待这位抗日英雄专员。

【食堂用餐出意外】

上午时分,接近十一点,毛泽东抵达了国民党副专员的居所。副专员一见毛泽东亲临,内心的激动之情难以言表。

他迅速起身,面带真挚笑容,大步流星地向毛主席迎去,紧紧握住主席的手,诚挚表达对主席到来的欢迎。

副专员恭敬地引领毛主席入座,毛主席面带笑容,亲切地对副专员表达了对他到访延安的热烈欢迎。随后,两人自然而然地展开了轻松愉快的交谈。

毛泽东对那位副专员说道,在国家遭受灾难、仇恨蔓延的时刻,我们应当搁置党派间的分歧,团结一致,共同抵御外来侵略。此刻绝不能再有内部争斗,更不能将共产党视为对立面。

这番言语深深触动了副专员的内心,他连连颔首以示赞同,并郑重承诺,回到绥德后定当全力以赴投入抗日工作,尽心尽责完成自己的使命。

随后,副专员就抗日战略与具体策略的相关事宜向毛主席提出了咨询。毛主席对这位在抗日工作中倾注心血的专员表达了高度的赞赏,并耐心详尽地回应了他的每一个疑问。

毛泽东主席的渊博知识和独到见解深深震撼了副专员,他不断发出赞叹,内心充满了对主席的崇敬之情。在与毛主席的交流中,副专员被其广泛的知识面和深刻的洞察力所折服。每一个话题,毛主席都能引经据典,旁征博引,展现出非凡的智慧和见识。这让副专员不禁连连感慨,对毛主席的敬佩之情油然而生。副专员深知,自己所见所闻只是毛主席广博学识的冰山一角。他感叹于毛主席对于各种问题的深刻见解,这些见解往往能直击要害,让人豁然开朗。这样的交流体验,让副专员对毛主席的敬佩之情更加深厚。在接下来的日子里,副专员时常回想起与毛主席的对话,每一次回想都让他心生敬意。他深知,自己能够有幸与这样一位伟大的领袖交流,是何等的荣幸和幸运。这份敬佩之情,将永远铭刻在他的心中。

时光匆匆流逝,转眼间已至正午时分,副专员仍意犹未尽之时,毛主席诚邀他前往延安大边沟的青年餐厅共进午餐。

毛泽东等一行人前往食堂就餐,在接近目的地之际,警卫员蒋泽民迅速察觉到了食堂入口处的不同寻常。

他望见场地内人头攒动,观众密密麻麻,各个年龄段的人都汇聚于此。旁边站着五六位安保人员,正努力维持现场秩序,但人群的热烈氛围并未因此减弱分毫。

这一幕让蒋泽民不禁皱起了眉头,内心升起一股不安。按理说,用餐时间早已结束,食堂外不应还聚集着这么多人迟迟不肯离去。

他们的目光炽热,充满期盼,仿佛正静候某个关键时刻或尊贵嘉宾的到来。

蒋泽民脑海中迅速闪过一个念头,难道有人早已洞悉了毛主席的行程安排,意图借此机会制造混乱或是从事不法之举?

蒋泽民心中猛地一紧,感到此事非同小可,隐隐觉得其中必有蹊跷。

他细心观察着四周的情形,试图捕捉到任何不寻常或潜在风险的蛛丝马迹。他深知,即便是最微小的疏忽,也可能带来无法弥补的后果。

此时,他思绪迅速流转,心中暗自揣摩,这些人究竟如何得知毛主席会选择此刻前来食堂用餐?是内部信息不慎外泄,还是有人刻意散布出去的?

车辆缓缓驶近食堂,距离仅剩数米之际,蒋泽民示意司机将车停下。他步出车门,神态平静,只是微微侧首,低声向一旁的警卫询问当前的情况。

蒋泽民面前,警卫人员开口说道:

众人纷纷传言,今天中午会有位高层领导光临此地用餐,他们私下揣测,这位领导说不定就是毛主席。

大家都满怀热情,迫切渴望能见到毛主席。因此,他们早早就从家中出发,只为能亲眼目睹伟大领袖的风采。尽管我们尝试劝说他们稍作等待,但这份热忱实在难以阻挡,谁也无法说服他们离去。

蒋泽民听闻后,微微颔首,心中了然群众那份深沉的热爱与支持。在人民心中,毛主席是无可替代的领袖,是众人敬仰并愿意紧紧跟随的标杆。

这份情感纯净而深刻,不含一丝杂质。这时,蒋泽民心中的忧虑稍减,他随即转身,快步走向毛主席的车辆旁,准备迎接众人的到来。

车门缓缓启开,露出了毛主席的身影,映入了众人的眼帘。他面带微笑,向四周的群众亲切地摆动着手臂致意。

众人一见,竟是主席本人,心中的激动难以言表,纷纷高声欢呼,急切地想要靠近主席身边。

蒋泽民丝毫不敢掉以轻心,他深知群众的情绪需被体谅,但在这份高涨的热情背后,隐藏着难以预估的风险。

他目光如炬,逐一审视着在场的每个人,试图从他们的举止中捕捉到任何可能的微妙线索。他细致地观察,不放过任何一个细节,希望从人们的行为模式里,挖掘出隐藏的信息。每个人的一举一动,都逃不过他那双敏锐的眼睛。他就像一位侦探,用心搜寻着那些不易察觉的蛛丝马迹,努力拼凑出事情的真相。在这个过程中,他保持着高度的专注,不让任何外界干扰影响自己的判断。他深知,有时候,一个微小的动作或表情,就可能成为解开谜团的关键。因此,他不敢有丝毫的懈怠,全神贯注地投入到这场无声的“侦查”中。就这样,他默默地观察着,思考着,努力从人们的日常行为中,发现那些可能被人忽视的重要信息。他的这份执着和认真,让人不禁为他的洞察力所折服。

突然,他的视线定格在一位清瘦的青年身上。这位青年看上去约莫二十岁出头,衣着朴素,甚至有些寒酸,但他的面容却异常洁净,与当地其他青年的形象截然不同。

民众簇拥在毛主席周围,纷纷伸出双手,欢呼声此起彼伏,而这位年轻人的举动却独树一帜。

他双手背在身后,似乎紧紧握着某样物品。待蒋泽民终于将视线聚焦,心头猛地一紧——那赫然是一根长约一米的木棍!

【特务刺杀,蒋泽民以臂挡下】

在这个拥挤的场所,即便是微不足道的摩擦,也可能如同在静水湖面掷下一颗石子,激起一连串难以预见的涟漪,带来不必要的困扰。

蒋泽民轻手轻脚地加速迈向主席,确保自己能即刻守护在主席身边,为其安全保驾护航。

此刻,毛泽东一行人已抵达食堂的入口处。正当他准备迈入门槛之际,那位青年果然手持木棍,迅速穿梭过人群,径直冲向最前方,毫不迟疑地扬起木棍,目标直指毛泽东的后脑。

在这个千钧一发之际,情况异常紧迫,蒋泽民根本没有片刻犹豫。凭借多年的经验和直觉,他迅速作出反应,身体微微一侧,用右臂硬生生挡下了那足以致命的一击。

木棒与蒋泽民的右臂发生了碰撞,发出一声沉重的“砰”。这突如其来的力量让蒋泽民的右臂瞬间被剧痛包围,他的身体摇晃了一下,仿佛要被这股力量掀翻。但他迅速调整呼吸,紧紧咬合牙关,凭借着顽强的意志,硬是挺直了身子,稳稳地站在原地。

那位年轻人完全没有预料到,会有人如此勇敢地站出来阻挡他的去路。他愣了一下,随后变得更加凶猛地挥舞着手中的木棍,意图再次发起攻击。

蒋泽民迅速伸出左手,一把攥住了木棒。紧接着,他右脚用力蹬出,精准地将那名青年踹倒在地,彻底打断了对方的攻势。

倒地后的特务迅速翻身而起,显然,他具备一定的训练基础,身手不凡。站起后,他再次向蒋泽民猛冲而去。

此次事件发生时,警卫班的成员即刻赶到了事发地点。士兵冯永贵果断出手,用力一脚踹向他的腹部,使他踉跄着倒退了很远的距离。

另外两位士兵迅速冲上前,将他牢牢压制在地面上。他们的行动迅速且精准,使他毫无反抗之力。

那位年轻人被控制后,依旧试图挣脱束缚。众人迅速采取行动,用物品塞住了他的嘴,以防他发出声响。

随后,他们迅速而果断地将他牢牢绑住,安置进了一辆车内。车辆随即启动,径直将这个间谍送往边区安全部门,以便进行后续的处理。

蒋泽民和他的警卫队伍迅速采取行动,化解了一场潜在的危机,确保了前行中的副专员安然无恙。随后,毛主席一行人也平安抵达了预定的用餐地点。

周围的民众在短暂的愣怔之后,纷纷向那名特务投去愤怒的目光,异口同声地高呼:“教训他!让他付出代价!”

在确保毛泽东一行人安然无恙后,蒋泽民心中的大石终于落地。他缓缓靠向椅背,汗水不断自额头滑落,宛如连绵不绝的细雨,浸湿了他的衣领。

他低头望了望自己的右臂,整条手臂异常肿胀。然而,他紧紧闭着嘴唇,硬是一声不响。

毛泽东主席察觉到蒋泽民神色有异,目光中流露出一丝关怀,投向了他。蒋泽民连忙咬紧牙关,硬挤出一抹微笑,生怕主席为他分心。整个宴会期间,蒋泽民就这样默默地承受着,没有发出一丝声响。

【结语】

1988年,这位曾在战场上表现出非凡勇气,为国家赢得无数荣耀的英雄,终于放下了身上的重担,步入了晚年岁月。多年的征战岁月,他始终坚守前线,用血肉之躯捍卫着国家的尊严与安全。每一次战斗,他都冲锋在前,毫不退缩,用实际行动诠释着忠诚与担当。如今,那些烽火连天的日子已经远去,他也可以安享晚年了。步入暮年,他依然保持着军人的坚韧与自律,但更多的是享受与家人团聚的温馨时光。每天清晨,他都会在院子里散步,呼吸着新鲜的空气,感受着生活的宁静与美好。偶尔,他也会回忆起曾经的战斗岁月,但更多的是以一种平和的心态去看待那段经历。晚年的他,虽然不再身披战甲,但那份为国家、为人民奉献的精神却永远镌刻在他的心中。他用自己的行动,为后人树立了一个光辉的榜样,让人们永远铭记那段峥嵘岁月,以及那些为国家默默付出的英雄们。

回顾蒋泽民的一生轨迹,他由一名青涩的战士起步,逐步磨砺成坚定的指挥者,最终步入了享有正军级待遇的退休干部行列。每一步成长,他都走得稳健而有力。年轻时,蒋泽民以战士的身份踏入军旅,带着满腔热血与憧憬。随着时间的推移,他在历练中不断成长,那份稚嫩逐渐被坚毅所取代。在军营里,他经历了无数次的挑战与磨砺,逐渐展现出卓越的指挥才能。岁月流转,蒋泽民凭借着自己的努力和才华,一步步攀升至指挥员的岗位。在这里,他更是将自己的智慧与勇气发挥得淋漓尽致,为部队的建设和发展贡献了自己的力量。最终,当他卸下军装,步入退休生活时,已经拥有了正军级的待遇。这一路上,他走得并不容易,但每一步都走得坚定而扎实。他的一生,是奋斗与成长的一生,是不断追求卓越的一生。蒋泽民的故事,激励着无数后来者勇往直前,不断追寻自己的梦想与目标。他的经历告诉我们:只要脚踏实地,坚持不懈,就一定能够走出一条属于自己的精彩人生之路。

他赢得了众多荣誉,缔造了无数辉煌成就,同时也经历了重重困难,倾注了毕生心血。能够享有正军级的待遇,这无疑是对他毕生奉献的高度认可与赞誉。