本文依据权威资料编纂,内容准确可靠,详细出处请参阅文末所列参考文献。

1661年,郑成功收复台湾,终结荷兰殖民统治。随后,郑经继承父志,成为台湾新领袖。

康熙帝即位后,清政府欲以和平方式将台湾划归中央直辖,但屡遭郑经拒绝与对抗。

郑经坚持独立与清朝统一需求矛盾加剧,康熙最终决定诉诸武力,这一抉择深刻改变了台湾的命运。

【郑氏权力更替】

1661年,郑成功击败荷兰在台湾的殖民统治后逝世,遗留下刚收复的领土与尚未稳固的政权。

荷兰殖民者统治台湾近四十年,对岛上政治体制、经济发展及文化传承产生了深远影响。

郑成功驱逐荷兰人后,未制定明确继承方案,其逝世后,郑氏家族内部出现权力空缺,引发家族成员间的斗争。

郑经乃郑成功之子,本为当然继承人,然其父骤逝,随即引发郑氏家族内部对继承权的激烈争议。

郑泰及郑成功其他家族成员向郑经的领导力发起挑战。

1662年,家族分裂加剧,郑泰因政变与内斗频仍,被郑经逐步边缘化,最终失去权力中心地位。

郑经在权力斗争中稳固地位,自封东宁国王,彰显其独立之志。

郑氏家族内斗之际,清朝刚结束明朝战争。康熙帝继位后,肩负起了统一中国的重任。

清朝政府始终希望和平将台湾纳入中央直辖,以避免战火重燃。

康熙初年,内部反抗力量犹存,他仍遣使与郑经和谈,提出和平统一条件:郑经需削发登岸归顺,清朝将予以厚禄封赏。

然而,郑经并未接受清朝的招抚。

他迎清朝使者时施拖延之计,表面谈判,实则加强军事防御,并增进海外联系,以求获取更多国际援助。

郑经拒绝归顺削发要求,坚持仅以臣子身份向清朝纳贡,同时谋求相对独立地位。

1663年,郑经为巩固统治地位,决定处决郑泰,此举加剧了郑氏集团在对外交往中的孤立状态。

清朝使者屡尝与郑经谈判求和,却均未能达成协议,和解努力相继挫败。

1664年,郑经在台湾的独立倾向加剧,他公然自封国王,并将台湾国号改为“东宁”,此举等同于宣布与大陆的关系断绝。

清朝察觉郑经独立意图后,增强招抚力度,以更优厚条件图谋收复台湾,包括赐予官职、奖金等激励措施。

【“东宁”孤立】

郑经毅然自立为“东宁国王”,宣告台湾独立,此举标志着台湾与大陆的关系迈入了一个崭新阶段。

清朝因郑经的挑战,需重新审视其对台政策。

1675年,郑经强化统治,废除对明朝遗老礼遇,此举表明其政权已与明朝完全脱离,逐步确立为一个独立的政治实体。

他命令部下上奏时自称“臣”,此举意在表明自己乃独立国家之王。

清朝此时的主要问题转为内陆的三藩之乱,吴三桂等人发动的叛乱对清朝统治稳定构成了严重威胁。

清朝因应付三藩叛乱,需投入更多精力和资源,导致对台湾的控制与回收变得相对不那么紧急。

郑经借此机遇,强化了台湾的军事与经济基础,促使东宁政权在地区的影响力得以显著提升。

清朝平定内陆叛乱之际,郑经持续图谋对大陆施加影响。

他着力拓展海外贸易,尤其是与日本及东南亚的联系,此举强化了东宁经济,并确保了军事物资的必要供给。

郑经此间尝试外交途径获取国际承认与支持,旨在强化其政权合法性及独立性。

1675年,郑经深化对清朝的挑战,宣称台湾在名称与行政上全面“独立”,并将国号改为“广南国”,完全切断了与大陆的官方往来。

清朝视此为重大威胁,康熙帝认定其既挑衅清朝,又严重危及中华统一。

1675年,为应对郑经的挑衅,清朝再行和平招抚之策,派孔元章渡海至台湾,意图通过谈判化解双方矛盾。

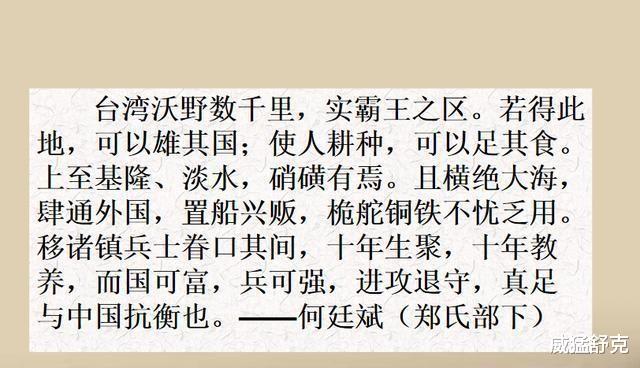

郑经坚决回应,拒绝所有要求,并在回信中强调台湾独立性及自给能力,表明无需大陆支持即可自立。

此轮谈判无果,郑经的答复令清朝再度陷入需采取强硬措施的境地。

康熙帝随后下令缩减福建水师,焚毁战船,旨在节约开支并暗示将对郑氏减少军事压力,倾向于以和平手段解决争端。

同时,福建防御力量的削弱,无形中为郑经提供了更多自主权与操作空间。

【郑经挑衅】

1675至1680年间,郑经的挑衅行为愈发显著,其在台湾建立的独立政权也日渐巩固。

此时,清朝已平定内陆三藩之乱,康熙帝再次关注台湾问题,决心消除这一分裂隐患。

1675年后,郑经借三藩之乱之机,图以军事手段扩大在大陆的影响力。

郑经宣称支持三藩起义,意图借此反击清朝,随后在福建沿海实施了一系列军事行动。

康熙帝1678年迅速行动,重组并加强福建防御。他任命姚启圣为福建总督,令其采取强硬措施,对抗郑氏军队的军事行动。

姚启圣重组福建沿海军事布局,强化沿海城市防御,同时着手制定反攻策略。

1678年,康熙帝下令,福建与广东沿海清军对郑氏势力展开一系列军事行动。

清军多次交锋后逐步击退郑军,最终郑经部队被迫从大陆撤退,返回台湾。

1680年,康熙帝推进大规模军事行动,旨在根除郑氏于福建沿海的势力。

此间,清朝既在军事上向郑氏施压,亦尝试通过谈判寻求解决之道。

康熙帝屡遣使至台湾,向郑经提和平方案,要求称臣纳贡并保留自治,但须放弃独立政权。尽管提出多次,郑经均未接受。

郑经回应强硬,拒不接受清朝统治,坚持要求完全独立。

【台湾归清】

1683年,清朝启动对郑氏台湾的最终军事行动,施琅被任命为水师提督,负责指挥收复台湾。

施琅拥有丰富的海战经验,并熟知台湾地理及郑氏防御部署,其上任增强了清朝对统一台湾军事计划的信心。

1683年夏,施琅率数万精兵水师从福建启航,直向台湾。舰队装备先进,士气旺盛,彰显了清朝收复台湾的坚定意志。

施琅实施精密战术布局,准确攻击郑氏在台湾的核心军事据点。

9月初,清军在澎湖列岛与郑军展开关键海战。施琅部队凭借压倒性优势获胜,显著削弱了郑氏在台湾的军力。

郑经部队此战损失重大,已无力再次组织有效抵抗。

随后,施琅乘胜追击,直捣台湾岛。郑氏防御力大减,清军攻势猛烈,致其部队抵抗迅速瓦解。

10月8日,施琅带领清军成功登岸台湾,台守军数日即宣告投降。随后,施琅主持接收仪式,台湾正式归入清朝版图。

1684年,清朝设立台湾府,并将台湾划分为台湾县、凤山县、诸罗县等区域,此举标志着台湾被完全纳入清朝版图。

康熙帝治下,清朝军事上控制台湾,同时政治上与文化上也开启了深度融合进程。

康熙帝展现政治智慧,妥善处理台湾问题,成功将其由分裂隐患转为清朝重要省份。

胡培欣于2023年在贵州师范大学研究了清朝统一台湾的战略,撰写了相关论文,深入探讨了清朝在实现台湾统一过程中的战略部署与实施。

刘文鹏与彭学敬在《秘书工作》2022年第11期上发表文章《清代平定台湾始末》,探讨了清代平定台湾的相关历史事件,页码范围为59至62页。