在淮海战役前夕,粟裕敢于直言进谏的事迹广为人知,这不仅展现了粟裕坚持原则的品格,也反映了毛主席善于采纳意见的胸襟。

一年前,陈赓就曾直言不讳地向毛主席提出过不同意见,指出其决策存在不足之处。令人意外的是,毛主席不仅没有生气,反而认可了陈赓的观点。这种开明的态度体现了毛主席作为领导者的胸襟。陈赓敢于直谏的行为,也展现了他对党和国家的忠诚。这种上下级之间坦诚交流的作风,值得我们学习和借鉴。

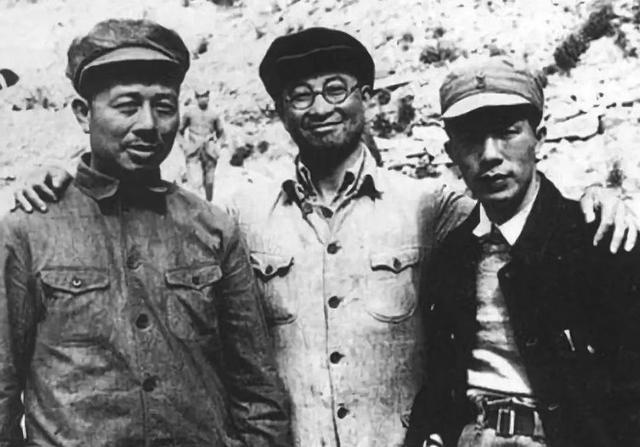

1947年6月,中共中央紧急召见陈赓前往陕北参加重要会议。会议的核心任务是部署陈赓率领部队渡过黄河,与彭德怀协同作战,共同守卫陕甘宁边区。这一战略决策旨在增强边区防御力量,确保根据地安全。

蒋介石集中兵力猛攻陕北,胡宗南率数十万大军从四面围剿,阎锡山的部队也在不断逼近。彭德怀指挥的几万兵力面对如此强大的敌军,实在难以抵挡。形势危急,中央机关被迫撤离延安,在陕北地区进行游击作战。

鉴于当时形势,中央决定将陈赓的部队调往陕北。这一调动既能确保中央机关的安全,同时也可协助彭德怀在西北地区的军事行动。这样的部署既能加强中央的防卫力量,又能有效支援西北战场的作战需求,可谓一举两得。

然而,陈赓的看法与此截然相反。

他认为,当前局势正逐渐朝对我方有利的方向发展。刘邓部队深入大别山,犹如在敌人心腹处插了一把尖刀;陈粟部队进军鲁西南,等于在敌军左侧再添一刀;若陈赓率部挺进豫西,就能在右侧完成最后一击。这三路攻势一旦形成,将对国民党造成致命打击。

陈赓认为,与其前往陕北,不如带领部队向豫西进发。这样不仅能向东协助刘邓的部队,还能向西支援彭德怀的军队,同时还能有效牵制大量敌军,其战略价值远超前往陕北。

在这次会议中,大家基本上达成了共识,都认为陈赓应该渡过黄河西进。面对这种集体意见,陈赓虽然心里可能有所保留,但也没有直接提出反对,而是选择了保持沉默,没有明确表达自己的立场。

毛主席特意设宴款待陈赓,主要出于两个目的。首先,是为陈赓即将启程践行;其次,毛主席希望借此机会深入了解陈赓的真实想法,因为陈赓在之前的会议上发言不多,这让毛主席感到有些不安,想通过这次私下交流摸清陈赓的态度。

陈赓在几杯酒下肚后,突然起身对主席直言不讳:“主席,我得说,你让我西渡黄河的决定,不太明智!”

周恩来听到这番话,顿时怔住了,赶紧拽住陈赓,问他是不是喝醉了。

毛主席并未介怀,转而询问陈赓:“你谈谈看,为啥觉得不够明智?”

陈赓借着酒意,直言不讳道:"你派刘邓大军进大别山,让陈粟大军攻鲁西南,这两步棋确实高明。这两支部队,南可威胁武汉,东能直逼南京,像两把尖刀直插蒋介石的要害,我真心佩服。不过,全国战局是一盘大棋,对我这颗小棋子,你的安排似乎不太合适……"

周恩来用眼神暗示陈赓,然而毛泽东示意他不要打断,坚持让陈赓继续表达自己的观点。

陈赓接着说道:“主席,让我去黄河西边守陕甘宁不太合适。不如让我南下过黄河,在前线冲锋陷阵,给敌人致命一击。至于陕甘宁的防守,完全可以就近安排。让我去那里,说实话,有点浪费人才了。”

毛主席猛地一拍桌子,语气严厉地说道:“陈赓,你这次被派过黄河,可不是为了护我毛泽东的安全!你们一个个都想着在中原战场上大展拳脚,痛快杀敌,可谁考虑过陕甘宁地区的兵力有多薄弱?你让我就近调兵,我能调谁?连你我都调不动!我知道你曾经救过蒋介石的命,难道这次你打算把我毛泽东直接送到蒋介石手里吗?简直是荒唐!”

陈赓感到十分意外,他从未见过毛泽东如此生气,赶紧回应道:“主席,这只是我个人的看法,既然中央已经做出决定,我一定全力支持并执行!”

毛泽东突然笑了起来,对陈赓说:“你刚才被我一句玩笑话吓得不轻!其实,咱们的想法是一致的,你和中央想到一块儿去了。”

周恩来随即对陈赓表示:“主席希望听到你的真实想法,其实中央已经调整了原先的安排。”

陈赓终于松了口气,随即带领部队迅速向豫西进军。在豫西地区,他的部队对国民党军队发起了猛烈攻势,彻底打乱了敌方的部署,成功实现了中央的全面战略目标。

这个故事与粟裕的经历极为相似,展现了前线指挥官坚守信念、勇于进言的精神,同时也凸显了毛主席虚心纳谏、胸怀宽广的品格。这种上下级之间的良性互动,正是共产党最终战胜国民党的重要因素之一。