【前言】

贺子珍知道毛主席走了,伤心得连哭了好几天,心情特别糟糕。那段时间,她在上海整天不停地给亲家打电话。电话里,她念叨着,说令华和娇娇其实不该搬出去的。

孔淑静,也就是李敏的小姑子,负责接听亲家那边打来的所有电话。

孔淑静每次都会细心地听别人说完,然后再把事儿一五一十地告诉给爸妈。毛主席走了,最难过的就是他的家里人。这时候,孔家和贺家就互相加油打气,给彼此一些安慰。

【长辈们都很看好孔令华和李敏的婚姻】

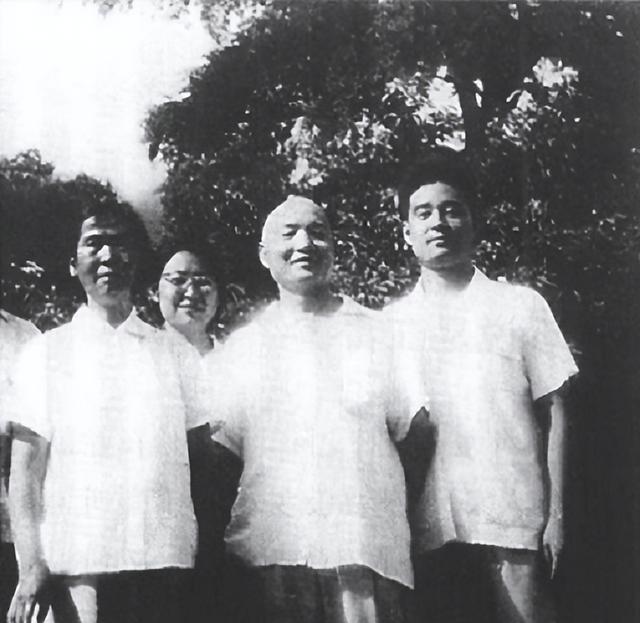

孔令华的老爸孔从洲,以前在杨虎城的队伍里当军官。他可是西安事变的大功臣。但事变后,孔家就被国民党反动派给抄了。没办法,孔令华的妈妈只能带着才1岁的孔令华逃回了老家,躲灾去了。

抗战结束后,蒋介石不管老百姓的死活,挑起了内战。这时候,躲在乡下的孔夫人带着两个孩子,只能想尽各种办法,一边找生活出路,一边还得躲着国民党特务的追捕。那段时间,孔夫人领着孩子们到处跑。在逃跑的过程中,懂事的孔令华帮妈妈一起照顾妹妹孔淑静。

那时候,因为三个人一起行动太引人注目,孔夫人就找人给孔令华找了份工作。那家店的老板可不是善茬,不光硬让孔令华天天给他们磨面,还得照顾老板的小儿子。稍微有点做得不对,孔令华就得挨顿揍。

不久后,孔令华就被安排去了石门市的荣臻学校上学。后来,这所学校搬到了北京,还改了名,叫“八一学校”。那时候,孔从洲正在前线打仗,没能和儿子见上一面。

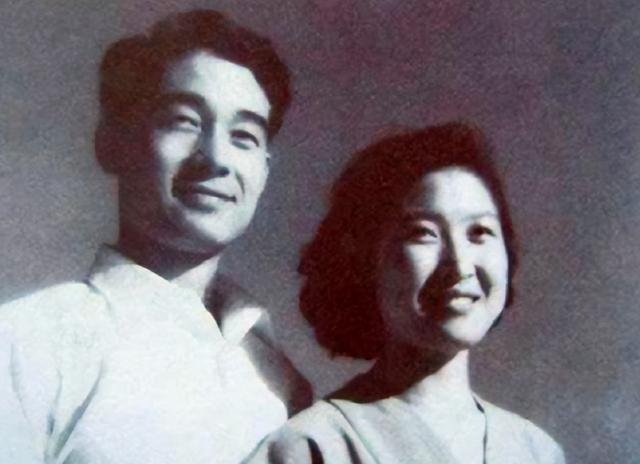

在“八一学校”念书的学生们,他们的爸妈大多是干部或者烈士出身。李敏刚从苏联回来没多久,就被安排到了毛主席那儿。因为主席工作特别忙,所以李敏很自然地就在“八一学校”上起了学。那时候,李敏的性格里带点苏联人的那种大方直爽,没过多久,她就和同班的孔令华成了好朋友。

上了初中后,孔令华和李敏还是经常联系。李敏的好朋友有次开玩笑说:“在学校里,大家到了青春期都男女有别,不怎么说话,可李敏就不一样,她觉得男生女生一起聊天、交流学习挺好的,能互相帮助。”

上了高中,孔令华和李敏就开始谈恋爱了。这事儿在李敏宿舍里传开了,女生们还给孔令华起了个昵称,叫他“孔夫子”。李敏对这段感情挺坦荡的,没瞒着谁,立马就跟她爸毛主席说了。

毛主席听完之后,很赞成闺女的想法,他说道:“孩子们的婚姻大事,就让他们自己做主吧。”接着,毛主席又问了问李敏,孔令华的父亲是哪位?李敏一时答不上来,赶紧跑去问孔令华了。

孔令华跟老爸相处的时间其实不长,但他对老爸那些事儿可是清清楚楚,了如指掌。那时候战乱不断,孔令华和老爸被迫分开。一直到1950年,孔从洲因为到北京开会次数多了,父子俩这才好不容易能多见几面。

孔令华一见到老爸,心里头那个乐呵,非得拉着老爸一块儿练字,还缠着他讲些历史故事。不过啊,孔从洲对孔令华那可是管教得严严实实的。记得孔令华上高中的那会儿,孔从洲送了他一块表。可没戴多久,有一次父子俩正聊着呢,一个排级干部进来要汇报事情,孔从洲二话不说,当场就让孔令华把手表送给了人家。

孔从洲是这样讲的:“他身为干部,工作需要这块表,而你目前还在学习阶段。表交给他,能派上更大的用场。”都说父亲是儿子最好的老师,孔从洲的这一举动,深深地刻在了儿子的心里。

孔令华处对象后,就跟爸妈说了,心里盼着能得到他们的祝福。孔从洲和孔夫人之前已经瞧过李敏的照片,他俩的想法跟毛主席一样。“孩子们的婚事,咱们就不多插手了,让他们自己做主吧。”

孔令华跟李敏分享了这个好消息后,李敏回应说,她妈贺子珍确实对这门亲事点了头,但心里头更希望她能先把高中念完再考虑结婚。这样,在没有家庭和孩子这些杂七杂八的事儿分心的情况下,能多学点东西。

于是,两边商量着把婚礼的日子挪到了1959年。

【孔令华和李敏婚后住在中南海,有时间就会探望双方长辈】

1959年夏天8月份,毛主席在庐山碰见了贺子珍。两人聊着聊着,就说到了李敏要结婚的事儿。贺子珍说:“我见过了小孔,觉得挺好的,挺满意。他们要是结婚,你点了头,我这边也没意见。”

会议一完事儿,毛主席立马就忙活着给孔令华和李敏办婚礼了。隔天,他把孔令华叫来,俩人一块儿商量要请哪些客人。到了8月29号,毛主席把亲家孔从洲请了过来,向参加婚礼的宾客们介绍:“这位是李敏的公公,也是孔令华的老爸,孔从洲同志。”

那时候,孔夫人因为身子骨不好,没能参加婚礼。贺子珍呢,因为二十多年后在庐山突然见到主席,心里头受了点儿冲击,病情变得更重了,也因此没能到场。这场婚礼是毛主席亲自主持的,他盼着新人们能互相学习,一起变得更好。

这天,毛主席参加了婚礼,高兴地喝了喜酒,还跟婚礼上的宾客们一起拍了照片,留了个纪念。

之后,孔夫人的身子骨渐渐好转,闺女陪着她就一块儿去了中南海,瞧瞧儿子和儿媳妇。一看他俩小日子过得挺美满,孔夫人心里头那个乐呵劲儿,别提多高兴了。

离开庐山后,贺子珍的身体状况变得更差了。那段时间,李敏和孔令华一块儿去探望了她。有了女儿和女婿在身边照顾,贺子珍的身体状况也渐渐地有了起色。

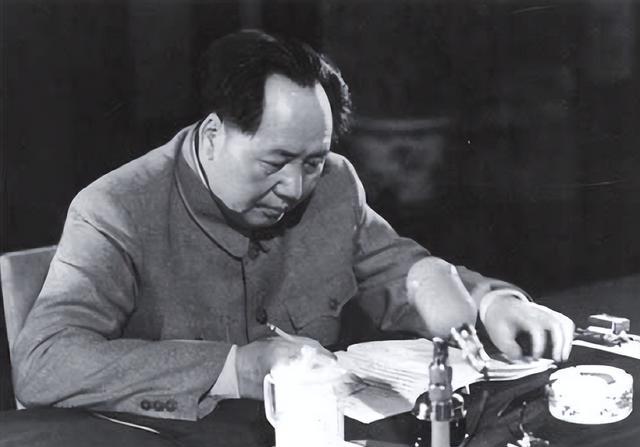

孔令华和李敏结婚后,就一直和毛主席同住。毛主席对孔令华很满意,晓得他爱钻研哲学啊、自然辩证法这些,所以经常拉着他一块儿聊这些话题。他俩相处得特别合得来,关系很好。

1960年,孔家迁居到了大连。那时候,孔令华和李敏就会从北京赶到大连,全家人聚在一起。在那个阶段,孔令华在学校里当上了学生会的老大,忙活着各种社会活动,再加上学业压力大,结果搞得自己神经衰弱了。

毛主席一听女婿病了,立马就给他写了封信。信一开头,他就亲切地称呼女婿为“华儿”。主席在信里让女婿别急,先好好养病,说以后有的是学习和工作的时间。他还叮嘱女婿,身体得锻炼好,等毕业了,才能更好地为国家出力。

孔令华看完后,拿给爸妈瞧了瞧。孔从洲和孔夫人一看,心里头也是乐开了花。

孔令华身体稍微恢复点后,就开始琢磨起以后的工作了。他在北京航空学院专攻航空材料,毕业时成绩优秀,原本打算去空军大展拳脚。但那会儿,学校看重他,想让他留下来当老师,还兼着支部书记的活儿。孔令华跟爸妈说了这事儿,孔从洲一听,就告诉他:“组织让你去哪儿,你就去哪儿,别挑三拣四的。”

孔令华高高兴兴地当上了老师,开始了教书育人的日子。那时候,他和李敏小两口过得美滋滋的,没多久,他们家又迎来了一件大喜事。

1962年秋天,毛主席听说李敏生了娃,当时他正在外面办事,立马就往医院赶。回到菊香书屋,还没进门呢,就听到小孩的哇哇大哭声。一进门,毛主席瞧见那白白胖胖的小家伙,立马咧开嘴,乐呵呵地笑了起来。

他朝李敏问道,小家伙的名字想好没?李敏回答,孔爸爸的意思是,想请您来给孩子赐个名。毛主席听了,笑着点头,说:“亲家公对我这么放心呐。”

今年是虎年,老一辈有个习惯,就是给新生的宝宝取名爱带上“虎”字。但李敏传达了公公的想法,说是不想跟大众用一样的,像“虎”、“彪”、“柳”、“松”这些字都太常见了,他希望能从像马、列、宁这样的伟人名字里找找灵感。

毛主席啥书都读,给娃起名这事儿对他来说轻松得很。他给两个闺女取的名字,就是从《论语》里来的,那句话说的是“君子说话少,做事快”。琢磨了一小会儿,他又给外孙定下了“继宁”这个名字,意思明摆着,一目了然。

毛主席特别宠爱这个外孙,他曾跟身边的人笑道:“我到了70岁,算是又升了一级官呢!”

孔令华和李敏有了孩子后,就直接把孩子交给了孔家帮忙带。那时候,他们俩都忙着工作和学习,确实抽不开身。

贺子珍心里头老惦记着见见这个外孙,她就给亲家打了个电话,说想瞅瞅孩子。可咋把孩子送过去呢?贺子珍琢磨着,别让工作人员送了,她心里不踏实。这么着,1963年年底,孔继宁的姑姑孔淑静就自己带着孩子,跑了一趟上海去看望贺子珍。

孔淑静头一回碰见贺子珍。孔淑静后来讲起这事儿:

贺子珍住在上海湖南路262号,这房子还是陈毅市长在位时分给她的。我来到贺子珍在上海的家,见到了这位在井冈山就名声在外的女将军。她对我特别热情,一个劲儿地要我带着她去逛逛上海的几个景点。

但是,孔淑静那时候工作挺忙的,没法多待,她周六晚上到上海,周日晚上就得急着回单位。毕竟那时候大家都在学雷锋,每个人对自己的要求都特别高。

贺子珍明白孔淑静想离开的心思,于是星期天晚上就赶紧拉着她去黄浦江边散了散步。就这么一会儿工夫,孔淑静就觉得贺子珍特别朴实、亲切。孔淑静还提到,贺子珍身边的工作人员都挺喜欢她,都亲切地管她叫姨妈呢。

孔继宁陪在身边,贺子珍心里头别提多高兴了。

【孔令华和李敏从中南海搬出来住,贺子珍抱怨孩子们的做法】

孔令华和李敏过得最滋润的日子,就是在中南海那会儿,毛主席以前的秘书是这么说的。

从中南海搬出去后,孔令华挑起了家里的大梁。搬家那会儿,毛主席心里挺舍不得闺女和女婿,但作为一个深明大义的老爸,他肯定不会想着把孩子们绑在身边不放。

贺子珍身体不太好,所以李敏常带着儿子回娘家,跟妈妈一起住。孔令华呢,整天忙着工作,一点时间都没有。就连孔令华的妹妹也说,很少见到哥哥嫂子,他们每次都是来也匆匆,去也匆匆。

头几年,李敏还能轻松地去看望她爸。但慢慢地,想见一面就得先打个招呼了。等到毛主席病情危重那会儿,是华国锋特地派人去保定,38军驻地那里,孔令华工作的地方,把李敏接了过来。等李敏赶到时,毛主席已经说不出话了,只是一个劲儿地流眼泪。

毛主席握着李敏的手,在空中比划了一个圆。听李敏的好朋友讲,这或许是他在想念贺子珍呢。毕竟,贺子珍的小昵称是桂圆嘛。

见过面没多久,毛主席就离世了。那时候,李敏、孔令华带着儿子继宁去守灵。在那些伤心透顶的日子里,孔家人在孔令华的屋里摆了祭奠的场地,以此来悼念毛主席。

贺子珍听到这个不幸的消息后,伤心地哭了好几天。她在家里布置了个简单的灵堂,亲自戴上黑纱,以此来怀念和哀悼毛主席。那段时间,贺子珍老给孔家打电话,说孩子们不该离开中南海,言语中满是埋怨。

贺子珍心情波动得厉害,所以李敏和孔令华在主席的丧事办完后,立刻赶往上海,陪在贺子珍身旁,生怕她承受不住这巨大的悲痛。一见面,贺子珍边抹泪边说:“你们的爸爸走了,走的时候连自己的孩子都不在身旁,他,真是太可怜了!”

1978年,孔从洲带着闺女孔淑静去了上海,参加一个追思会,还抽空探望了贺子珍,以及孔令华和李敏的小闺女孔东梅。那时候,贺子珍的身体和心情还是老样子,没啥大起色。她一直有个心愿,就是想去北京看看毛主席的遗容。嘿,这回机会可算是来了!

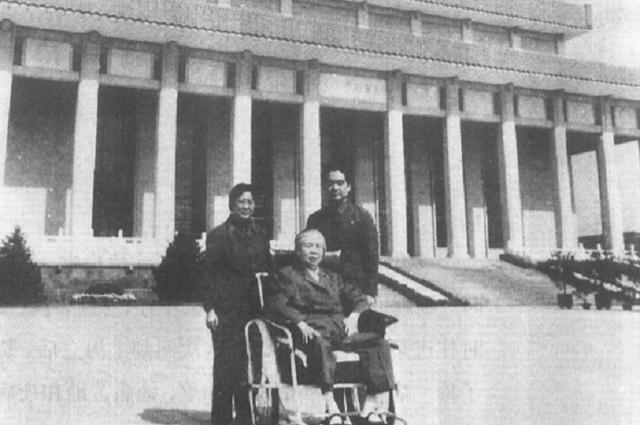

1979年秋天,大概9月中旬那会儿,孔从洲夫妇,还有李敏、孔令华、孔淑静,一块儿去机场接贺子珍。那天,贺子珍的老战友康克清、曾志她们也到机场来接她了。

之后,301医院的车直接把贺子珍接走了,医院给她安排了高干病房休息。301医院离孔家挺近的,所以孔令华和李敏经常过去陪着她,孔从洲和他夫人也不时会去看看她。

在医院里头,贺子珍心里头那个急啊,就想去毛主席纪念堂看看。那天,她闺女和女婿陪着一块儿去了,终于见到了毛主席的遗像。那一刻,她眼泪哗哗地流,就是舍不得走,站了好久好久。

贺子珍在北京301医院待了一年多时间。因为有女儿、女婿和亲家的细心照料,她的心情一直挺好的。贺子珍心里琢磨着,等病好了,还能继续为党做点贡献呢。

这年开头,孔从洲给邓小平写了封信,聊了聊贺子珍的情况。贺子珍啊,可是井冈山秋收起义那会儿唯一还在世的女英雄,孔从洲觉得,让她当个全国政协委员挺合适。那时候,孔从洲自己也是全国政协的常委呢。

邓小平看完信,立马就给了回复,同意贺子珍成为全国政协委员。那一年,除了贺子珍,还有缪云台、王光美也被选为了新委员。不久后,报纸上登出了贺子珍和她外孙女孔东梅的照片,大家这才知道,原来隐姓埋名好多年的贺子珍还在人世。这下子,好多人从各地写信来问贺子珍的情况,不少老朋友也打电话或者直接上门来看望她。

孔淑静回想起那段经历,她说道:

那时候,贺子珍在长征途中,可是豁出命去,用自己的身体帮宋任穷夫妇挡了敌人的子弹。现在,他们夫妻俩特地来看望贺子珍了。

贺子珍身体里那颗子弹,一直到她离开人世,都没能被拿出来。

1984年4月15号那天,孔令华正忙着照料躺在床上的病妻李敏。就在这时,中办的电话急匆匆地打了进来,说贺子珍情况不妙,已经危在旦夕。而且,他们还已经为李敏和孔令华一家安排好了飞往上海的机票,催着他们赶快出发。

李敏赶紧站起身,孔令华伸手扶了她一把,两人一块儿上了车,接着又搭乘飞机,直奔上海,一到地方就被直接带到了华东医院。有亲人在旁边守着,贺子珍竟然奇迹般地睁开了眼。烧退了,人也精神多了,她笑着打趣道:“你们是不是以为我不行了,全跑来了。”

大家伙儿都以为她的病情慢慢在好转呢。但谁也没想到,18号晚上病情突然就变重了,到了19号下午,贺子珍的心跳就停了。她走了,75岁。

贺子珍晚年过得挺美满的。身边有亲人陪伴,还见到了毛主席,这可算是完成了她心里头的一件大事,让她心愿得偿。