当战斗机遇上轰炸机:一场关于“空中猎豹”与“钢铁巨兽”的终极对话

一、铁翼撕裂的宿命对决2025年3月,中国军迷制作的歼-36徽章在互联网炸开——红龙携导弹直扑美国本土,背景是坠毁的B-21轰炸机。这枚充满火药味的徽章,恰似现代空战的隐喻:战斗机与轰炸机的百年博弈,从未像今天这般充满张力。一边是轻灵如猎豹的空中霸主,一边是厚重如泰坦的战争巨兽,它们的差异不仅是机翼下的武器,更是人类对制空权与毁灭权的双重执念。

1911年意大利飞行员加沃蒂从飞机上投下四颗手榴弹,人类首次意识到:天空也能成为杀戮战场。但直到第一次世界大战,飞机的军事分工才真正明确——轰炸机是投掷死亡的铁拳,战斗机是守护天空的利剑。

轰炸机:诞生于1914年的俄国“伊利亚·穆罗梅茨”,载弹量400公斤,航程540公里。它像移动的军火库,专为摧毁地面目标而生。如今的B-2幽灵轰炸机,能在万米高空投下16枚核弹,其威慑力堪比移动的核武库。

战斗机:1915年法国“莫拉纳-索尼埃”首次装上机枪,空战序幕由此拉开。现代如歼-20,推重比超1.2,能在一分钟内完成360度翻转,专为猎杀而生。

这种基因差异,在机身设计上体现得淋漓尽致:轰炸机如俄罗斯图-160,翼展55.7米,相当于五层楼高的钢铁巨兽;战斗机如美国F-22,翼展仅13.56米,宛若精钢锻造的匕首。

1944年柏林上空,德国飞行员汉斯·乌尔里希·鲁德尔驾驶斯图卡轰炸机俯冲时,被苏联雅克-3战斗机咬住尾翼。这场经典对决揭示了二者的战场逻辑:

轰炸机是战略棋盘上的“攻城锤”:一架B-52载弹31.5吨,相当于300辆卡车的火力总和。它的使命是摧毁桥梁、工厂、核设施,甚至用“地毯式轰炸”抹平整座城市。

战斗机是制空权的“守门人”:歼-20挂载的霹雳-15导弹射程200公里,能在敌机进入领空前完成狙杀。它的机动性有多恐怖?曾在演习中连续做出“眼镜蛇机动”“落叶飘”等动作,让雷达锁定失效。

但现代战争模糊了这条界限。我国的歼-36被西方质疑“究竟是战斗机还是轰炸机”,正因其融合了两种基因:三台WS-15发动机提供54吨推力,既能超音速巡航猎杀敌机,又能挂载8吨弹药执行对地打击。这种“跨界”恰似猛虎生出双翼——既保留了撕咬的野性,又掌握了俯冲的凌厉。

当美国B-21宣称“隐身突防”时,中国军迷用歼-36徽章回应:“你能做的我都能,你不能的我还能”。这场隔空叫板背后,是航空科技的两条进化路径:

轰炸机的“重剑无锋”:

B-2幽灵轰炸机的隐身涂层价值堪比等重黄金,其雷达反射面积仅0.1平方米,相当于一只海鸥。但为了载弹量与航程,它牺牲了速度——亚音速飞行的弱点,让歼-36的超音速导弹成为天敌。

战斗机的“唯快不破”:

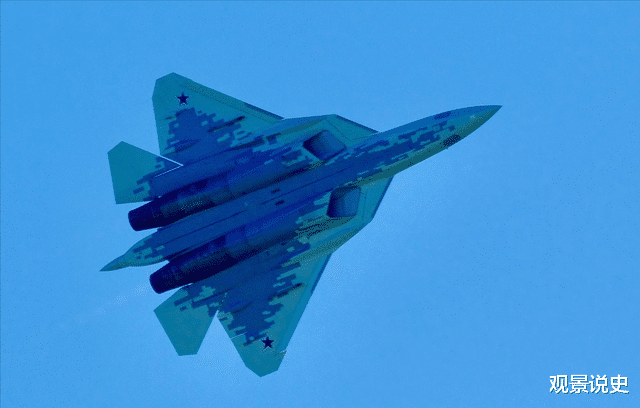

苏-57的“产品30”发动机喷口可360度偏转,让战机实现“原地掉头”。但这种极致机动性的代价是载弹量——F-22的内置弹舱仅能携带8枚导弹,而轰-6K可挂载6枚长剑-20巡航导弹。

科技的分野造就了战术的鸿沟:轰炸机依赖电子战系统与护航编队,像移动的空中堡垒;战斗机则追求“一击脱离”,如同古代骑兵的闪电突袭。

2025年珠海航展上,歼-36三发全开的画面震动世界。这款被称作“空中变形金刚”的战机,用3台WS-15发动机实现推重比1.2,既能以2.5马赫超音速拦截敌机,又能携带鹰击-21反舰导弹打击航母。它的出现,彻底颠覆了传统分类:

模糊的界限:美国六代机概念NGAD计划融合AI与无人僚机,既能空战又可指挥无人机群轰炸;俄罗斯米格-41甚至设想搭载激光武器,实现“空天一体战”。

残酷的博弈:当歼-36用霹雳-17导弹在400公里外狙杀B-21时,这场对决已无关机型类别,而是体系对抗的缩影——卫星、雷达、电子干扰机,共同编织成一张死亡巨网。

结语:铁翼之上的文明密码

站在成都歼-20生产线旁,工程师老张抚摸着机翼感叹:“战斗机是天空的诗人,轰炸机是大地的重锤。”这或许解释了人类对两者的执念:战斗机承载着对自由的渴望——如同希腊神话中的伊卡洛斯;轰炸机则烙印着权力的欲望——像北欧神话中的雷神之锤。

当歼-36与B-21的徽章在互联网隔空碰撞,我们看到的不仅是武器的较量,更是文明对力量与克制的永恒思辨。毕竟,再先进的战机也需回答一个古老命题:剑锋所指,究竟是守护家园,还是毁灭文明?