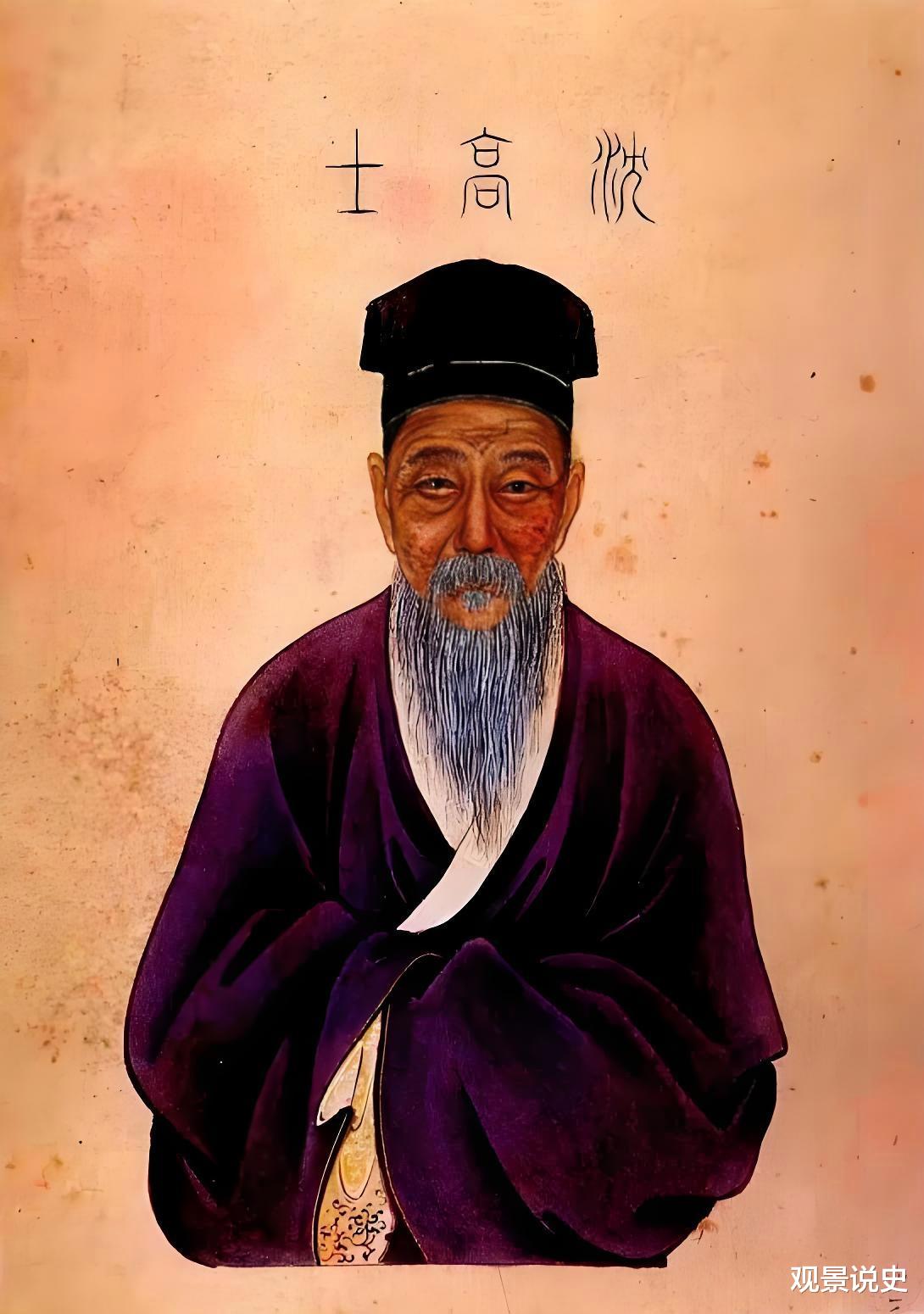

五百多年前的苏州乡下,总有个戴草帽的老头蹲在田埂上发呆。别人笑他“懒汉”,他却盯着稻穗傻笑:“你看这稻子弯腰的样子,像不像黄公望画的远山?”后来他成了“明朝画坛第一人”,但乡亲们还是喊他“沈呆子”。

沈周打小就是个“怪胎”。生在书香门第,祖父沈澄是苏州文坛“扛把子”,家里天天开诗会,王蒙、徐贲这些大画家喝着酒摔了杯子,蘸着残酒就在墙上画画。沈周缩在角落啃西瓜,眼睛却盯着墙上的墨痕,那些山山水水,比《三字经》有意思多了。

十五岁那年,他随手写了篇《凤凰台歌》,惊得知府大人直拍大腿:“这孩子是王勃转世啊!”可当知府要举荐他当官时,他溜到后院翻《周易》,铜钱一抛乐了:“卦说让我快跑!”第二天就躲进山里,气得老爹举着扫帚追出三里地:“祖宗的脸都让你丢尽了!”

其实沈家早有“祖传叛逆”。曾祖父靠倒插门重振家业,祖父放着京官不做回家开文艺沙龙。传到沈周这儿,干脆把“不当官”写进家训。他在诗里写:“我家门前五柳树,不种牡丹争富贵。”这话传到读书人耳朵里,简直比骂娘还难听。

二十八岁“躺平”的沈周,很快被现实扇了耳光。明朝的“粮长制”专坑土豪,官府收不上税就让他垫钱。有年发大水,他蹲在漏雨的茅屋里写借条,妻子默默摘下陪嫁的玉镯。后来他在《割稻》诗里写:“五男割稻冻栗股,稻芽渐向镰头吐”,字字都是汗珠子砸出来的疼。

但这位“破产公子”愣是把苦日子过成了诗。白天扛锄头下地,裤腿沾着泥巴就铺纸作画。看鸭子戏水,他画《凫鸭图》;见白菜长得好,他题“嚼得菜根百事成”。有回邻居大娘送来新腌的萝卜,他转眼就写出《腌菜图》,还配打油诗:“金齑玉脍不须夸,自有腌菜伴糙茶。”

最绝的是他写的《石田杂记》,这本明朝版“下厨房”里记着:“老母鸡要和冷肉一起煮,猪大肠要撒荸荠粉”。文坛朋友们收到这书都懵了,说好的阳春白雪呢?怎么满纸油盐酱醋?

沈周五十岁那年,家门口的河港突然热闹起来。天没亮就停满船,有绫罗绸缎的官老爷,也有补丁摞补丁的渔夫。他们都说:“找沈先生讨幅画。”

卖豆腐的老王头攥着油纸包来求画,沈周当场泼墨画了幅《豆腐西施》;穷书生拿着赝品求题字,他大笔一挥“假作真时真更真”。有次知府大人排队三天,拿到画一看:田里老农撅着屁股插秧,题款“大人莫笑腰背曲,满朝朱紫几人直?”

弟子文徵明看不下去:“师父您这是图啥?”沈周笑着指指《南乡子》里的词:“画债诗逋忙到老,堪怜。”其实他柜子里塞满借据,给人题画收的“润笔费”,转头就借给揭不开锅的乡亲。他说:“画纸不过尺素,人心才是丹青。”

活到七老八十,沈周反倒成了“老顽童”。照镜子画自画像,歪歪扭扭题字:“说我眼小?说我脸长?镜子你又不懂画!”儿子早逝,他抱着孙子看蚂蚁搬家:“瞧这些小家伙,比宫里太监还勤快。”

晚年最爱干的事,是窝在竹椅里翻《卧游图册》。二十一帧小画,从打盹的老牛到冒热气的白菜,配文写着:“躺着看画手不酸”。有幅《青山图》他反复端详,突然拍腿大笑:“年轻时总想画尽天下山,原来最好的山水在自家田埂上。”

七十三岁那年,修道的挚友方志清仙逝。沈周没哭没闹,炖了锅腌笃鲜对着月亮举杯:“老方啊,你说蓬莱有仙桃,我倒觉着,这碗里的腌肉比仙桃实在。”后来他在挽诗里写:“我今随生亦随死,努力加饭辞餐霞”,把道士朋友都看哭了,这哪是诗?分明是活明白了的人间至味。

结语:

沈周八十三岁走的时候,手里还攥着半块没画完墨的砚台。苏州城万人空巷,送葬队伍里有知府、渔夫、卖菜婆子,还有当年笑他“呆”的邻居。三百年后,乾隆皇帝捧着《卧游图册》爱不释手,却始终不明白:这个不肯当官、不会赚钱的“懒汉”,怎么就把日子过成了天下人羡慕的模样?

如今我们焦虑“三十而立”时,不妨看看沈周的故事。他告诉我们:人生哪有什么标准答案?种田不妨碍作画,清贫不影响快活。就像他笔下那株最出名的白菜,不必长成牡丹供在庙堂,泥地里打滚的叶子,照样青翠了五百年。

参考资料:

[明]沈周撰,汤志波点校:《沈周集》,浙江人民美术出版社,2013年

罗中峰:《沈周的生活世界》,中国美术学院博士学位论文,2011年

应宗华:《浅析明代粮长制度》,《南昌师范学院学报》,2017年第3期

汤志波,秦晓磊主编:《沈周六记》,浙江古籍出版社,2020年

陈宏正:《沈周年谱》,复旦大学出版社,1993年