1938年,随着抗日战争的深入,加拿大医生白求恩带着医生的职责与革命的理想,来到了我国。

在战场上,面对极其恶劣的医疗条件,白求恩始终不忘初心,坚守在最前线,守护着一个个饱受摧残的生命。

可这位传奇医生的生命并不长久,1939年,他因细菌感染英年早逝,年仅49岁。

而临终时,他向聂荣臻提出了一个要求,给他的前妻拨一笔钱。

那么,这一请求,究竟是出于怎样的情感?白求恩和前妻之间又有着怎样的过往?

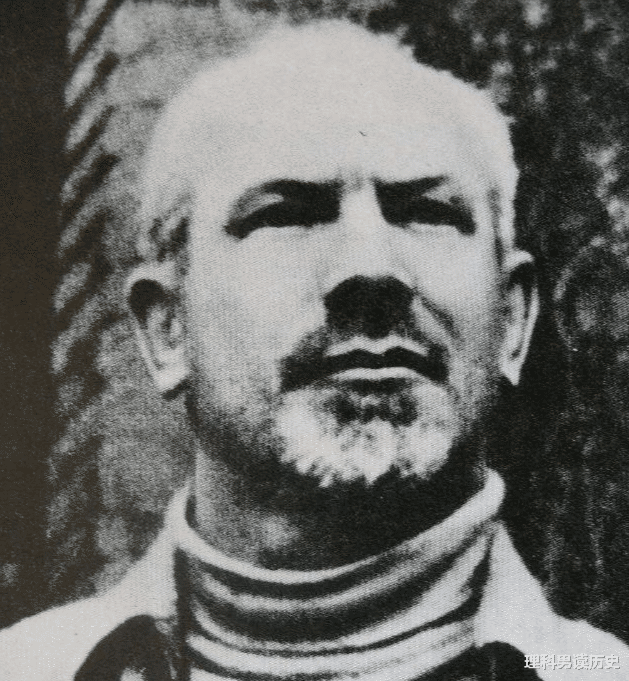

1890年,白求恩出生在加拿大安大略省的一个中产家庭中,他自幼聪明且极具好奇心,更是在长辈的影响下,从小便表现出了对医学的浓厚兴趣。

之后,尽管家庭并不富裕,他还是凭借卓越的学业成绩进入了加拿大的麦吉尔大学,学习医学。

进入大学后,白求恩的热情和执着让他在学术上不断突破,毕业后,他成了一名医生。

可他并不满足于单纯的医学职业生涯,而是希望能够通过自己的医术,服务更多需要帮助的人,尤其是那些处于社会边缘、贫困和战乱中的人们。

于是,1914年,在第一次世界大战期间,白求恩曾作为一名医生参加了法国的战场,负责伤员的治疗工作。

在战场上,他亲眼目睹了无数生命的消逝和伤员的痛苦,也深刻体会到医学的局限性。

同时,面对那些病入膏肓的伤员,白求恩并不满足于表面的治疗,他总是力求寻找更有效的治疗方式,并努力减轻患者的痛苦。

这段经历进一步增强了他对社会责任的担当,也让他更加坚定了要服务弱势群体的决心。

与此同时,正因为如此,1923年,他还去参加了英国爱丁堡外科医生的会员考试,这期间,他遇到了弗朗西斯。

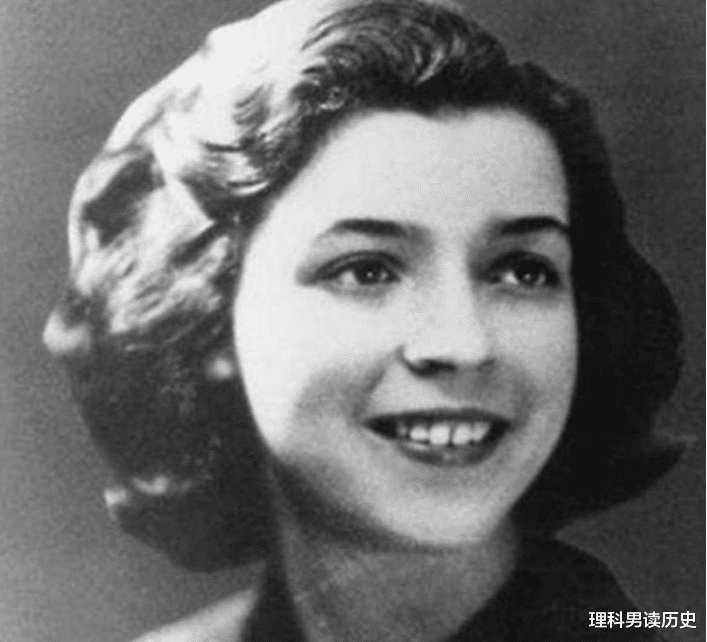

那是一个午后,白求恩并没有太过注意周围的人,直到那位女孩走过来,轻声地与他打招呼。

她的眼睛明亮,嘴角带着一抹温和的微笑,身上散发出一种温婉却坚定的气质,他们的相识没有过多的言语,简单的寒暄之后,两个人开始不自觉地交谈起来。

弗朗西斯并非白求恩常见的那种高傲冷漠的女子,她身上有着与生俱来的智慧与优雅,更重要的是,她的眼中没有看白求恩的贫穷与来自远方的身份。

几天后,他们再次相遇,白求恩不再是那个忙于考试的年轻医生,而是一个恋爱中的人。

他的心早已被弗朗西斯的温柔和智慧捕获,正如她也因白求恩坚定的眼神和热忱的理想而被深深吸引。

弗朗西斯并不在意白求恩的出身,虽然她出身于富裕家庭,父亲是英国的一位商人,家族的影响力不容小觑,但她从未把物质地位看得太重。

她欣赏白求恩那份不拘一格的坚持与理想,他并不富有,也没有显赫的家世,但他拥有的那些眼神中的坚定信念和对理想的执着,正是她所追求的。

她与白求恩一起,度过了无数美好的时光,只是,尽管二人的感情迅速升温,弗朗西斯的家庭却并不完全接受白求恩。

作为家中的独生女,弗朗西斯的父亲对她的婚事有着严格的要求,他希望弗朗西斯能够嫁给一个有着显赫家世的男人,而白求恩并不符合这个标准。

弗朗西斯深知自己面对的两难处境,但她已经无法从白求恩的世界中抽离出来,在一次深夜的长谈中,弗朗西斯决定不顾家中的反对,毅然选择了白求恩。

1923年8月13日,弗朗西斯与白求恩步入了婚姻的殿堂。

婚后的生活并不富裕,但白求恩和弗朗西斯却过得十分充实,弗朗西斯用她的积蓄支持白求恩继续深造,而白求恩也以更加坚定的步伐走上了医学的道路。

两人一起经历了白求恩求学的艰辛,曾在爱丁堡的街道上,怀揣着对未来的憧憬与信心,一起走向更远的未来。

随着时间的推移,白求恩的事业也逐渐开始走上正轨,但他的健康却开始出问题。

白求恩在一次咳嗽中吐出血来,经过检查,他被诊断为患有肺结核。

在那个年代,肺结核几乎是无法治愈的绝症,这个诊断如同晴天霹雳,让白求恩陷入了深深的绝望。

他无法接受这一结果,他还年轻,刚刚找到了自己的人生方向和梦想,这期间弗朗西斯陪伴在他身边,尽全力安慰他,支持他积极治疗。

但白求恩的态度却发生了变化。那时的他,甚至开始变得冷漠与疏离,而且为了不拖累弗朗西斯,他提出了离婚的要求。

弗朗西斯心痛不已,她理解白求恩的决定,但她不愿意放弃这段感情,她曾一度试图说服他,但白求恩却以自己病重、难以治愈为由,坚决要求离婚。

最终,弗朗西斯被迫同意了这一决定,二人和平分手。

离婚后,白求恩并未放弃自己的生命,而是用自己做实验发明了“人工气胸疗法”,并恢复了健康,随后,1929年秋,和弗朗西斯又复婚。

再次复婚的二人尽管都很珍惜这段婚姻,但因为白求恩忙于事业,将更多的心思放在了医学上,最终二人还是产生了裂痕并再次离婚。

离婚后的白求恩决定继续追随自己对医学与革命的理想,尤其是在1937年,日本侵略中国后,白求恩立刻决定投身抗日救亡事业。

1938年,白求恩带着沉重的病体和更加坚定的理想,踏上了远赴中国的征途。

在做出赴华的决定时,白求恩并没有过多考虑个人的安危,他那时深知,中国战场不仅面临着残酷的日军进攻,还有国内复杂的政治局势与艰苦的生活条件。

而他作为一名外国医生,虽然在政治上有着一定的优势,但同样面临着文化、语言和生活习惯的巨大差异。

可这些困难都无法阻挡白求恩的决心,他对中国人民的支持与信任,超越了这些暂时的困难。

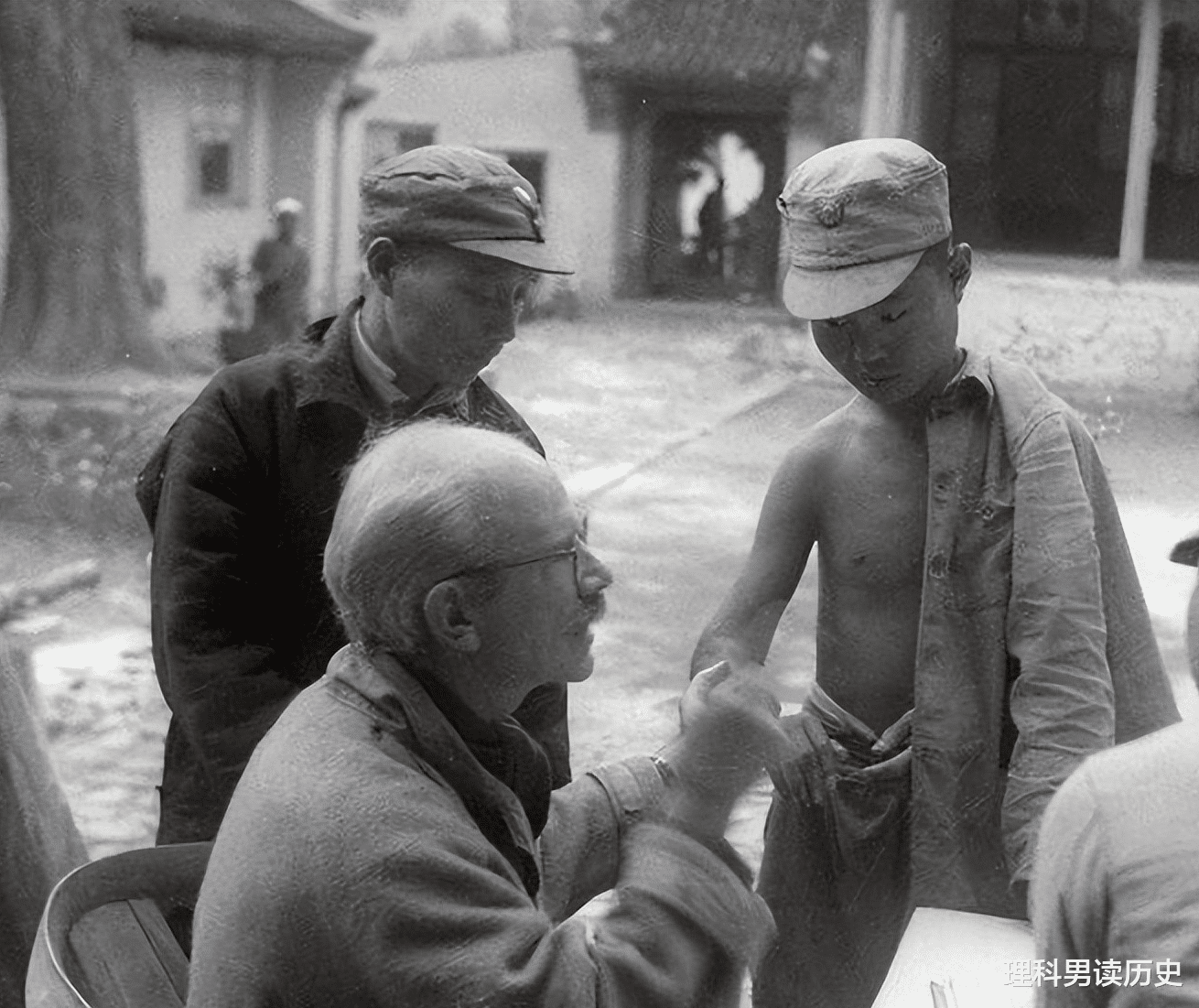

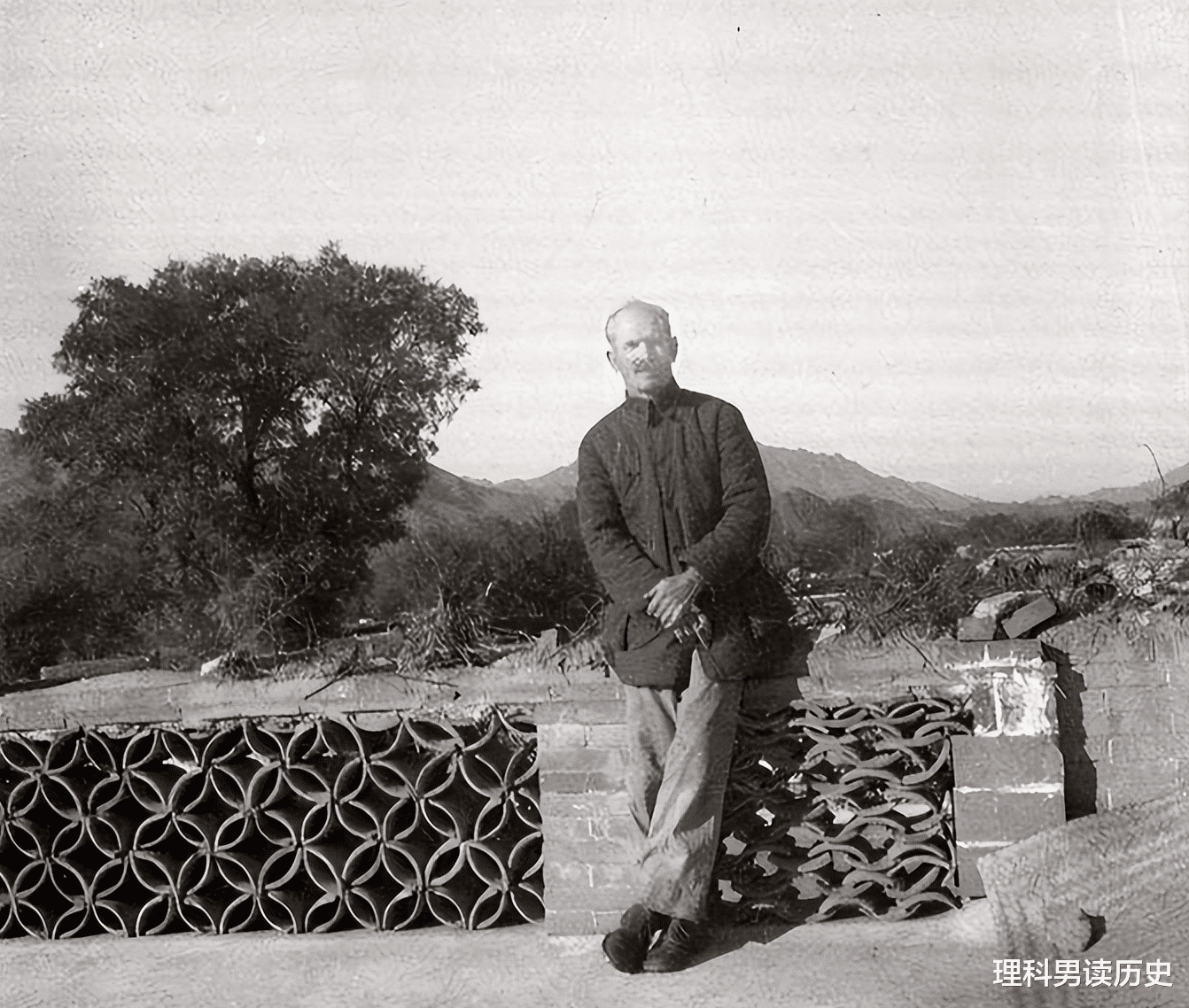

到达我国进入抗日战争最前线的医疗队后,作为一个外籍医生,白求恩并不被中国的战士视为异类,反而因为他的真诚与高超的医术,迅速赢得了中国人民的敬重与爱戴。

白求恩不只是为伤员治病,他更是为自己心中的理想而奋斗,在无数个日日夜夜里,他忙碌在救护车和简陋的医疗帐篷之间,为无数负伤的士兵提供紧急治疗和手术。

即便是在条件极其艰苦的环境中,白求恩依然坚持用最专业、最尽职的态度去完成每一项手术,他总是与时间赛跑,尽力挽救那些濒临死亡的战士们。

白求恩的伟大之处在于,他不仅仅是一个医生,更是一个战士。

他把自己视为战斗的一部分,不仅用刀、针和药物救治士兵们的伤痛,还亲自参与到前线的医疗工作中,尽可能接近战斗的最前沿,为伤员提供最及时的治疗。

在白求恩看来,战争不仅是士兵的战争,也是医生的战争。

只有站在最前线,亲身感受到伤痛,才能为这些无辜的生命争取更多的时间和希望。

值得一提的是,在此期间,白求恩和我党很多在领导人建立了深厚的友谊,其中包括聂荣臻元帅。

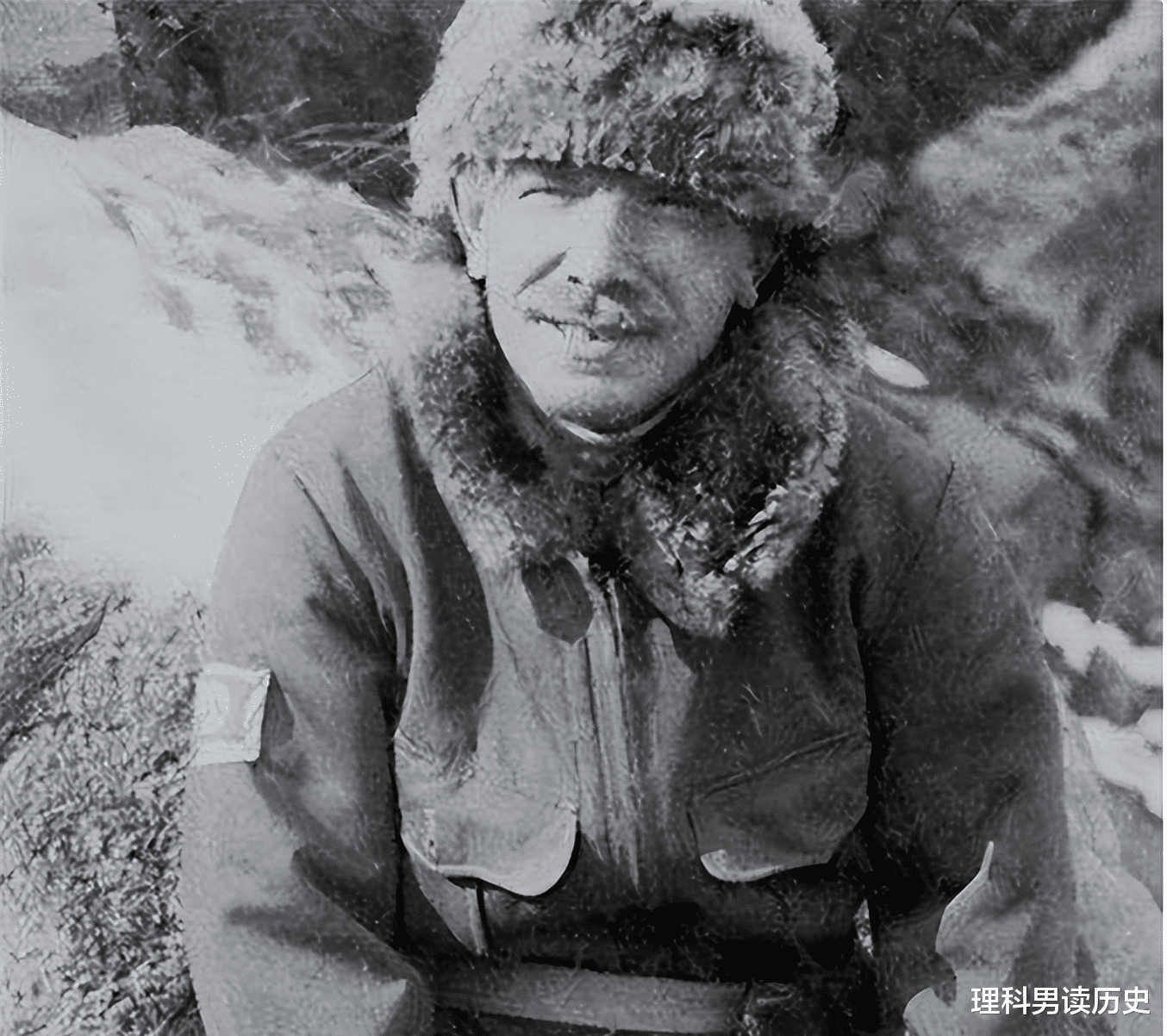

1939年,随着白求恩在中国抗日战场上的付出越来越多,他被细菌感染,尽管如此,他依旧没有停下自己救治伤员的步伐。

那时的白求恩深知自己的身体状况,他时常感到身体的不适,尤其是长时间奔波在战场上,压力和病痛如影随形。

每一次手术结束,白求恩都会因为过度劳累而体力不支,但他从未向任何人透露过多的担忧,依旧坚持着他医生的职责,救治一个又一个的伤员,直至无法继续支撑下去。

在他生命最后的日子里,白求恩无时无刻不在思索着那些未竟的责任和未完的承诺,尤其是对已离婚的妻子弗朗西斯的愧疚。

尽管他们已经在几年前因为生活理想的不同而分开,但在白求恩的心中,弗朗西斯从未真正离开过。

他明白,在自己为革命事业投入所有精力时,弗朗西斯在背后为他的梦想付出了许多,而他自己却未能完全回报她。

白求恩的内心充满了愧疚,尤其是在得知自己的健康状况无法恢复的时刻,他知道,自己即将走到生命的尽头,而弗朗西斯依然在遥远的他乡,过着孤独的生活。

因此,白求恩在他最后的日子里,决定写下一封遗书,向聂荣臻提出了一个特别的请求——请求能为弗朗西斯提供一笔经济援助,帮助她度过困难的时光。

这封遗书中,白求恩没有写太多关于自己抗日斗争的壮丽篇章,也没有更多的英雄辞藻,他写下的更多是对曾经伴侣的深情告白和为自己未能履行的责任感到歉疚的心情。

他简单而真诚地请求,希望能有组织为弗朗西斯提供一点经济支持,作为他未能亲自给予的补偿。

他提到,尽管他们已经离婚,但依然深感愧疚,并且希望自己的离去,能为她带去一份微薄的安慰。1939年11月12日,白求恩离世,年仅49岁。

白求恩的遗书最终被传递到弗朗西斯手中,尽管她深感震惊,但也体会到白求恩内心最深处的歉疚与关怀。

这一段过去的情感,虽然已经无法复原,但它依然给弗朗西斯带来了安慰,她知道,无论过去如何,白求恩始终没有忘记她,始终在关心她。

这份遗愿虽然充满了痛苦与愧疚,但也展现了白求恩作为一个人类的温暖与大爱。

他的离去,不仅是对国家和革命事业的贡献,更是一种深沉的人类情感与责任的延续。

白求恩的死,给所有认识他的人带来了深深的痛惜和不舍,但更重要的是,他的死为世人树立了一个榜样,一个永远不畏艰险、不计个人得失的榜样。

白求恩的革命精神和对生命的执着,永远铭刻在人们的心中,成为了不朽的传奇。