在我国革命史上,许多英雄的事迹激励着一代又一代人奋勇前行,而在这众多的革命英杰中,周素珍的经历就深刻影响着那个时代的文化与革命进程。

她曾是上海滩的明星,但随着国家的动荡,她投身到了民族解放的伟大事业中,成为了“延安十朵金花”之一。

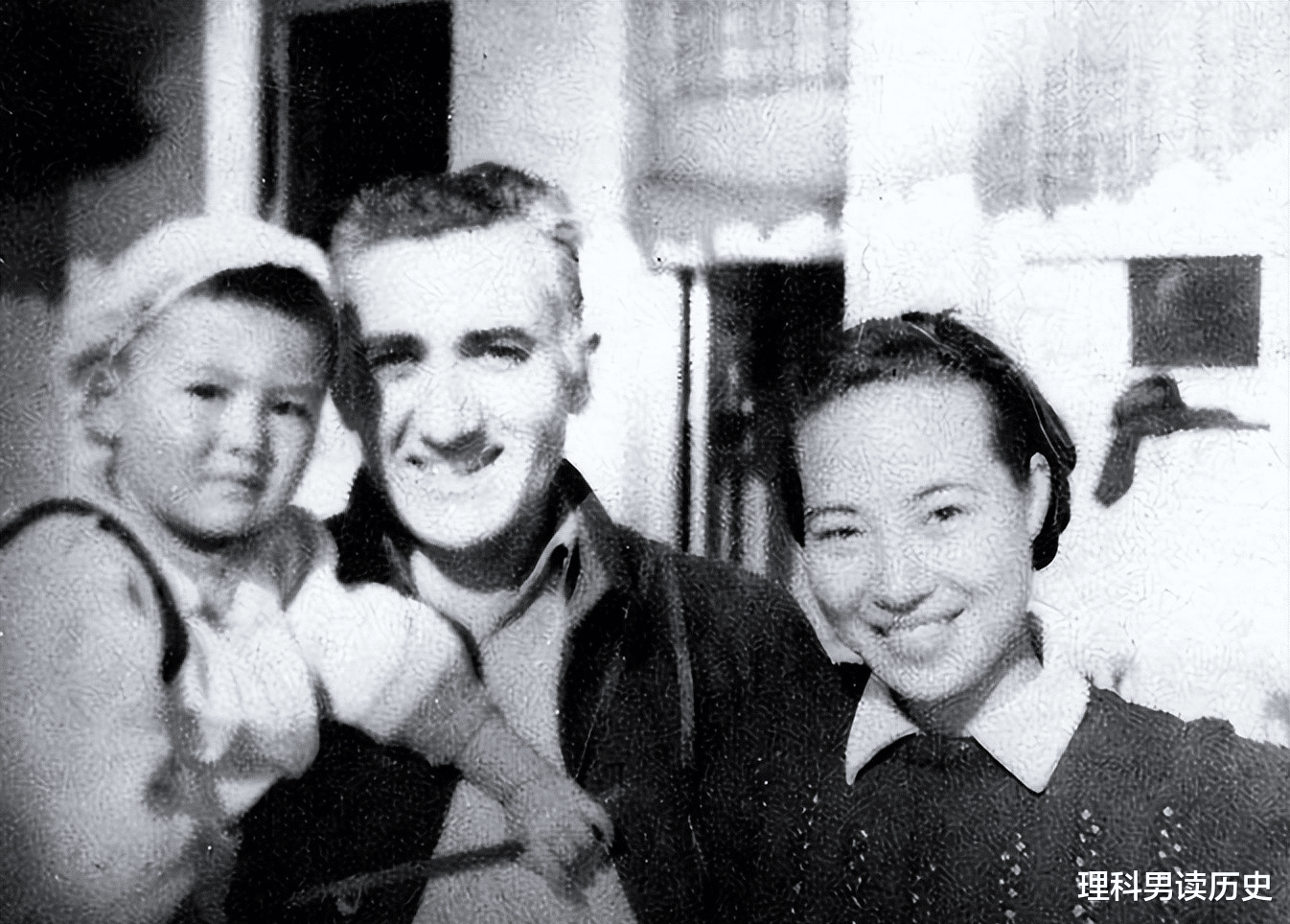

更为人称道的是她的爱情,她与美国医生马海德在延安相识相知,携手共度了一生。马海德还为了她决定留在中国,并为革命事业奉献自己的力量。

那么, 周素珍究竟有着怎样的经历?她和马海德的爱情又是如何让人羡慕?

1919年,周素珍(别名周苏菲)出生在浙江舟山,周家家境殷实,父亲是远近闻名的造船商,母亲温婉沉静,这样的家庭,自然不缺对她的宠爱。

而周素珍也自小聪慧,长得标致,尤其是一双灵动的眼睛,常常惹人夸赞。

但就是这样一个被捧在手心的女孩,却在十五岁的年纪被迫走到了人生的十字路口。

那天,她刚从学堂回来,书包还未放下,便无意间听到父亲和一位姓李的商人低声交谈。

李家在当地也是富商之家,那位李老爷子人送外号“割舌李”,外号源于对方生性狠辣,凡事说一不二,下人犯错也曾命人割其舌头得来。

周素珍对此早有耳闻,对那位李家少爷更是充满抗拒,可就在下一刻,她却亲耳听见父亲说:“割舌李家出得起彩礼,又有门第,素珍嫁过去也算体面。”

那一刻,她无法想象,一纸婚约便要将她困在那座冷冰冰的大宅里,终其一生。

于是,她鼓起勇气给远在上海的那群大学生朋友写了一封信,随后在一个清晨悄悄离开了家,选择了逃婚。

到达上海后,周素珍寄住在朋友家中,每天,她都要穿行于熙熙攘攘的街头,赶去正风中学继续学业,期间,她的生活更是因加入话剧团而丰富了起来。

傍晚放学后,她会迅速赶到话剧团,参与到那些街头的演出中。

这些演出常常是简陋的,没有固定的舞台,也没有华丽的服装,甚至有时演员们仅仅依靠手中的道具和身体语言,便能够演绎出让人动容的故事。

渐渐的,周素珍越来越喜欢这种表演带来的自由,她喜欢通过自己的表演感染他人,享受观众那一瞬间的目光。

那段时间,她的心情常常很轻松,她觉得自己站在那个时刻,浑身充满了力量,但她的演艺之路并非一开始便一帆风顺。

在话剧团的排练场上,周素珍虽然满怀热情,但她的表演技巧仍然稚嫩,她曾经几度因台词的错误或动作的不够流畅,遭到团里其他演员的冷嘲热讽。

有一段时间,她深感挫败,她也会忍不住思考,自己究竟能走多远?而在她迷茫时,命运再次向她伸出了援手。

当时,话剧团正在进行一场外展演,演员们在街头排练,周素珍忙着调整戏服,突然,一个穿着西装的男人走进了人群。

他的眼神迅速捕捉到了站在角落里、正忙着调整头饰的周素珍,这个男人,就是导演王滨。

王滨是当时上海电影界颇有名气的人物,正在筹拍一部名为《海葬》的电影,听说他曾在剧场和电影之间游走,发现了许多优秀的演员。

而这一次,他恰好被周素珍的表演吸引,尽管周素珍的表演还没有磨练到极致,但她的眼神里那种全身心投入的激情和对表演的热爱,深深打动了王滨。

王滨很快对她提出了邀请,希望她能参演自己筹拍的电影《海葬》中的巧凤一角。

《海葬》的拍摄并不容易,剧组几乎没有足够的资金,拍摄场地也常常受到限制,作为剧中的女主角,周素珍并不被给予过多的华丽戏份,甚至有时仅仅是一场简单的群戏。

但就是在这些看似不起眼的时刻,她展现了与其他演员不同的沉浸力,每次她站在镜头前,所有的焦虑都随风而去,取而代之的,是对角色的全身心投入。

尤其是在电影的高潮部分,巧凤经历了与父亲的冲突,情感的爆发让周素珍一度沉浸在角色的情感漩涡中。

那一场戏,周素珍完全没有依靠技巧,而是用自己的真情实感去诠释角色。

这次拍摄不仅是周素珍个人的突破,也是她走向电影之路的重要一步,电影《海葬》虽然未能成为票房巨作,但它为周素珍打开了通往电影世界的大门。

在上海滩,周素珍渐渐有了自己的名声,她开始频繁接到电影公司和剧组的邀请,成为了当时上海最受瞩目的新星之一。

周素珍并没有因此而满足,她依旧不改初衷,将自己的一切投入到电影中,向每一个未知的观众诉说自己的故事。

时间到了1937年,彼时,七七事变后,上海、南京相继沦陷,中华大地陷入了深深的痛苦与挣扎之中,而此时,周素珍也站在了人生的另一个十字路口。

她在上海滩的名声愈加响亮,成为了那个时代的明星,享有无数的崇拜与羡慕,可随着日益加剧的战乱,周素珍也越来越多地接触到关于国家命运的讨论。

她听着身边的朋友谈论抗战的责任,越来越觉得自己无法继续生活在这片无忧无虑的舞台上。

她开始渴望投身更为深远的事业,去做那些能够改变国家命运、为革命出力的事情。

于是,周素珍很快做出了决定,她毅然辞去了上海的一切,踏上了前往延安的征途。

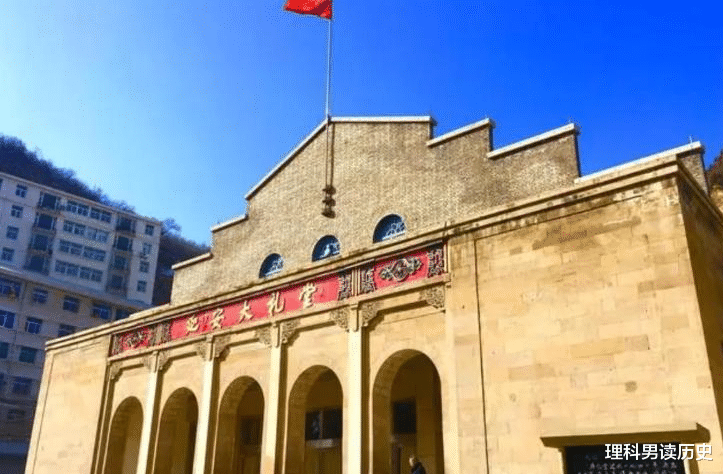

刚到延安,周素珍便被安排进入了鲁迅艺术学院,开始了她新的生活。

尽管这里的一切都让她感到陌生和艰难,但她并没有退缩,她知道,自己走进的是一片充满理想和使命的土地,而她要做的,就是用自己的方式为这片土地、为这场革命贡献力量。

在这里,周素珍结识了许多和她有着相同理想的青年革命者,其中有许多人曾在上海的进步文化圈中听说过她的名字。

但真正改变她人生的,是一次偶然的邂逅——与那个名字叫马海德的美国医生。

马海德是一位医术高明、心地善良的美国医生,在延安的日子里,他和其他医务人员一起,为革命战士提供医疗帮助。

因为战争和环境的恶劣,许多战士都因伤病而无法继续参战,而马海德,就是他们的救命恩人。

周素珍第一次见到马海德,是在她生病的那一天,由于气候干燥,她感到十分不适,便前往鲁艺的医务室求医。

马海德正在忙碌着,但他的态度温和,举止优雅,和周素珍之前在上海所遇到的那些男性完全不同。

两人的接触从那一刻起变得愈加频繁,马海德不仅是周素珍的主治医生,也是她在革命期间的朋友与支持者。

随着时间的推移,周素珍和马海德之间的关系渐渐变得深厚,彼此的关心与照顾,让他们心中的隔阂与距离逐渐消失,取而代之的是一种无形的情感纽带。

周素珍渐渐发现,自己不仅仅是对马海德感激,甚至开始产生了深深的依赖与情愫,而马海德也在周素珍的陪伴中,找到了那个他一直寻找的力量来源。

1940年3月3日,周素珍与马海德终于走到了一起,他们在延安结为夫妻。

只是,婚后的生活并不如她所想的那样平静,延安的日子依旧充满了艰辛和挑战,毕竟那个年代,战争的阴影始终笼罩着每个人的头顶。

另外,在婚后,马海德在延安的工作依旧是为革命根据地的战士和百姓提供医疗帮助,他的医术深受人们的尊敬。

而周素珍则被安排进入鲁迅艺术学院继续深造,成为其中的一名演员和教员,并成为了“延安十朵金花”之一。

不过,虽然周素珍曾是上海滩上耀眼的明星,但在延安,她的地位不再是焦点。

这里的每个人都在为同一个目标奋斗,那个目标并不是追求个人的名利,而是为了国家的解放与人民的幸福。

因此,周素珍开始在自己的表演中注入更多的思考,那时候,延安的艺术创作并非单纯的娱乐与逃避,而是紧紧围绕着革命的主题与思想。

周素珍和她的同伴们在剧团里排练着充满激情与理想的剧目,她的表演逐渐从单纯的技巧上升到思想的表达。

她开始理解,作为一名演员,她不仅仅是在塑造角色,更是在通过表演传递革命的力量与信念。

但正当她的事业逐渐走上正轨时,个人的情感生活却再次遭遇了严峻的考验。

1943年,周素珍和马海德的第一个孩子出生了,这本应是一个幸福的时刻,可由于战争的压力与困难,夫妻二人的生活并没有因此变得轻松。

马海德依然忙碌于战地的医疗工作,经常出门,甚至长时间不在家,而周素珍则要继续承担起作为母亲和妻子的责任,同时还要在剧团中担任重要的职务。

每当夜深人静时,周素珍常常感到自己深陷于工作与家庭的双重压力中,无法喘息。

尽管如此,她始终没有放弃对事业的追求,她将所有的精力都投入到戏剧创作与表演中,试图通过艺术去表达那个时代人们的挣扎与希望。

在新中国成立后的那些年,周素珍的生活依旧充满了挑战与选择。

她曾在电影《孔雀公主》中担任导演,凭借着这部影片,她赢得了广泛的赞誉,并在1983年获得了金鸡奖最佳特技奖,成为了中国电影史上不可忽视的一部分。

在这一路走来的过程中,周素珍始终没有忘记自己的初心,无论是在延安的窑洞中,还是在新中国建设的时代浪潮中,她都坚定地走着属于自己的道路。

她深知,正是那份对事业的执着与对革命的信念,让她在困境中找到了自己的方向。

更让人羡慕的是,马海德为她选择留在我国,可以说他们的爱情,不仅仅是两个人的结合,更是两种理想与责任的汇聚。

无论是面对国家的苦难,还是面对个人的挑战,他们都坚定不移,携手前行。

周素珍知道,自己不仅仅是在为自己而活,更是在为整个民族、为那片土地上的人民贡献自己的力量。

岁月如梭,周素珍步入晚年,2023年12月12日,周素珍离世,享年104岁。

她的离世带走了她,却无法抹去她为国家、为人民所做出的贡献。

从延安到新中国,从电影舞台到革命的实践,周素珍和马海德的故事,承载着那个时代最真实的情感与奋斗。

这段历史,不仅仅属于他们,更属于每一个为了理想与信念而努力的人。