家国情怀与一封家书

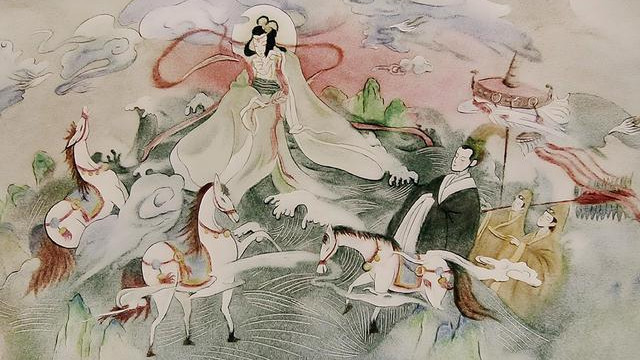

光绪六年,塞外寒风凛冽,新疆哈密,凤凰台大营内,一位伟岸的身影正伏案疾书。他,便是大清名臣左宗棠。笔尖蘸着墨,写下的却不仅仅是字,更是对故土的牵挂,对百姓的期盼,更是一份浓浓的父子之情。这封信,寄往千里之外,收信人是他亲爱的儿子左孝同,信中内容却关乎着新疆的未来,也关乎着千千万万百姓的生计。是什么样的家书,能牵动一代名臣的心?

一份来自边疆的紧急“订单”

信中,左宗棠语气急切地嘱咐左孝同,务必尽快购置红萝卜种子和天鹅蛋(南瓜)种子,并尽快运往哈密。 这可不是寻常的父子私信,而是关乎着新疆屯田大计的关键一环。彼时,左宗棠奉命平定新疆,收复伊犁之后,面临着更为严峻的挑战:如何稳定边疆,如何安抚百姓? 他深知,要解决新疆的根本问题,必须先解决民生问题,而民生的根本,就在于粮食!

红萝卜与天鹅蛋:远不止是种子那么简单

左宗棠并非随意选择作物。红萝卜耐旱,适宜新疆干旱的气候;而“天鹅蛋”,也就是南瓜,高产且易储存,既能满足军队的需求,又能改善百姓的生活。这看似简单的两种种子,背后蕴含着左宗棠深思熟虑的战略部署。他不仅仅是一位卓越的军事家,更是一位洞察民生的治国良臣。 他明白,稳定的边疆不是靠铁血统治,而是要让百姓安居乐业,才能从根本上杜绝动乱。

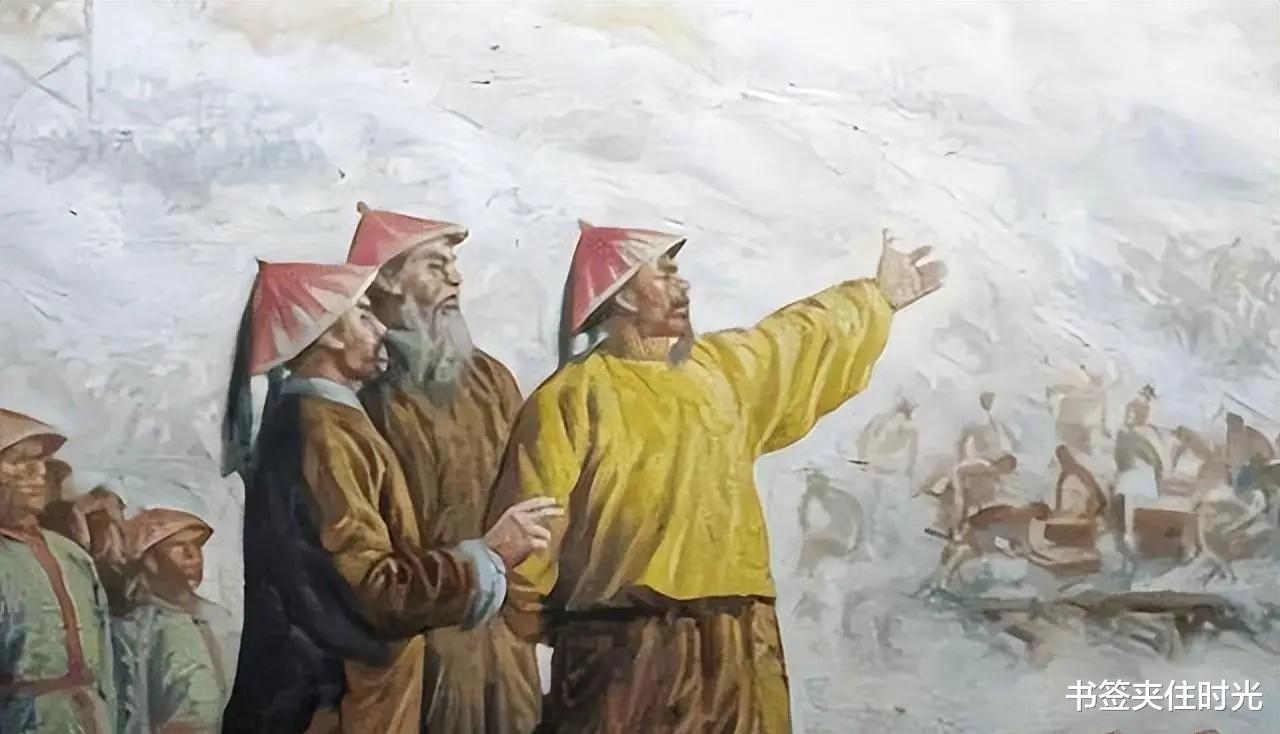

“军民同种”:一盘大棋,步步为营

在哈密,左宗棠亲力亲为,督导着二十亩菜园的种植,亲自指导农事,甚至连哈密瓜的采摘成熟度都亲身示范(比如“八分熟”的最佳采摘时间),他推行“军民同种”的模式,鼓励各族人民共同参与农业生产,这不仅解决了军队的粮食供给,也让各族人民共同参与到建设家园的事业中,促进了民族融合,更重要的是,提高了他们的生活水平。

超越种子的意义:传承与发展

左宗棠的屯田政策,绝非简单的“种地”那么简单。他不仅重视农业生产的实践,更注重农业技术的推广和发展,亲自编写了《棉书》、《种棉十要》等农业技术书籍,将“因地制宜”、“注重农时”等先进的农业理念付诸实践。他还在新疆大力发展灌溉设施,“先凿井,一井可灌四十亩”,这些措施不仅提高了农业生产效率,更体现了左宗棠超前的眼光和对新疆长远发展的战略考量。

一封家书,一段历史,一份感动

左宗棠在新疆的屯田政策最终取得了巨大的成功,“耕垦日广,民食渐充”,新疆的粮食产量大幅提高,百姓生活得到了显著改善。而这封看似普通的家书,却将这段历史浓缩成一个感人的瞬间,展现了一代名臣的爱国情怀、对百姓的关爱以及对家庭的责任。这不仅仅是一份家书,更是一段历史的缩影,一份值得我们永远铭记的感动。

你认为左宗棠的屯田政策在今天还有哪些借鉴意义呢?欢迎在评论区留下你的看法!