故土难归:开国中将鲍先志的乡愁与遗憾

二十年的光阴,足以改变一座山村的面貌,更足以改变一个人的命运。1947年的六月,对鲍先志来说,注定是一个刻骨铭心的月份。他,一位开国中将,阔别家乡二十载,满怀期待地踏上故土,却只换来满心的悲凉。鲍家湾,曾经是他儿时玩耍的地方,如今却变成了残垣断壁,而他的妻子和儿子,却不知所踪。这,是怎样的痛楚?

亲情与信仰的撕裂:被出卖的信任

是什么原因导致了这场家庭悲剧?原来,这一切都源于族长鲍继水对鲍先志投身革命的不满。他将鲍先志的妻子余凤清和年幼的儿子鲍声苏,以五十块大洋的价格,卖给了二百里外的郭驼子。想想看,这五十块大洋,竟买走了多少亲情,多少骨肉亲情? 鲍继水利用民团的势力,轻易地将一个家支离破碎,这种行为,何其残忍!余凤清在郭家岗饱受贫困和疾病的折磨,最终含恨而终。临终前,她将鲍先志的儿童团袖章和农会徽章托付给郭驼子,并嘱咐他照顾好年幼的鲍声苏,这或许是她对丈夫最后的期盼,是这份残缺的亲情最后的闪光。

父子重逢:无法弥补的遗憾

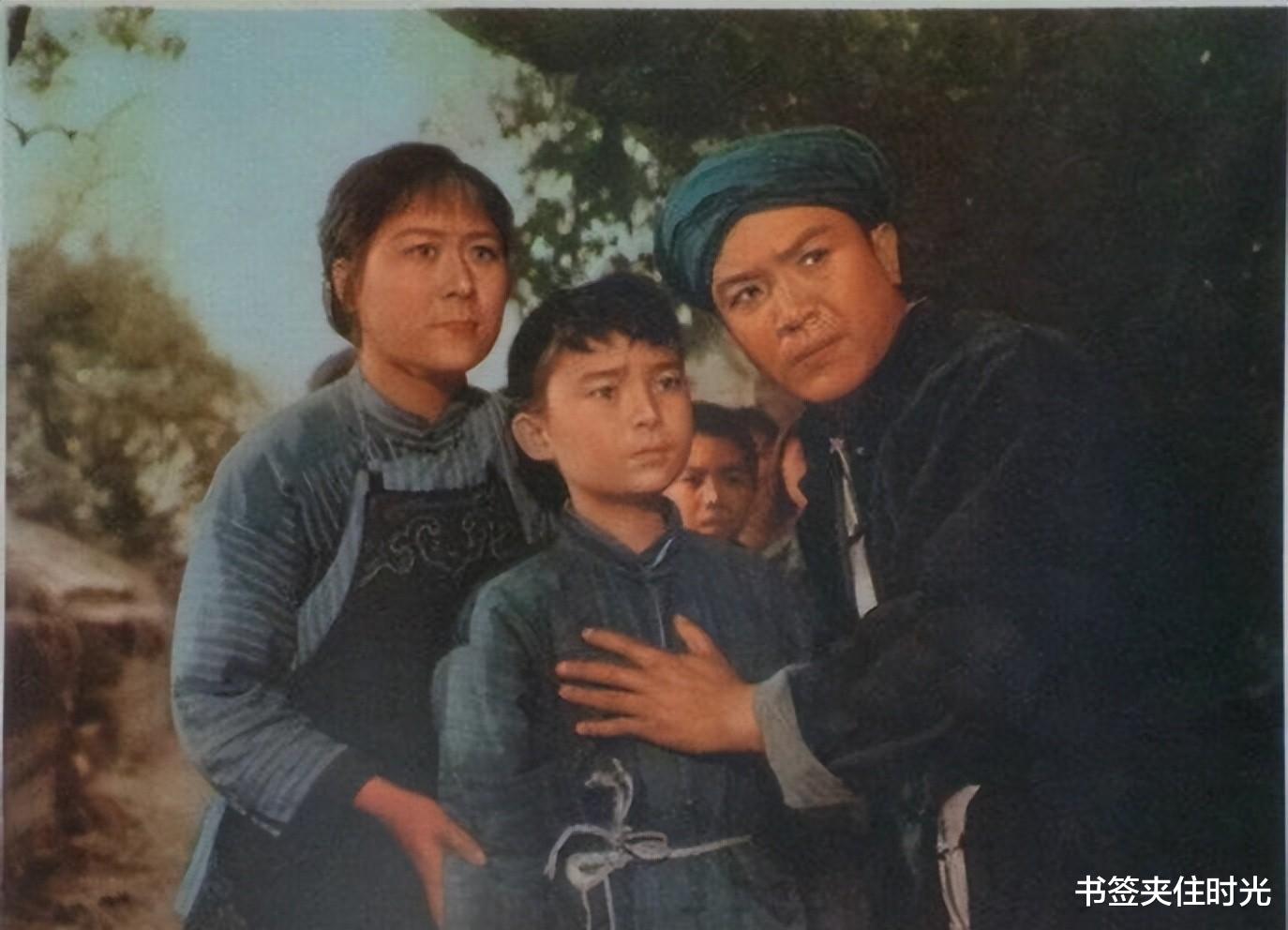

1949年,麻城解放。鲍先志终于找到了郭驼子,得到了妻子留下的遗物,更重要的是,他见到了十五岁的儿子鲍声苏。父子相认的那一刻,想必是激动人心的,但这份喜悦中,又夹杂着多少无法言说的辛酸与悔恨? 鲍先志将儿子带入部队,悉心教导,这份父爱,在漫长的分离之后,显得尤为珍贵。 鲍声苏的故事,后来被改编成家喻户晓的小说《闪闪的红星》以及同名电影,电影里的潘冬子,便是以他为原型。

故土难归:一颗无法释怀的心

尽管在以后的日子里,鲍先志多次资助家乡建设,但他却始终无法原谅族人的背叛,再也没有回到鲍家湾。这份故土情,在亲情的巨痛面前,显得如此无力。他的内心,或许永远留存着那份乡愁与遗憾。1991年,鲍先志去世,他的子女遵照遗愿,将他的骨灰带回了麻城,这或许也算是落叶归根的一种方式吧。

历史的凝重,人性的复杂

鲍先志的故事,不仅仅是一个个人的悲剧,更是那个时代的一个缩影。它反映了战争年代的残酷现实,以及在动荡的年代中,亲情与信仰之间的冲突。他的经历,也凸显了革命者个人悲剧与革命精神之间的张力。他为革命献身,却失去了最宝贵的家庭,这其中的无奈与辛酸,令人唏嘘不已。鲍先志的故事,成为红色精神传承的重要象征,也让我们更深刻地理解了历史的厚重与人性的复杂。

大家对鲍先志将军的故事有什么看法呢?欢迎在评论区留言,一起探讨。