鲁迅和张春桥,好像是两个时代的人,不过,当年在上海时,两人却有过一次交锋。

确切地说,应该是张春桥像一条疯狗一样朝着鲁迅叫了几声,鲁迅只是朝他扔了一块石头,他就落荒而逃了。

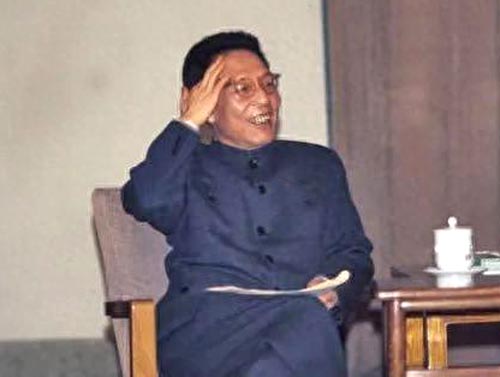

张春桥是在1935年进入上海的,当时还只有18岁,本来踌躇满志,想在上海文坛一鸣惊人,却没想到才疏学浅,没有激起多大的浪花,让他很不甘心。

为了引起大家的注意,张春桥就把目标放在了鲁迅身上。

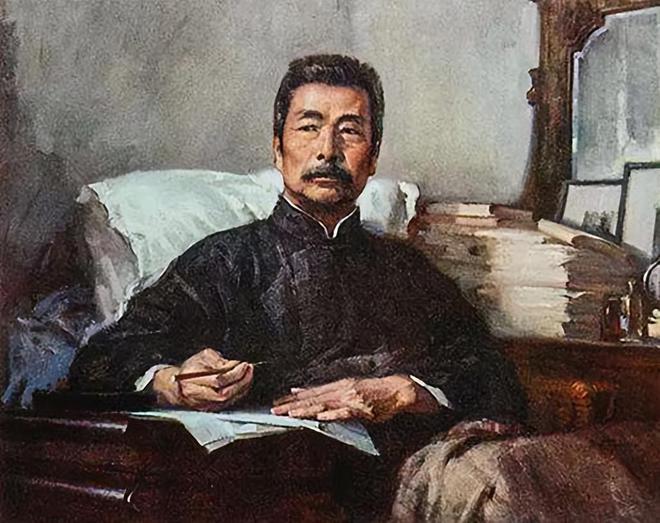

鲁迅是当时上海乃至全国文坛的精神领袖,如果能得到他的推荐,自然就会身价百倍,名气大增,那么,张春桥如何能引起鲁迅的注意呢?

就在这个时候,他的一位山东老乡出面了。

这个人叫崔万秋,当时是上海《大晚报》副刊“火炬”的主编,对张春桥这个山东小老乡很欣赏,张春桥的不少文章都是在《大晚报》上发表的,张春桥对他也是言听计从。

而且,这个崔万秋还有一个秘密身份,就是国民党特务组织复兴社的人,鲁迅早就上了复兴社的黑名单,因此,崔万秋就给张春桥出了一个“好主意”。

什么“好主意”呢?就是让张春桥写文章批评鲁迅,这样就能引起鲁迅的注意了,只要鲁迅写文章反击,张春桥就不用愁没有名气了。

另外,崔万秋还有一个目的,就是鲁迅当时已经得了重病,不能劳累和生气,而张春桥在这个时候批评鲁迅,就是在加重鲁迅的病情,让他早日归天。

不得不说,这个崔万秋还真是老奸巨猾啊!

一开始,张春桥还不敢直接向鲁迅开炮,就在1936年2月10日以“水晶”为名,发表了一篇文章,批评萧军刚刚出版的《八月的乡村》,因为萧军是鲁迅非常欣赏的学生,《八月的乡村》这本书也是在鲁迅的帮助下出版的,所以,张春桥批评萧军和《八月的乡村》,实际上就是在批评鲁迅。

不过,张春桥的胆子还不够大,这篇文章写得过于隐晦,并没有引起多大的注意,鲁迅更是丝毫都没有反应,这让张春桥和崔万秋都很失望。

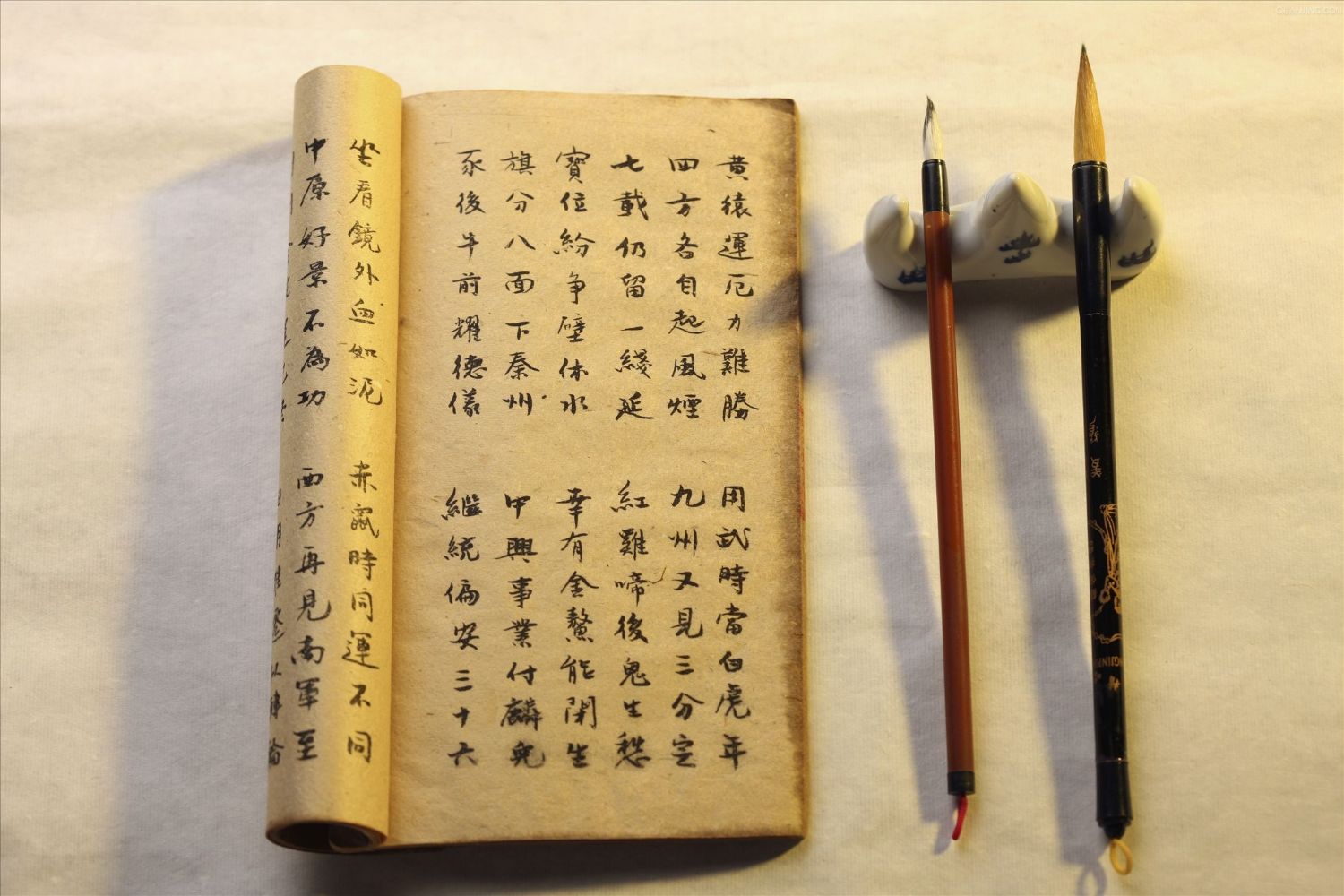

在崔万秋的鼓励下,张春桥又写了一篇《我们要执行自我批判》,以“狄克”为名,发表在1936年3月15日的《大晚报》上,文章的意思就是:现在的作家缺少外界的批判和自我批判,让很多作家的作品都写得太随意,无论是思想性还是艺术性都严重不足,尤其是萧军的《八月的乡村》更是如此,最后张春桥高呼:

“批评家!为了读者、为了作者,请你们多写点文章吧!多教养作者吧!许许多多的人们在等待着你们的批判!不要以为那些作家是我们的就不批评!我们要建立国防文学,首先要建立更为强健的批评!我们要结成联合阵线,首先要建立强健的批评!更为了使作家健康,要时时刻刻地执行自我批评!”

这篇文章的措辞写得很激烈,引起了很大的反响,鲁迅自然也是注意到了,就专门写了一篇《三月的租界》,对张春桥的观点进行了反驳,其中写道:

“作者虽然不说这就是‘自我批判’,但却实行着抹杀《八月的乡村》的‘自我批判’的任务的,要到他所希望的正式的‘自我批判’发表时,这才解除它的任务,而《八月的乡村》也许再有些生机。因为这种模模糊糊的摇头,比列举十大罪状更有害于对手,列举还有条款,含糊的指摘,是可以令人揣测到坏到茫无界限的。”

崔万秋看到这篇文章后,知道张春桥的文章开始起作用了,就让张春桥给鲁迅再写一封信,加大一下“药效”。

不过,张春桥这次却有点怂了,虽然也给鲁迅写了信,但是在字里行间却充满了“求和”、“乞降”的味道,最后还写道:“我所要说的话,似乎就是这些,总括一句就是希望先生能明了我的原意,虽然《三月的租界》这题目很伤大家的感情,我也不想说什么了,只希望先生能够给我一个信,使我安安心。”

显然,张春桥并没有按照崔万秋的意思写,而是想跟鲁迅和解,让鲁迅“提携”一下自己。

但是,鲁迅早就看透了这种小人的心思,一直都没有给他回信,不想让这些小人脏了自己的手。

后来,鲁迅在给一位朋友的信中写道:“上海的所谓‘文学家’,真是不成样子,只会玩小花样,不知其他。我真想作一篇文章,至少五六万字,把历来所受的闷气都说出来,这其实也是留给将来的一点遗产。”

可惜,当时的鲁迅已经病入膏肓,没有精力再写这样一篇长文了,最终在1936年10月19日与世长辞,年仅55岁。

鲁迅去世20天后,也就是11月9日,张春桥在《大晚报》上发表了一篇《鲁迅先生断片——我的悼念》,“深情”地悼念了鲁迅先生,好像他是鲁迅最忠实的学生一样。

但是,谁会相信呢?徒增笑耳!

(参考资料:《张春桥传》《炎黄春秋》)