"王老师,您这辈子是不是就困在潘金莲这个角色里了?"面对这个略显尖锐的问题,王思懿在2022年的《演员的品格》访谈中莞尔一笑:"每个角色都是演员的勋章,但勋章应该挂在胸前,而不是刻在脸上。"这番回应背后,藏着中国影视圈特有的"角色诅咒"现象——当某个角色过于深入人心时,演员就会被永久性符号化。

这种现象在业内被称为"类型固化困境"。根据中国传媒大学2023年发布的《演员职业发展报告》,有68%的经典角色饰演者在后续职业生涯中遭遇戏路限制。王思懿的特别之处在于,她在角色符号与社会期待之间走出了一条独特路径。当同代演员还在商业片中挣扎时,她选择参演小众话剧《青衣》打磨演技,这种"逆向突围"策略令人耳目一新。

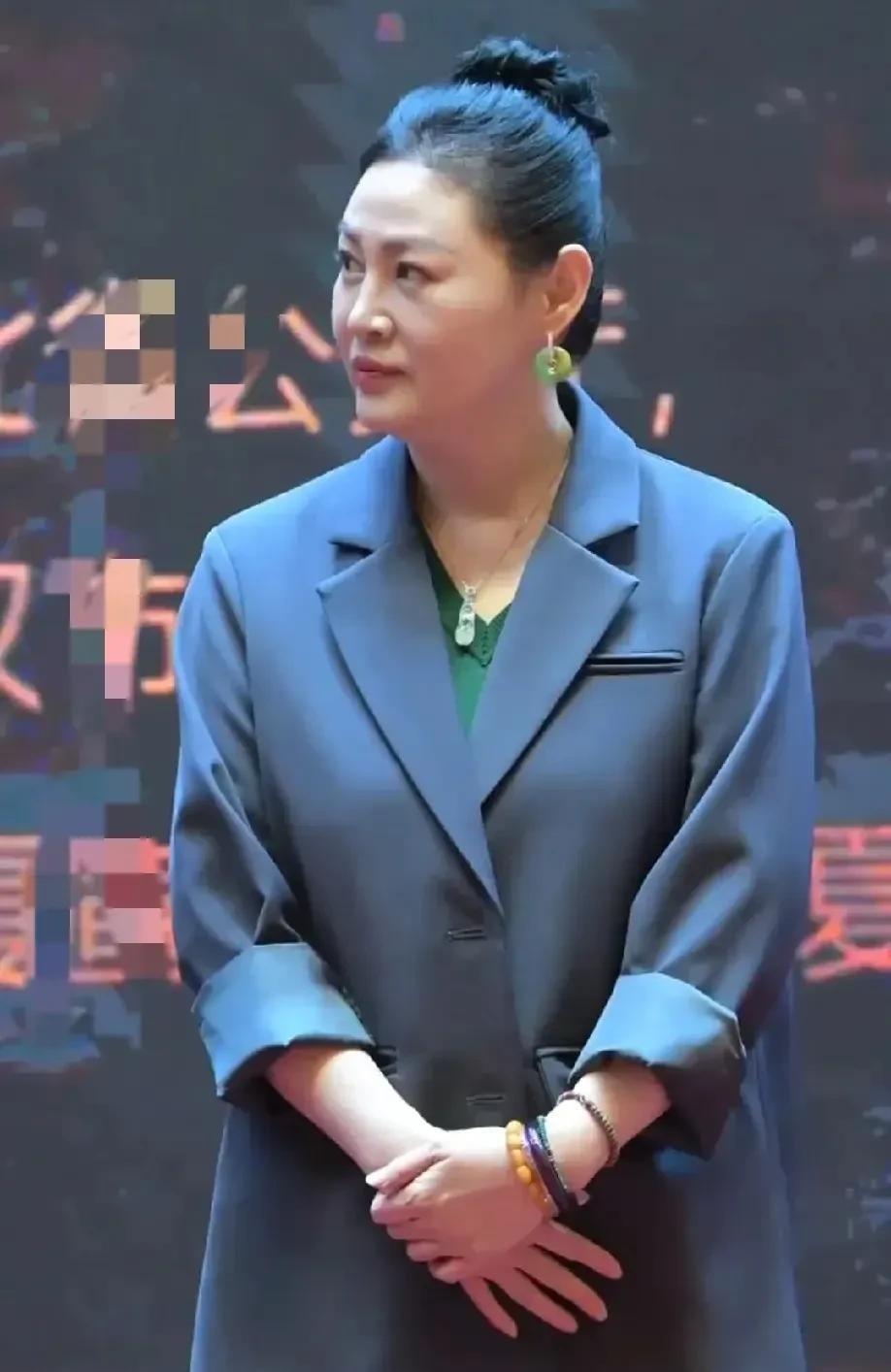

在全民热衷讨论"中年女演员危机"的当下,54岁的王思懿却展现出别样的生命韵律。2023年她客串《三十而已2》时,剧组人员惊讶发现这位"前辈"竟能精准把握短视频时代的表演节奏。这种与时俱进的适应能力,恰似她在社交媒体上分享的书法作品——传统底蕴中透着现代笔触。

心理学专家李欣在《破茧》一书中指出:"真正的抗衰老不是对抗时间,而是与时间共舞。"王思懿近年参与的敦煌文化保护项目,正是这种智慧的生动注解。她将演员的镜头感转化为文物保护宣传的视觉语言,这种跨界不是逃避,而是对生命宽度的重新丈量。

当娱乐圈陷入数据崇拜的漩涡,王思懿的"冷处理"策略显得尤为可贵。她没有开通短视频账号,却在B站传统文化频道拥有百万粉丝。这种"反流量"的成功案例,印证了清华大学新闻学院2024年研究成果:优质内容正在重构受众注意力分配模式。

在杭州某文创园见到王思懿时,她正在指导年轻演员排练先锋话剧。"现在的小孩总想着怎么'出圈',我倒觉得应该先学会'入戏'。"这话让人想起她在《演员的诞生》中的表现——当其他评委在制造话题时,她总能从戏剧本体出发给出专业建议。这种"内容至上"的坚持,在算法横行的时代愈发珍贵。

王思懿的蜕变之路,恰好暗合中国女性意识觉醒的浪潮。从被凝视的"金莲"到文化项目发起人,她的身份转换堪称当代女性自我建构的范本。北师大性别研究所2023年调研显示,65%的受访者认为王思懿的转型"展现了成熟女性的多维价值"。

这种价值重构在具体行动中尤为明显。她发起的"她力量"公益项目,帮助偏远地区女童获得艺术教育机会。当被问及初衷时,她说:"每个女孩都应该有机会成为自己人生的编剧。"这种从被动演绎到主动创造的转变,正是对女性命运剧本的精彩改写。

结语站在2024年的节点回望,王思懿的人生轨迹恰似一面多棱镜:折射过聚光灯下的璀璨,也映照过转型期的迷茫,最终凝聚成温润通透的琥珀光。她的故事告诉我们,突破角色定型的秘诀不在于撕掉标签,而在于书写新的标签;抵抗年龄焦虑的答案不是永葆青春,而是持续成长。

在人人争做流量的年代,这位"冻龄女神"用二十六年时间证明:真正的演员永远站在镜头后面,而清醒的自我永远站在生活前面。当我们还在争论"中年女演员出路何在"时,王思懿早已用行动给出答案——出路不在他处,就在每个敢于重新定义自我的瞬间。各位读者,你们的人生剧本中,是否也有需要重新诠释的角色呢?