还记得2023年那个让全网吃瓜群众集体震惊的"姜尘事件"吗?这场闹剧堪称娱乐圈版的《狼人杀》,只不过这次的主角不是明星绯闻,而是一场精心策划却又漏洞百出的"碰瓷"大戏。

姜尘,一个名不见经传的小演员,在2023年初突然在直播间哭诉自己被某"顶流男星"家暴的经历。她给出的线索如此具体——"广东人""爱逛菜场""温文尔雅人设",几乎就是在明示张颂文。这波操作立刻引爆网络,毕竟在#MeToo运动席卷全球的背景下,任何关于家暴的指控都会引发巨大关注。

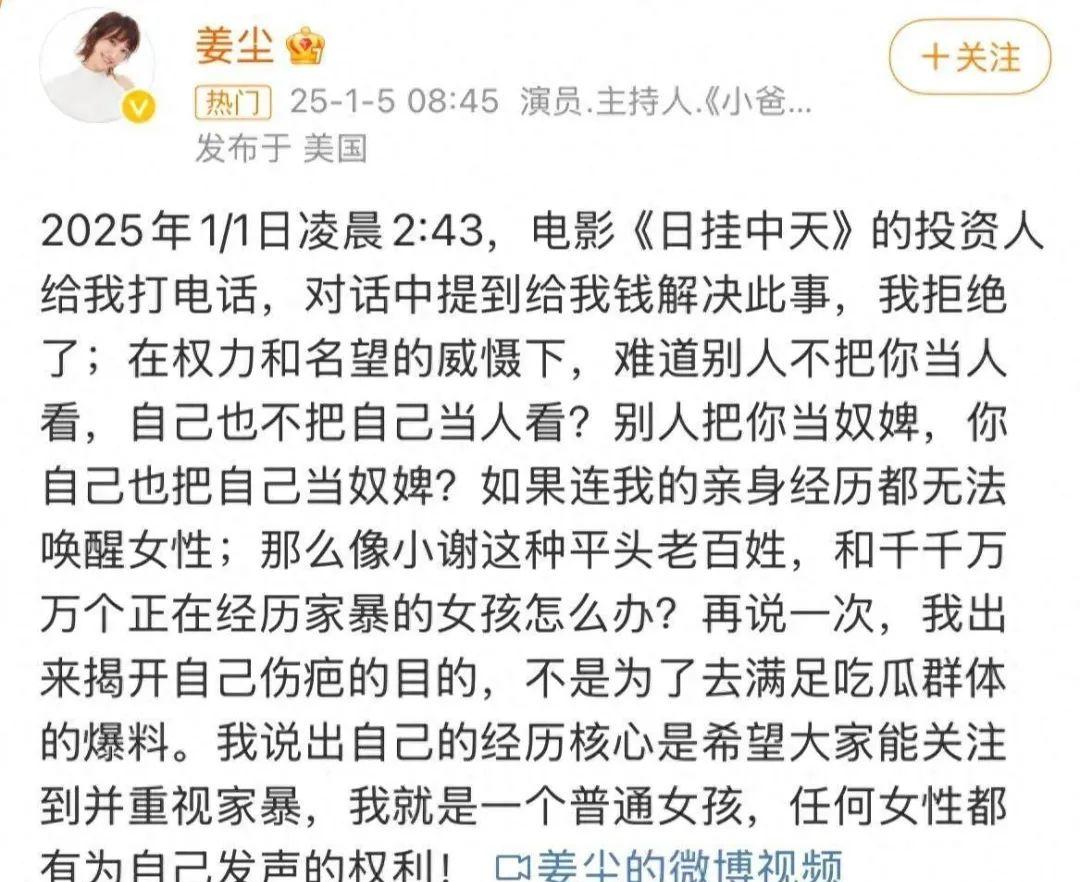

但事情的走向却出乎所有人意料。姜尘晒出的所谓"证据"——一段《日掛中天》投资人的录音,很快被证实是经过恶意剪辑的。完整录音显示,她将"张颂文朋友"的说法P成了"张颂文本人"的言论。这种拙劣的操作让网友直呼"把观众智商按在地上摩擦"!

更有趣的是,当姜尘在直播间边哭边卖9.9元面膜时,被指控的张颂文选择了"人间蒸发"——不回应、不卖惨、不买热搜。这种沉默反而成了最有力的反击,让姜尘的表演显得愈发可笑。

这场闹剧背后,反映的是一个更深层次的社会现象——"碰瓷经济学"在娱乐圈的盛行。在流量至上的时代,一些艺人发现,与其靠实力出圈,不如制造话题博眼球。姜尘显然深谙此道,但她低估了2023年网友的鉴别能力。

根据中国互联网信息中心最新数据显示,2023年中国网民规模已达10.79亿,其中短视频用户占比超过90%。这意味着现在的吃瓜群众早已不是当年容易被带节奏的"小白",而是进化成了"列文虎克Pro Max"级别的侦探。

姜尘的失败在于她还在用2020年的玩法应对2023年的游戏规则。她以为靠剪辑录音、模糊指控就能复制都美竹的"屠龙神话",却不知道现在的网友会拿着放大镜看每一帧画面,用时间轴比对每一条证据。

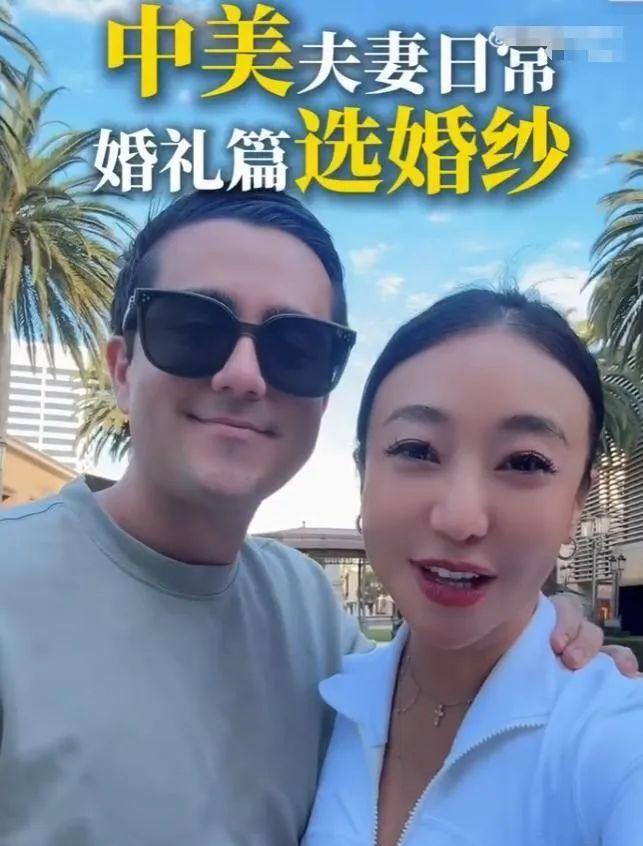

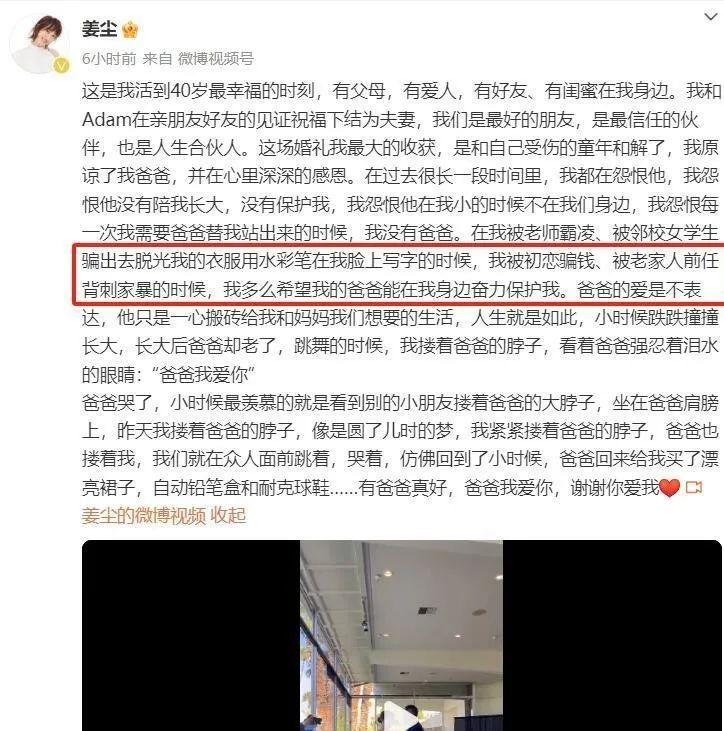

更讽刺的是,眼看家暴戏要凉,姜尘又火速官宣嫁小15岁美国男友Adam,试图用"姐弟恋甜宠剧"翻盘。结果网友扒出新郎是个医院实习生,住的豪宅是月租的,连婚礼现场照片都被发现P图痕迹。这波操作堪称"蹭流量教科书",只可惜教科书上的案例都是反面教材。

在这场闹剧中,最值得玩味的是张颂文的应对策略——全程沉默。这种"冷处理"反而成了教科书级的危机公关案例。

在信息爆炸的时代,我们习惯了明星们对各种传闻的激烈反应——发律师函、开记者会、买热搜澄清。但张颂文选择了最不符合"娱乐圈常规"的做法:不说话。这种沉默不是懦弱,而是一种基于强大自信的姿态。

导演高群书、陈国星等人主动下场力挺:"他连句玩笑话都不说人坏,怎么可能家暴?"这种来自同行的背书,比任何自辩都更有说服力。张颂文用事实证明:在狼人杀游戏里,真正的预言家根本不用跳身份——因为沉默,有时才是最响亮的金水!

这让我想起一个有趣的心理学现象:当一个人被无故指责时,激烈的反应反而会让人怀疑"是不是心虚";而从容的沉默则传递出一种"清者自清"的自信。张颂文的做法完美诠释了这一点。

这场持续半年的闹剧,最终以姜尘的彻底"翻车"告终。但它留给我们的思考却远未结束。

首先,它标志着"小作文控诉"时代的终结。网友已经对这种低成本、高收益的碰瓷手段产生了抗体。根据新浪微博数据显示,2023年明星名誉权案件的胜诉率高达87%,比2020年上升了15个百分点,这说明司法机关也在加强对恶意诽谤的打击力度。

其次,它证明了观众缘的本质是作品,而不是热搜。张颂文凭借《狂飙》等作品积累的观众缘,比任何公关手段都更坚固。这让我想起一个朋友的话:"真正的顶流不需要买热搜,因为观众会主动搜索他们。"

最后,这场闹剧也折射出娱乐圈的畸形生态。为什么一个名不见经传的演员要靠碰瓷顶流来博关注?为什么我们的注意力总是被这些负面新闻吸引?这值得我们每个人反思。

姜尘用半年时间证明了两件事:第一,娱乐圈的"小作文"正在加速失效;第二,张颂文的观众缘比WiFi信号还稳。这场闹剧最大的启发或许是:在这个信息过载的时代,有时候最有力的回应就是不回应。

下次当你看到某个爆炸性指控时,不妨先让"子弹飞一会儿"。毕竟在这个人人都能发声的时代,真相往往需要时间来沉淀。而对于那些真正靠作品说话的艺人来说,观众的喜爱才是最好的"防弹衣"。

最后问大家一个问题:在你看过的娱乐圈风波中,哪些明星的危机处理让你印象深刻?欢迎在评论区分享你的观点。