这是《铁血长津湖》系列的第37个故事!敬请大家阅读评论。

1950年11月12日傍晚,位于中朝边界的吉林临江大栗子火车站一片忙乱。

灯火管制下的火车站,所有窗户玻璃都用厚纸条糊成了米字形,既可以遮挡灯光又可以防备美机轰炸震碎,铁轨上的红色信号灯像萤火虫似地闪闪烁烁。

火车站到鸭绿江边的道路上,除了此起彼伏的小声口令,只有脚步踩着积雪的声响。

当志愿军战地记者孙佑杰乘坐的军列开进火车站时,作为长津湖战役主力部队的27军先头部队,79师已经开始徒步过江了。

随着“哗啦哗啦”的一阵声响,沉重的闷罐厢车门被打开,迎着雪花与寒风下车的孙佑杰,不禁浑身上下打了个冷颤。

这时,传来了命令:“报社的人,到火车头集合!”

等孙佑杰跑到火车头时,27军《胜利报》社长曲中一已经开始分配起了任务:“报社的人全部下到各师团,孙佑杰去79师237团……哦,237团马上开始过江了。”

孙佑杰一听,撒腿朝鸭绿江边的水泥桥跑去。

此时的鸭绿江边,雪花飘飘,雪雾腾腾,大战来临的紧张神情,弥漫在每一名指战员的脸上。

行军中的志愿军27军

人山人海中,孙佑杰好不容易找到了237团,团政委派人将其交给了3营教导员曲志伟。

孙佑杰说明了来意,曲志伟不假思索地说:“钢7铁8锤子9,请孙记者去7连吧。”

钢7铁8锤子9,这是27军人人熟知的一句话,但凡是7连,大多都是部队尖刀中的尖刀。

见是军里来的大记者,副教导员顾青梅亲自将孙佑杰送到了7连。

孙佑杰来到7连,和连长王忠湖、指导员姜连昇刚打了个招呼,营长刘相武走了过来:“7连到齐了没有?”

王忠湖上前报告说:“7连已经集合完毕!”

刘相武只是一挥手,7连便成两列纵队直奔水泥桥而去。

孙佑杰紧跟在姜连昇和通讯员小刘的身后,一路小跑跨过了鸭绿江。

第二天的凌晨5时许,79师237团3营进入了朝鲜的中江镇。

中江镇是一个群山环抱的大村子,坐落在南北走向的公路边。这里是北朝鲜最冷的地方,气温最低达零下43度。

但志愿军79师的到来,让还在冰冷中沉睡的村庄沸腾了。

闻声走出家门的男女老少,个个眉笑颜开,有的为志愿军腾房子,有的烧开水、烤棉鞋,还有的还拿出了自制的高丽参黄酒,仿佛迎接自己的亲人一般。

吃过早饭后,3营各连一律到附近的山坡树林隐蔽休息,连以上干部则去镇北的一栋草房子里开会研究防空。无需参加会议的孙佑杰,与会讲中国话的房东阿妈妮拉起了家常,拉着拉着便打起了瞌睡。

突然,传来阿妈妮惊恐的呼喊声:“扁机瓦扫,帕里帕里卡!”

接受过朝鲜语培训的孙佑杰,听得懂阿妈妮的喊声:“飞机来了,快跑!”

孙佑杰一口气跑进村边河滩灌木丛时,一架俯冲过来的美机一耷拉机尾,3枚炸弹带着刺耳的风哨子声自天而降。

以前的防空经验告诉孙佑杰,落向远处的炸弹是长的,落在近处的炸弹是圆的,而不长不圆的那枚将落在自己的身边。

眼见跑是来不及了,孙佑杰急忙打了一个滚儿,脸面朝下四肢撑地,张大了嘴巴闭上了眼睛,心里念叨着:该死该活就这么着了。

一声巨响过后,孙佑杰随即被沙土活埋,等奋力从沙土里抬出头来,才发现自己竟毫发未损。而想起落在房东屋的刻刀刻板,孙佑杰又急忙朝燃烧起来的村子里跑去。

这时,7连通讯员小刘提着孙佑杰的背包跑了过来。

原来宿营后,指导员姜连昇再三交待小刘,一定要保护好“军报的大记者”,自己和连长王忠湖去了营部开会。

孙佑杰一听顿觉凶多吉少,立即叫上小刘向镇北烟火弥漫处跑去。

此时,3营营部驻地已经是一片废墟。除了教导员曲志伟被烧成重伤获救之外,其余开会的营长刘相武、副教导员顾青梅等12名连以上干部,以及营警卫班、通讯班全部牺牲在美机的轰炸中。

这30多名官兵,许多都是孙佑杰的胶东同乡。孙佑杰惊呆了,像木偶似地立在那里,一时欲哭无泪。

这时,孙佑杰发现一具双手掩面的尸体,过去一看正是7连指导员姜连昇。

姜连昇24岁,1米7几的个头,面皮细白,剑眉大眼,曾获得过27军优秀政治指导员的称号。

行军路上谈及连队的思想政治工作,姜连昇说过一段令孙佑杰印象深刻的话:

“连里发出任何号令,干部尤其是指导员,必须带头执行,这是无声的命令,否则磨掉牙也没有用。”

孙佑杰的行李虽然是轻装,但加上生熟两条粮袋也有40多斤,而战斗连队每人还要携带1个基数的100发子弹、4枚手榴弹,令加两把军镐、军铲少说也有60多斤。

按照部队行军规定,正连级以上干部可以将行李放到驮马上,而姜连昇身上不但一样都不少,还不时替换负重更多的机枪班战士,最后竟将有些吃力的孙佑杰的两条粮袋也抢到了自己的肩膀上。

也看清了是自己指导员的通讯员小刘,突然一头扑过来撕心裂肺地哭喊道:“指导员!我没有保护好你……还不如我死了算了!”

看着残留的胸部军装还冒着缕缕青烟,小刘以为指导员还活着,于是一边用雪揉搓一边朝孙佑杰哭喊:“孙记者,救救指导员,救救指导员啊!”

再也忍不住的孙佑杰,顿时也泪流满面,紧紧地搂住了小刘。

孙佑杰

这时,传来了紧急命令:所有人立即离开,疏散隐蔽防空。

3营仅剩下的通讯员小刘,抹掉眼泪去牵营长和教导员的战马时,它们一看是生人,立即悲鸣刨蹄,折腾了好一会儿也不肯离去。

小刘难过的又哭起来,抚摸着两匹战马的脖子,喃喃自语地说:“好战友,听命令,我们出发。”

战马是战友,它通人性。可没走多远,两匹战马突然回头,又刨着蹄子嘶鸣起来。

小刘又流着眼泪喃喃自语道:“好战友,听命令,我们出发。”

看着这令人动容的场景,孙佑杰又不禁热泪盈眶。

这才出国第一天,部队就遇到了如此惨重的牺牲,看来美国鬼子可不是什么纸老虎,它真的会吃人的。

行军几天后,孙佑杰又奉命来到了80师240团的3营7连。

当天夜里,配属27军80师的炮兵16团2营从后面赶上来,超越了240团3营7连。

炮兵是8匹战马拉运一门大炮,若没有那膘肥体壮的战马,这些仅有的重武器将寸步难行,所以炮兵们拿着战马比自己还要紧。

看着扛着机枪艰难行进的7连机枪班,一名炮兵战士得意洋洋地说:“步兵兄弟,用不用带你们一程啊!”

7连机枪班长戴庆奎道:“我说炮兵老大哥,这么神气啊!”

“不是神气!炮兵攻打八面坡,排排炮弹齐发射。和美国鬼子打仗是大炮拼刺刀,关键还要看我们炮兵咧。”

看着浑身冒着热气的战马,戴庆奎开玩笑道:“老子想吃你的马肉!”

“我看哪,你去吃美国鬼子的肉吧!”说罢,炮兵战士扬着马鞭朝前奔去。

一名新战士问戴庆奎:“班长,你说这个马肉能吃吗?我老家可从不吃马肉呢。”

戴庆奎道:“你是饿了吧?”

新战士道:“班长,有点饿了。”

戴庆奎指了指浑身热气战马:“你想想这个马屁的味道。”

新兵战士顿做恶心状:“班长,你快别说了。”

“还饿吗?”

“班长,你这一说,不饿了。”

戴庆奎拿过了新战士脖子上的小马枪:“没有命令口粮不能动,快跟上!”

第二天清晨,宿营后的炮兵16团2营为了防空,将松树枝搭在了马背上。可马觉得不舒服,一会儿就把松树枝抖搂掉了,战士们只好将自己的棉大衣反过来,再拆下铺盖的白布里撕成布条,将棉大衣绑在马身上取暖。

结果一个白天下来,炮兵16团2营的战马安然无恙,却冻伤了的几十名官兵。

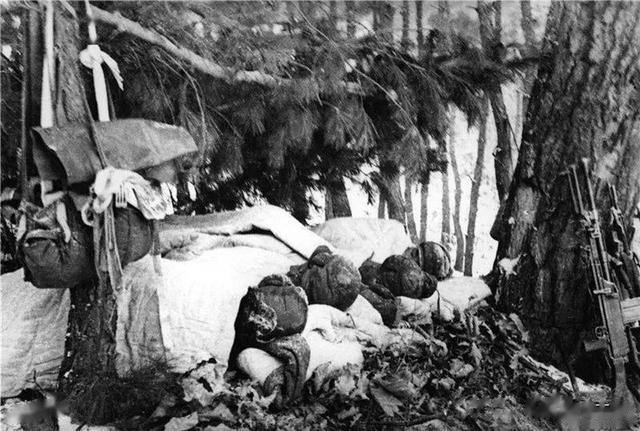

野外宿营的志愿军27军

当天夜里,继续行军的240团3营7连,突然又赶上了炮兵16团2营的马拉炮车。

原来,炮车拉长套的头马前蹄陷进了桥缝里,几名炮兵鼓捣了半天,马蹄非但没有拔出来,反而越陷越深,榴弹炮车是进也不行退也不得。唯一的办法是将这匹战马枪毙,再换一匹备用战马。

可炮兵视战马为无声的战友,上级命令过后,怎么也不忍心朝头马开枪。而戴庆奎却不管这一套,得到命令后举枪就要打。

这时,一名炮兵冲过来紧紧护住了马:“战马是我们炮兵的战友,你们有能耐,朝老子开枪。”

戴庆奎得令在先,也是不依不饶:“你以为老子不敢哪,贻误军情,不管是马是人,老子照样开枪。”

眼见炮兵和步兵要打起来时,下到炮兵2营的炮兵16团宣传股长张采正也赶了上来。

张采正和孙佑杰是胶东抗大的同学,孙佑杰与戴庆奎又是文登同乡,孙佑杰将两人叫在一起说明了情况,张采正这才喝退了护着战马的炮兵战士。

戴庆奎转身一声枪响,战马倒地毙命,炮兵战士顿时哭了。

那名炮兵搂着马脖子边流泪边说:“我们一起南征北战好几年,可来朝鲜还没打一仗,你就牺牲了。”

炮兵有个传统,即便再饿也不会吃自己的战马。

而毙命的战马刚被拖到桥头,已经断粮的7连战士掏出刺刀就要去割马肉,刚才那名炮兵哭着大骂起来:“妈的,你们步兵心太黑了,让狗叼走了,啊?”

等炮兵用积雪掩埋了战马,齐刷刷敬礼离开后,戴庆奎又急忙上前扒出了马,不几分钟就扛回了一条马腿。

后面的同样饥肠辘辘的战士,不由分说一阵踢里咔嚓,肥壮的战马片刻之间只剩了一堆骨头架子。

兵马未动,粮草先行。美军更懂得这个道理,它的飞机专门打志愿军的运输火车和汽车。

27军入朝的第一天,仅有的52辆卡车便报废了17辆,剩下的车辆也因飞机轰炸无法按时到达预定位置,一时间,粮食也成了27军面临的头等大事。

此时,整个27军断粮已经成了普遍现象。于是,部队有了一个不成文的规定,宿营后以连为单位自行到附近村里寻找食物,能找到多少就拿多少,已经顾不上国内战争时期十分严格的三大纪律八项注意了。

而第二天拂晓,宿营后的240团3营7连,却以班为单位煮起了马肉,戴庆奎机枪班的战士饱餐一顿,然后呼呼大睡起来。

野餐中的志愿军27军

孙佑杰与戴庆奎再次相见,已经是长津湖战役开始后的11月30日黄昏。

此前,历经4天3夜的血战,攻击美7师北极熊团的27军80师,减员已经达到了三分之二,所有的战斗部队合编成了11个严重缺员的步兵连,以及1个迫击炮连和1个重机枪连。

可即便如此,已经杀红了眼的27军仍不想放过也摇摇欲坠的美7师北极熊团,决定休整两天一夜之后,加强81师于11月30日夜里继续攻击,坚决消灭美7师北极熊团。

11月27日夜里,长津湖战役打响时,作为文字记者的孙佑杰还在三线阵地待命,因为战斗经验一般的记者一旦进入一线阵地,不但容易造成误伤,还会被敌人的特工队袭击。

11月29日夜里,孙佑杰得到一个消息,说因伤亡严重和断粮,一线部队打不动了,已经奉命转入休整。

孙佑杰不由顿生疑问,这才是出国的第一战,堂堂的27军怎么就打不动了呢?

当天夜里,孙佑杰手持3.0手枪,顺着电话线找到了军指挥所,只见已经两天两夜没合眼的首长们都挤在土炕上呼呼大睡。

值班参谋告诉孙佑杰说:“一线部队的确打不动了,正在休整,准备再战。”

孙佑杰问道:“我要去一线采访,哪个部队打得最激烈?”

值班参谋道:“80师240团。这个团从内洞峙追着敌人打,一直打进了新兴里,但伤亡也最大。”

出门钻进军指房屋前的一个柳条框里,休息了一个小时后,孙佑杰又踏着没过膝盖的积雪,开始朝新兴里方向行进。

等深一步浅一步到达80师前指时,部队正在奉命开展战斗总结。

敌人有哪些弱点?敌人害怕什么?统统找出来,然后抓住敌人的弱点,敌人怕什么,部队就坚决打什么。

打一仗进一步,这是27军自成军以来的传统。

27军上下总结出了美军八个怕的特点:

一怕近战,二怕夜战,三怕手榴弹,四怕拼刺刀,五怕突袭战,六怕迂回战,七怕吹军号喇叭,八怕坏天气。

可基层部队讨论来讨论去,最后无不集中到了吃的和弹药上来。

不说敌情不清,不说空中和大炮掩护,也不说无线通讯,肚子里有粮,枪里有弹,这是部队作战最起码的要求,没有这两样,怎么去打仗,又怎么能打胜仗?

而尤其是吃的,不用说一线的排连营干部,就是团里和师里主要首长也无法回答,因为后勤部队付出了巨大的牺牲粮食还是运不上来,所以他们照样也在挨饿。

孙佑杰又来到了240团。团首长告诉孙佑杰,他们团的弹药除了子弹就剩下手榴弹了,迫击炮弹能打响的,都已经打完了,至于吃的,实际上从27日夜里就已经断粮了,所以指战员们都希望早打,因为吃的只能靠战斗中去缴获。

深入基层连队的孙佑杰,恰好来到了戴庆奎所在的3营7连。此时的戴庆奎,因为作战勇敢和干部伤亡,已经升任了整编后的7连主攻排副排长。

孙佑杰(左)

戴庆奎告诉孙佑杰,一名战士上阵地前对连长说:“我不怕死,你让我吃顿饱饭吧!填饱了肚子,我好有劲去杀美国鬼子!”

刚烈的连长一听,转过身去哭了,因为他和战士们一样,每天也只能吃一个土豆。

孙佑杰问:“那怎么办?战士们靠什么坚持战斗?”

戴庆奎指着用刺刀掘冻土和趴在稻田里找东西的2班说:“挖草根,找稻穗。”

看着只有几个人挖到草根、找到谷穗,孙佑杰又来到了1班。

此时的1班长,正组织战士们讨论吃苦挨饿的价值。

1班长说:“我们今天在这里吃苦挨饿,为的是祖国的安宁和人民的幸福,即便光荣了也值了!”

这时,一名战士问1班长:“打完这一仗,祖国会是什么样子啊?”

1班长说:“打完这一仗,就没有人敢欺负我们新中国了,我们回去搞建设,到那时祖国就富强了,生活条件也就好了。”

另一名战士又问:“怎么个好法呢?”

1班长说:“到那个时候,我们楼上楼下,电灯电话,吃面包喝牛奶,杀猪宰牛天天像过年一样。”

又有一名战士问:“我们在这里的情形,祖国人民知不知道?”

1班长指了指孙佑杰说:“知道,军里的大记者都来了,祖国和人民早晚会知道的。”

孙佑杰眼睛一热,将戴庆奎拉到一边,问:“你说实话,你们到底靠吃什么来支撑战斗!”

戴庆奎道:“你非要知道实情?”

孙佑杰说:“我是记者啊,不了解实情,我冒死来一线干什么?”

戴庆奎悄悄说:“别的班我不清楚,我带领的2班饿极了,夜里去割敌人身上的肉吃。”

孙佑杰问:“去割敌人身上的肉?”

戴庆奎道:“阵地前有许多被我们打死的敌人,没办法,我们只能吃他们的肉。”

孙佑杰又问:“怎么个吃法啊?”

戴庆奎说:“回来烤一烤,然后闭着眼睛吃。”

孙佑杰惊呆了,愣在在那里半天没有一句话。

这时,紧急集结的命令突然下达了。

戴庆奎连一句告别的话都没说,带着2班朝出击地点跑了过去,只留给了孙佑杰一个背影。

多年后,孙佑杰将这一幕写进了《鸭绿江告诉你》这本书里。而此时的孙佑杰,还不知道戴庆奎是死是活。

《鸭绿江告诉你》在《烟台日报》连载后的一天,孙佑杰突然接到了戴庆奎的电话:“《鸭绿江告诉你》我看了,你写得好啊?”

孙佑杰还以为是一名读者,于是问:“恁是哪一位啊?”

“我是戴庆奎呀!”原来,部队转业后的戴庆奎也在烟台。

几天后,分别多年的孙佑杰与孙佑杰终于相见。

泪流满面的两位老英雄,抱了又抱,亲了又亲,以至于连一张合影都没有留下。

这或许应验了一句话,最珍贵的记忆永远在人的心灵深处。

(文字源自本人书稿《铁血长津湖》,媒体转载须经同意,侵权必究。)

┃戈未央:抗战流亡学生子弟,长津湖战役烈士后人,非虚构领域作家;代表作《踏不灭的薪火》,国家图书馆永久收藏。