历史的车轮滚滚向前,中国历史上共有400多位皇帝,王朝更迭如走马灯般频繁,而每一次王朝的落幕,往往意味着一位亡国之君的黯然离场。

但事实上,在这些亡国之君中,有一些人本有机会成为一代明君,甚至创造盛世,可惜却因种种原因导致国破家亡,成了亡国之君。

那么,谁才是中国历史上最令人惋惜的亡国之君?

第三、明朝崇祯帝朱由检

崇祯帝朱由检是明朝第十六位皇帝,他是明光宗朱常洛第五子,和“木匠皇帝”明熹宗朱由校是同父异母的兄弟。

崇祯本来和皇位没什么关系,但朱由校膝下无子,因此只能兄终弟及,由崇祯继承皇位。

崇祯即位后的表现和明朝末年的几位皇帝形成鲜明对比,他一上台就励志要重现大明王朝的辉煌。

他大力铲除以魏忠贤为首的阉党,在处理政事上事必躬亲,并且生活节俭,衣服打补丁也不舍得换,称得上是位年轻有为的皇帝。

无奈大明气数已尽,内有李自成等农民起义,外有后金在关外不停骚扰,加上朝廷内部争斗激烈,而且正处小冰河时期,天灾不断,最终,崇祯还是没有抗住,即使这样,京城被李自成攻破后,他没有选择逃避,而是在煤山自缢,和大明王朝一起覆灭,终年34岁,在位17年。

崇祯帝在位期间确实努力想要挽救大明王朝的颓势,但此时的大明王朝已经病入膏肓,不是靠崇祯帝一己之力就能挽救的。

如果崇祯帝早生几十年,或许能够成为一个中兴之主,毕竟,和其他亡国之君不同的是,崇祯手里的权力是实打实的,说砍谁就砍谁,如果没有生在乱世,可以说是一定会大有作为的。

但历史没有如果,他生在了一个乱世,一个无法挽回的乱世,他的勤奋和节俭并不能改变大明王朝灭亡的命运。

第二、商纣王帝辛

商朝作为第二个朝代,代表着中国悠久历史的传承,而提到商朝,怎能不提那位“声名狼藉”的末代君主——商纣王。

商纣王,本名帝辛,又称寿王,是商朝第三十代君主,也是商王朝的终结者。在《封神演义》等文学作品中,他被描绘成一个沉迷酒色、暴虐无道的昏君。但事实真的如此吗?

然而,历史总是由胜利者书写的,当我们翻开尘封的历史画卷不难发现,商纣王的形象可能并非大众所想的那样。

商纣王其实是一位颇有能力的君主,可以说是能文能武,他天资聪明、神武过人,在位期间重视农业、任用贤能,并且不断开疆拓土,经营东南,巩固了东夷和中原的统一,使国力达到鼎盛。

而正是他的开疆拓土导致了商朝的灭亡,他伐徐州之夷虽然打了胜仗,但损失太大,俘虏太多,消化不了,结果被周武王乘虚而入,大批俘虏倒戈相向,商朝就这么亡了国。

第一、隋炀帝杨广

一提到隋炀帝杨广,大多数人脑海中浮现的可能是暴君的形象。然而,这位被后世唾骂的皇帝,其实有着不俗的文治武功。

他即位后,重视教育,进一步完善和推广科举制度,这一政策对后世影响深远。

同时,他修建京杭大运河,虽然当时民怨沸腾,但这条运河却极大地促进了中国南、北方的沟通,促进了经济的繁荣,京杭大运河可以说是功在千秋的一个巨大贡献。军事上,杨广征讨四方,打败吐谷浑、契丹、突厥等,在开疆拓土以及对外战争方面,他的武功甚至堪比汉武帝。

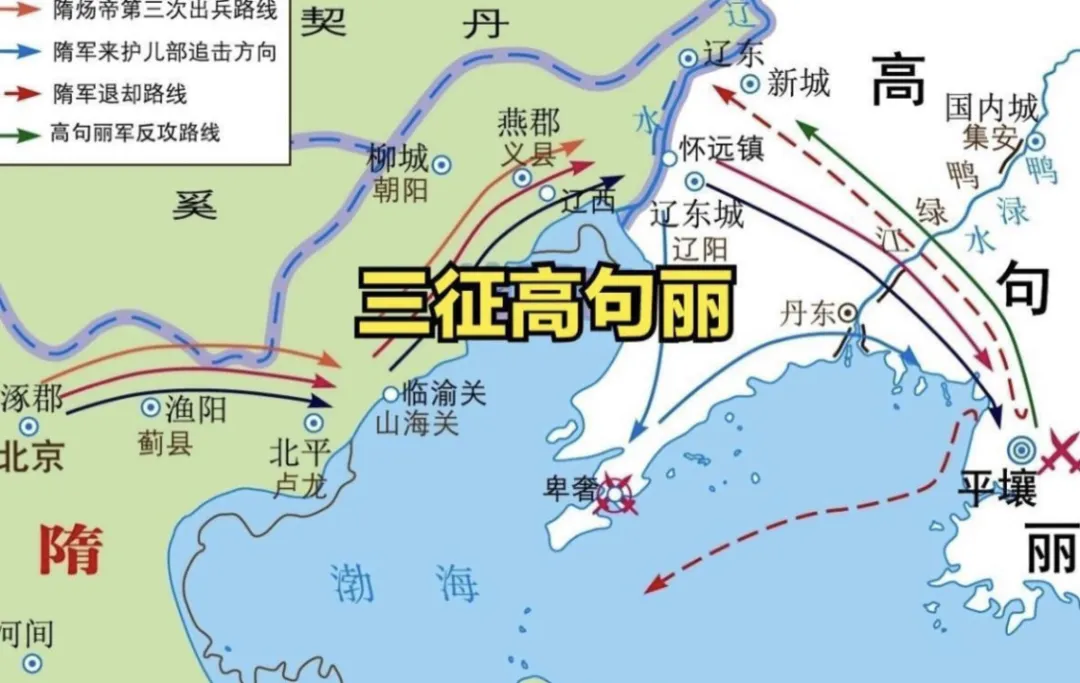

然而,正是这些巨大的工程和战争,让隋朝这个新兴王朝不堪重负,三征高句丽动用士卒百万,因战争征用的民夫更是不计其数,如此下来损失民兵数十万,耗费的财物更是不计其数。

结果自然造成民怨四起,最后一次高句丽失败就是因为国内起义不断,杨广不得不返回。

而在起义的背后则是关陇贵族的操控,毕竟,杨广对科举制度的重视只是他宏达计划的一部分,为的就是打破关陇贵族对统治阶级的束缚,可惜,杨广步子迈的太大了,最终导致了隋朝的灭亡。

如果杨广能够稍微放缓脚步,或许隋朝真的能够开创一个更加辉煌的盛世,也许就没唐朝什么事了。