明朝永乐年间,经济快速发展,农业生产稳定,手工业和商业也取得了显著进步,明朝社会经济状况繁荣昌盛,史称“永乐盛世”。而中国郑和下西洋便是在这样的背景下开始的。

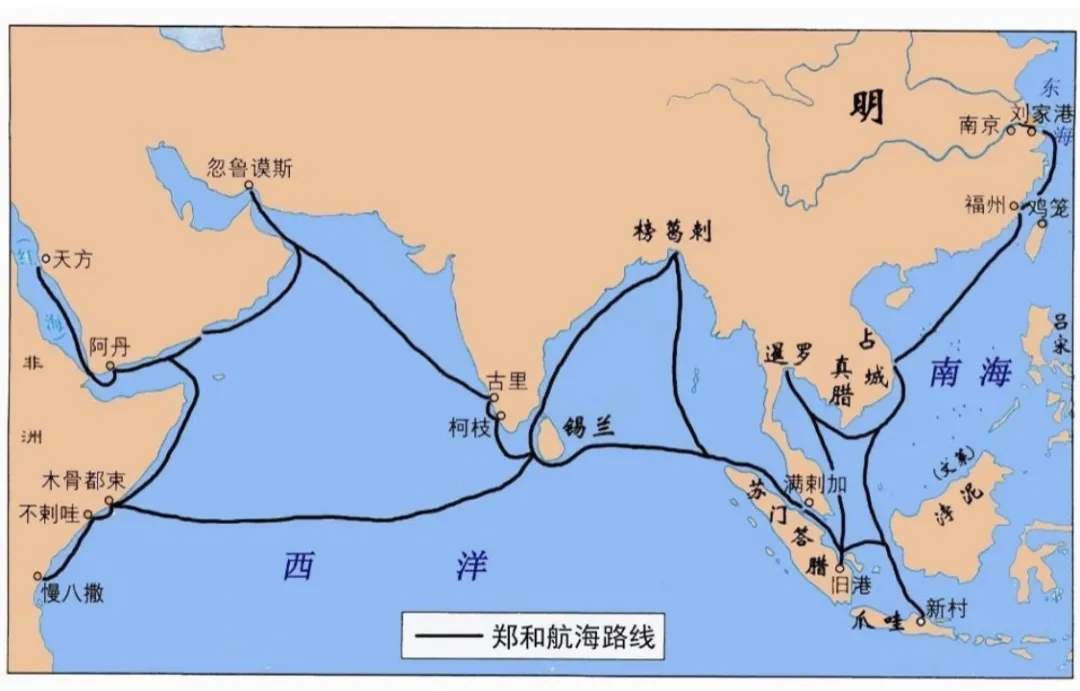

从1405年至1433年,郑和先后七次远航,足迹遍及东南亚、南亚、西亚乃至非洲东海岸和红海沿岸的三十多个国家和地区。

要知道,这可是比西方开启大航海时代早了近一个世纪。郑和下西洋的船队规模庞大,船只数量与吨位都远超当时的西方船队,堪称世界顶级船队。

而郑和下西洋带来的好处自不必说,首先,声势浩大的船队宣扬了明朝的国威,东南亚小国纷纷前来朝贡,明朝的国际地位显著提高。

再说说经济方面,郑和下西洋开拓了海外贸易,把中国的丝绸、瓷器等商品被源源不断地运往国外,换回了当地的香料、药材、动植物、珠宝等货物。

这贸易往来一频繁,不仅丰富了中国的市场供应,还带来了巨额的贸易顺差,促进了明朝的经济发展。

文化方面,郑和下西洋也是贡献巨大,明朝的船队与沿途各国进行了友好的文化交流,传播了中华文明,促进了中国文化的传播和发扬。

可以说,如果照此盛况发展下去,明朝势必会发展成世界级的海洋强国,可惜,事与愿违,事情向着相反的方向发展了。

首先就是钱的问题,这出海远航可不是小打小闹,是需要真金白银支持的,船只的建造,船员的俸禄,吃的粮食,所需物资,这全都需要银子的支持,那银子从哪儿来?当然是国库。

这不算大问题,毕竟当时的明朝有钱,可问题是,这郑和下西洋带回来的那些奇珍异宝,以及带来的源源不断的财富全进了朱棣的口袋,都在他的内帑。

对于进入内帑的这些财富,朱棣曾经说过,郑和下西洋带来的这些财富都是上天赐予的,要用来奖赏有功之人,就连他自己也不敢随便乱花。只是这些财物到底赏给了谁?那就不得而知了。很大程度上是被朱棣用来打仗了。

但有一点是可以肯定的,郑和下西洋带来的财富绝对没有分给那些个文官大臣,这出海远航带来的好处却全让皇帝一个人给独吞了,他们能乐意吗?

所以,这朝堂上反对下西洋的声音那是越来越大,背后的原因都是这文官集团在捣鬼。

所以,这郑和下西洋就成了那些文官集团的眼中钉、肉中刺,他们天天在朝堂上吵吵嚷嚷的,就是不想让这郑和下西洋继续下去。

但朱棣也是个倔脾气,而且强硬,他认定了的事儿,那是八头牛也拉不回来。所以这郑和下西洋在困难重重下依然进行了六次。

不过,这经费问题却是越来越严重了,国库里的钱那是越来越少,毕竟朱棣常年在外南征北战,银子花的跟流水一样,而这下西洋也不少烧银子,最后朱棣也是没办法了,只好把这郑和下西洋给停了下来。

经过朱高炽、朱瞻基父子俩的统治,明朝得到了短暂的恢复,于是朱瞻基开启了第七次下西洋,可就在准备第八次下西洋的时候,朱瞻基却突然去世了。

到了朱祁镇,他也是个有雄心壮志的皇帝,造好了海船准备出海远航,结果呢,土木堡之变就发生了,有这么巧?

到了朱见深即位,他也想恢复下西洋,结果呢,文官集团一片反对之声,他们都说下西洋这事儿除了宣威海外,带回点珍奇野兽之外,对国家没啥好处,还劳民伤财,兵部车驾郎中刘大夏更狠,据《殊域周咨录》记载,刘大夏一把火把郑和下西洋制作的海图等资料全给烧了。

后面的皇帝也试图过解除海禁,比如隆庆开关,从1567年到1644年这段时间,海外流入大明朝的白银总数大约为3亿3千万两,相当于当时全世界生产的白银总量的三分之一,这效果够明显了吧,可最后依然在文官集团的运作下重新实施海禁。

为什么明朝的文官集团如此反对开海?因为这显然动了文官集团的奶酪,他们不想让皇家开海,因为一旦开海,那走私的生意就不好做了。

毕竟文官集团那些个士族靠走私赚的盆满钵满,要是开海了,那这出海的生意就得交给皇家来做了,他们还能赚到什么钱?

明朝的文官集团,简直是历史的罪人。