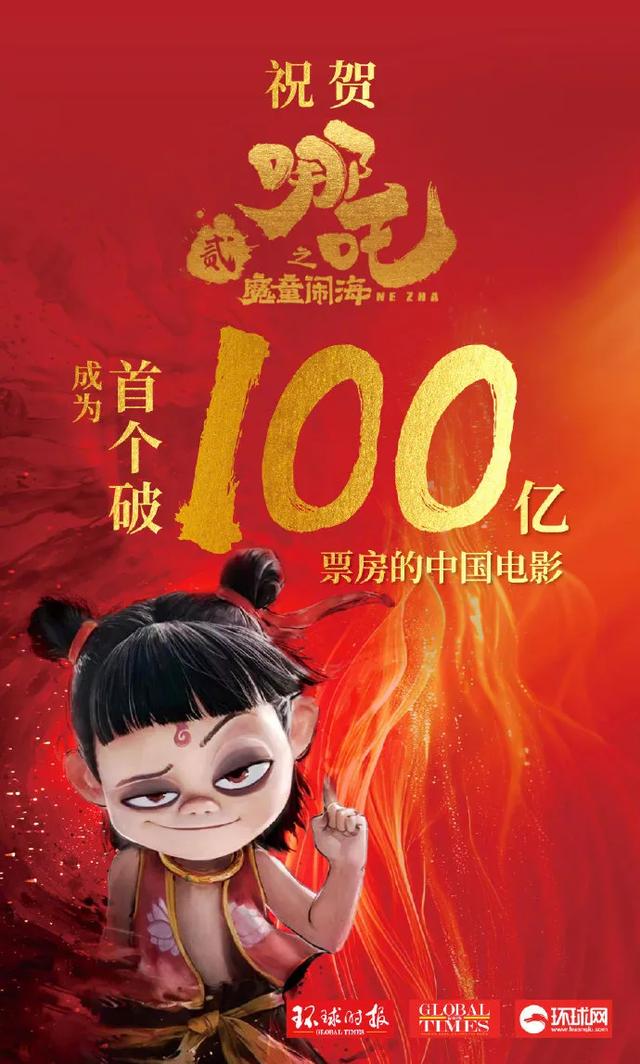

当《哪吒2》票房突破百亿的海报在社交媒体刷屏时,这个数字犹如一柄双刃剑,既折射出中国动画电影工业化进程的飞跃,又暴露出产业生态中的深层痼疾。在铺天盖地的庆功海报背后,影院排片表上清一色的红色场次标记、企事业单位批量购票的"红色任务"、午夜场诡异的满座数据,共同编织着这个充满魔幻现实主义色彩的票房神话。这场看似辉煌的胜利,恰似一面照妖镜,将中国电影产业转型期的集体焦虑与结构性矛盾照得纤毫毕现。

一、虚假繁荣的狂欢面具

在华北某三线城市,万达影城的排片表上演着荒诞剧:六个影厅中有五个全天循环播放《哪吒2》,仅剩的IMAX厅在凌晨两点显示满座。这种"幽灵场次"与2016年《叶问3》的票房造假如出一辙,只是技术手段更加隐蔽。制片方通过保底发行协议与院线形成利益同盟,利用"锁场""填场"等操作制造观影假象,在资本市场与衍生品市场实现双重套利。

更具中国特色的"组织观影"现象悄然蔓延。某央企工会主席透露,上级部门以"支持国产动画"名义摊派观影指标,职工需自费购票并提交票根照片。这种变相的行政干预,使得票房数据沦为权力意志的计量器。据第三方数据监测机构统计,类似非市场行为贡献的票房占比可能高达15%-20%,形成独特的"政策票房"现象。

资本市场的推波助澜更让这场狂欢失控。在《哪吒2》上映期间,相关概念股单月涨幅超过80%,衍生品预售突破5亿元。这种金融杠杆撬动票房的模式,使得电影本体沦为资本游戏的筹码。当票房与股价形成共振,艺术创作不可避免地异化为财务报表的数字游戏。

二、产业升级的艰难突围

在虚火炽热的表象之下,中国动画电影的技术革命正在静水深流。《哪吒2》中突破性的流体特效技术,将粒子渲染效率提升300%,毛发系统精度达到每平方厘米12000根。这些硬核技术进步,标志着国产动画电影工业体系已构建起完整的数字生产线。追光动画、彩条屋等头部企业形成的产业集群,正在改写全球动画产业的地缘格局。

市场结构的深层变革更值得关注。三四线城市票房贡献率从2015年的28%跃升至42%,"小镇青年"成为决定票房成败的关键变量。这种消费下沉既带来市场扩容的机遇,也导致内容创作出现"向下兼容"的妥协。《哪吒2》中刻意强化的方言梗、网络段子,正是这种市场逻辑的产物。

文化话语权的争夺战在衍生品市场悄然打响。与电影同步推出的敖丙手办48小时内售罄,跨界联名产品覆盖茶饮、服饰、数码等12个品类。这种全产业链开发模式,正在打破好莱坞对动画IP的垄断。但急功近利的开发策略也导致产品同质化,某电商平台数据显示,哪吒联名款T恤的退货率高达35%。

三、破茧重生的必由之路

建立多维评价体系已成当务之急。北京电影学院新近推出的"电影健康指数",将盗版资源下载量、社交媒体二次创作量、衍生品复购率等纳入评估维度。这种去中心化的评价机制,有望打破"唯票房论"的畸形生态。猫眼专业版上线的"真实热度指数",通过分析退票率、场次利用率等数据,已撕开多部"爆款"电影的票房画皮。

内容创新的困局亟待突破。当"神话新编"成为安全牌,中国动画电影正在陷入创意贫困。《哪吒2》对"我命由我不由天"的重复演绎,暴露了创作力的透支。反观《深海》在水墨粒子技术上的美学探索,虽市场遇冷却为类型突破留下火种。这种"向死而生"的创作勇气,才是产业进化的真正引擎。

产业治理的现代化转型刻不容缓。国家电影局推出的"票房异常波动预警系统",运用区块链技术实现票务数据全程追溯。上海电影节创设的"动画电影伦理委员会",正在构建内容创新的边界框架。这些制度创新若能落地生根,或将催生真正的产业革命。

站在电影产业转型的十字路口,《哪吒2》的百亿票房既是里程碑也是警示碑。当资本狂欢的泡沫退去,真正留存于观众记忆的,终将是那些用匠心浇筑的画面、用真诚讲述的故事。中国动画电影的真正崛起,不在于制造多少票房神话,而在于能否培育出可持续的内容生态,让每一粒创意的种子都能在产业土壤中自由生长。或许到那时,我们才能坦然面对票房数字,因为它不再是虚幻的金融魔术,而是文化价值的真实刻度。