1950年某日,福建周宁周边一村落,村民热议不断。

此人是否有人见过并认识?

此人紧握一张泛黄照片,村民纷纷围拢探头观看,满心好奇。

年轻人皆称未见,而年长者见照片后眼眶泛红,言语间哽咽不断。

众人追问之下,终于揭晓了此人身份及其照片中过往的遭遇。

一张照片偶然被发现,揭露了十几年前的往事,使福建周宁人民重见一位几被遗忘的英雄烈士。

【搜出老照片,发现革命英雄】

1950年,福建周宁充满活力,到处呈现出生机盎然的景象。

土地改革运动如春雨般席卷中国,为无数农民带来生存希望,重燃他们对未来的期盼。

土改运动兴起,福建周宁焕然一新。贫苦人民脸上绽放出前所未见的灿烂笑容,过去的阴霾似乎已烟消云散。

众人前往当地大地主家,认真搜查,决心将其家中所有贵重物品一一找出,绝不遗漏。

这地主家财物丰厚,务必搜查详尽,不可遗漏丝毫,每一寸地方都要仔细检查。

队长发言结束,四周随即响起接连不断的应答与保证声。

"报告,发现一张老照片。"土改队员突然举起从墙缝搜出的照片,大声宣布。

众人不解为何将照片藏于墙缝,纷纷上前查看照片内容。

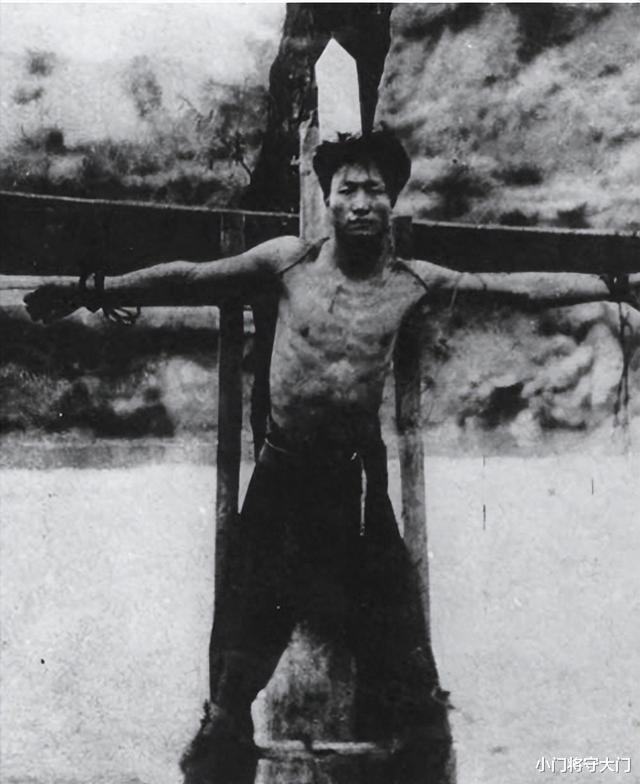

照片展现一瘦削成年男子被绑于木架上,细察之下,可见其手掌中竟嵌有钉子。

经周宁附近走访调查,受刑成年男子身份得以确认,为福建周宁县周墩端源村人凌福顺,此信息源自老照片。

凌福顺诞生于1912年,即民国元年,此时中国千年帝制终结,一个全新却动荡的时代随之开启。

这似乎表明,凌福顺的命运将被坎坷曲折所伴随,一生难以平坦。

然而,世人万千,有人屈服于眼前困境,停滞不前;有人却逢山开路,遇水架桥,坎坷经历使其愈发强大,彰显其独特英雄气概。

凌福顺属于后者,家境贫寒且幼失双亲,年仅十几岁便需自食其力,同时还要照顾年幼的弟弟。

凌福顺虽年幼,却历经诸多磨难,目睹众多人间不幸。

尽管历经苦难,他的善良与勇气未减,反而更加见不得他人受苦,自身所受之苦,让他对别人的痛苦更加感同身受。

19岁的凌福顺,凭常年苦难练就的强健体魄,进入周墩县城后迅速获得了一份令人称羡的工作:成为国民党地方武装周墩常备队队员,即国民党警察。

当时众多国民党警察对民众态度恶劣,利用手中微权,仗势欺人,肆意压迫普通百姓。

然而,凌福顺虽为赚钱养弟而被迫从警,却绝不忍自己与那些丧失良知之人同流合污。

穿上国民党警察制服,凌福顺不欺压百姓,常助遇困者,此举在队中显得与众不同,成为“奇葩”存在。

面对凌福顺的高洁,有人讽其愚钝,不懂借职谋私,但凌福顺不顾同事讥讽,坚守做人底线,拒绝做违心之事。

这份工作使他目睹了国民党的腐败,连警察亦如此,他深感国民党难担救国重任。

凌福顺身上散发出的正义感,与共产党人身上的气质不谋而合。他的英勇表现,迅速吸引了吴少安的关注,当时吴少安正秘密进行革命活动,在国民党内部为共产党搜集情报和开展地下工作。

接触吴少安后,凌福顺受共产党思想感召,正义与使命感驱使他向革命靠拢。次年,他辞旧职,秘密加入周墩地下组织,致力于革命事业。

此间,凌福顺如获滋养的小树苗,在党的引领下快速成长,积极执行任务,动员群众,坚决与反革命势力斗争。

凌福顺因表现卓越,迅速获得我党的关注与信任。

1934年7月,凌福顺因忠诚经考验获认可,正式入党。但入党后不久,他便迅速面临了一个关乎生死的重大抉择。

【宁死不离乡,英勇战斗】

1933年,蒋介石调集百万兵力,对中央苏区红军发起猛烈的第五次围剿行动。

在前四次“围剿”中,我军均获胜。面对第五次“围剿”,初期我军信心十足,但局势迅速恶化。

1934年10月,中央苏区红军第五次反“围剿”失败,为保护革命力量,红军实施战略转移,踏上为期两年多、长达二万五千里的长征征途。

据可靠情报,闽东革命根据地面临国民党对革命人士的猛烈“清剿”。为保存革命力量,党内决定撤离革命人士,规避此次危机。

上级寻得凌福顺,意图携其一同离去。

凌福顺面临抉择:是否暂弃闽东革命根据地随大军撤离,还是留守家乡,冒生命危险守护百姓。

凌福顺沉默片刻,眉头紧锁,最终坚定地说:“我无所畏惧,不惧牺牲。”

同年10月末,凌福顺完成了一项重要事务。

革命骨干商议后,定于10月30日发动武装起义,旨在消灭国民党在县内的武装,并建立周墩苏维埃政府。

主要参与这场暴动的是闽东工农游击队第11支队,该支队由凌福顺领导。

凌福顺等人连夜奋战,成功占领周墩镇,并缴获大量枪支。此役使凌福顺的战斗经验更为丰富。

胜利后不久,凌福顺等人便陷入空前困境,国民党“围剿”力量日益增强。

1935年8月,凌福顺因工作卓越及坚定战斗意志,被委任为周墩独立营营长,领导革命队员进行游击战,有效打击国民党势力。

独立营初建,凌福顺即在一次寡敌众的伏击战中,凭借出色战斗能力,彰显了自己的实力。

萧家岭伏击战的胜利扭转了闽东革命形势,促进了接下来三年游击战的发展,成为闽东革命史上著名的战役。

国民党“围剿”加剧,闽东红军独立师第一、三纵队亦遭追击。

当时,叶飞、阮英平率领的两个纵队仅200余人,却遭300余国民党军追击,形势危急。

凌福顺曾与叶飞有交集,知悉其困境后,迅速提出策略,并率新成立的独立营,意图以此国民党军队作为实战演练对象。

凌福顺了解附近地形,闻叶飞等人欲往周墩紫云,提议诱敌至萧家岭布伏。

国民党军抵达萧家岭后,即遭叶飞等人伏击,突袭之下,国民党军首要行动是迅速撤退。

然而,他们此时仅能撤往萌源或端源村,而凌福顺的独立营已预先在这两地设伏。

国民党军慌乱撤退之际,未留意四周,凌福顺率独立营果断出击,成功拦截其退路。

在双重围攻下,国民党军陷入困境,犹如被困瓮中的鳖,迅速溃败。

我军击毙国民党军连长、排长各一名,打死打伤士兵40余人,并缴获大量枪支弹药,致使当地国民党军遭受重大损失。

此战后,凌福顺之名在国民党军中广为人知,同时招致部分国民党人士的怨恨。

【被俘牺牲,烈士精神永存】

当时,红军主力长征途中,闽东地区国民党势力嚣张,形势暂对国民党有利。

凌福顺因遭国民党人记恨,同样面临生死存亡的严峻考验。

闽东国民党人士增多,四处布下抓捕凌福顺的眼线,为擒获他,国民党精心布置重重陷阱。

凌福顺率独立营避于深山以防敌发现,但物资日渐匮乏。为解此困,凌福顺毅然决定外出搜寻补给。

1936年4月,他率小队寻找物资归途中,途经浦源村时,不幸被国民党人察觉。

得知消息,国民党人兴奋不已,随即派遣一连兵力,旨在捕获凌福顺。

凌福顺与战友仅数人,难以抵御国民党一个连的进攻。

凌福顺意识到自己是主要目标,遂吩咐其他人向相反方向逃散,并坚称他们必须生存下来。

与此同时,凌福顺如无畏战士,冲向敌人,子弹自枪膛射出,直击对手。即便知无生还之机,他亦决意战斗至最后一刻。

同时,凌福顺心中默数子弹,迅速决定:留最后一颗子弹自尽,宁死不屈,绝不向国民党投降,更不做其俘虏。

然而,凌福顺的计划落空,敌人欲活捉他,故意使他的子弹偏离,致其暂未危及生命。

捕获凌福顺后,国民党人员起初虚伪地劝其归顺。

凌福顺如同众多共产党人,面对敌人劝降不为所动,无论敌人提供何种诱人条件,他均未有过一丝叛变的念头。

经过十多日连续的审讯、劝降及逼供,凌福顺坚守不屈,致国民党人耐心耗尽。

4月25日,失踪已久的凌福顺重现,已被国民党残忍地钉在行刑木架上。场景四周,尽是被迫聚集围观的民众。

凌福顺在生命的尽头,身体痛苦未使他求饶,临刑恐惧也未让他胆怯,他展现出了共产党人的崇高与伟大。

然而,凌福顺表现越不屈,国民党人因内心恐惧而愈发残暴。

为领赏,国民党人先为凌福顺拍照,随后对他实施凌迟,旨在恐吓在场民众,并迫使他展现出国民党人所期望的痛苦表情。

凌福顺遭锥子戳出多处血洞,刀子割下片片血肉,历经两个多小时的凌迟,期间他数次因剧痛苏醒,饱受折磨。

生命尽头,凌福顺遭国民党折磨得血肉模糊,仍拼尽余力,喊出了内心最坚决的声音。

父老乡亲,死亡并不可怕,我凌福顺虽逝,但革命精神长存。革命之火永不熄灭,我们要坚定信念,永远追随红色道路。

生命之言铿锵有力,国民党人面露恐惧与不安,唯恐他再出动摇人心之语,遂急令刽子手即刻处决凌福顺。

叶飞,曾与凌福顺共赴战场,于新中国成立后,获封开国大将之衔。

得知照片存在,他回忆起与烈士的交集,念及烈士英勇无畏的精神。

叶飞曾到访周宁县,对当地领导表示:

凌福顺是个值得周宁铭记的人物,应予以妥善纪念。

新中国历史上,凌福顺非显赫将领,但他对共产党、革命及周宁县人民的贡献不容忽视。

对许多人而言,生命至为宝贵,但对凌福顺而言,共产党的信仰超越生命。因此,他临终前的呐喊,令敌人也心生畏惧。

艰难岁月已逝,革命精神长存。为祖国、我党献身的烈士,将永驻世代中国人民心中,铭记不朽。