当前时代,婚姻自由度极高。

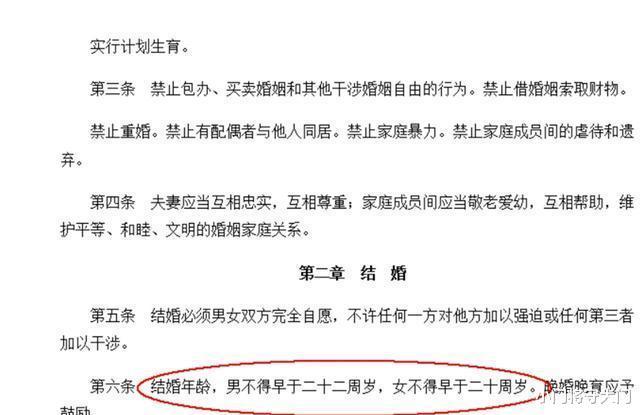

然而,婚姻法明确规定,男性未满22岁、女性未满20岁不得结婚。

这是因为,该年龄段是个体发育完全成熟的唯一时期。

古代男女结婚年龄普遍较早,常有十三四岁的女子便已成婚。

古代男子是否都偏爱娶少女?事实并非如此。

此种婚俗存在,源于三个现实原因。这些因素共同发挥作用,导致了这一习俗的形成。

具体原因何在?需追溯至古代婚姻制度的变革。

在原始氏族社会,生产力极度落后,生产工具及劳动成果的分配极不公平。

结婚常为具备特定身份者所享,其要求与礼仪均极为严苛。

据《周礼》所载,当时男子结婚年龄为30岁,女子则为20岁。

一夫多妻制在我国是不被法律所允许的,我国法律规定实行一夫一妻制,每个人都应当遵守法律法规,不要尝试从事任何违法的活动。另外,在婚姻关系中,忠诚和尊重是维系关系的重要基石。无论男女,都应在婚姻中保持对伴侣的忠诚与尊重,避免伤害对方的感情。同时,社会也应加强道德教育和法律宣传,共同维护健康、平等的婚姻关系。

这场婚姻蕴含强烈的政治意味。

女子嫁后常需速育,故多待完全成年方嫁,以确保生育能力。

春秋时期,婚姻日益普遍,导致情况逐渐发生变化。

国家为迅速增长人口,有时会违背《周礼》规定,将法定结婚年龄提前。

当时各大国普遍规定,女子若16岁前未出嫁,其娘家将面临处罚。

男子若未于18岁前成婚,将因违反规定而获刑入狱。

因此,当时百姓普遍倾向于让儿女尽早成婚。

为避免过早婚姻和生育影响他们的身体发育,当下的顾虑已被搁置。

汉朝时,历经春秋战国纷争及秦末起义等动荡,国家人口数量大幅减少。

国家欲对匈奴用兵,却发现可调兵力严重不足,人手极度匮乏。

汉朝廷为督促婚姻,制定了极为严格的政策。

汉惠帝心慈手软,认为刑罚过重,于是将女子最低婚龄调整至30岁。

不婚的处罚措施由原先的服刑转变为罚款。

此罚款数额较大,相当于赋税的五倍。

汉惠帝行为颇为极端,其皇后张嫣于婚时年仅十一岁。

尽管他内心抗拒,但早婚的趋势已极为明显。

魏晋南北朝时期,少女出嫁的风俗更为流行。

皇家婚姻中,常有十一二岁即迎娶皇后之例。

有时,皇帝会迎娶年仅八岁的孩童为皇后。

此状况对民众的婚配习俗产生了显著影响。

在某一时期,女性早婚成为一种普遍现象,许多女孩在十一二岁的年纪便步入婚姻。

此不良习惯无疑对女性的生长发育造成了严重影响。

唐朝时,朝廷颁布规定,明确禁止13岁以下女子出嫁,以此作为法定婚龄下限。

尽管13岁现今看来仍旧年幼,但相较于以往的混乱局面,当前的状况已算改善不少。

至宋元明清四朝,中国婚俗已大致定型。

十三四岁的女子便结婚,这种习俗逐渐演变成了传统,然而,值得注意的是,这种早婚现象往往源于封建礼教的束缚和男女不平等的社会观念。在古代社会中,女性被视为男性的附属品,她们的婚姻往往更多地是由家庭和社会地位所决定,而非出于个人意愿。但如今,随着社会的进步和女性地位的提高,越来越多的国家和地区开始重视女性的教育和发展,并努力消除早婚等陈旧观念的影响。许多地方都制定了相关法律法规来保障女性的权益,确保她们能够在合适的年龄做出自己的选择,追求自己的幸福。因此,虽然历史上存在过女子十三四岁结婚的情况,但这绝不是现代社会的价值观。现代社会倡导平等、自由和尊重,鼓励每个人都能在最佳时机自主选择适合自己的伴侣,共同构建健康、和谐的家庭关系。

随着社会发展,婚龄虽定为十四五岁,但女子往往仍在未成年时便出嫁,发育尚未成熟。

解放后,“女十八、男二十”的年龄限制得以正式确立。

古代中国女性早嫁,实因社会需求和生产力水平所限。

综合而言,原因可归结为三点:

第一,需重视政治因素,确保其在决策与行动中发挥关键作用,以维护社会稳定与国家利益。

早婚风气源自贵族与皇室,其根源主要在于政治考量。

例如先前所述的汉惠帝,其皇后实为亲姐之女,即其外甥女。

此婚姻由母亲吕后安排,旨在提升吕氏宗族地位。

汉昭帝,汉武帝之子,娶大将军霍光外孙女为妻,该女年仅六岁。

皇室与贵族联姻,通常是两大家族结盟的方式。

在民间,此类现象同样普遍存在。

婚姻讲究“门当户对”,主要考虑男女双方的生活习惯是否匹配。

然而,两家门第相当者相互扶持,旨在谋取更多利益,此乃此类婚姻之核心目的。

宋朝时,显贵之家常行“榜下捉婿”,不顾一切与不相识者联姻,只因看重其潜力,望借此维持家族长久繁荣。

事实证明,家族联姻能带来“1+1大于2”的效应,显著增强两家族共同抵御风险的能力。

旧社会时,家族遇困首选求助亲家。

史书中常载皇室外戚擅权,官场中姻亲相互勾结之事,展现的是权力被亲族垄断,而非公正治理的常态。

民间常有女婿向岳父家求助借粮借钱,以助自家度过困难时期的故事流传。

政治联姻中,形式往往超越实际需求,占据主导地位。

早结婚意味着能更早确立个人地位。

不论是皇室贵族、朝中大臣,抑或是普通百姓,均对此活动充满热情,乐此不疲。

二,要实现人口增长,需关注人口增殖。这要求采取相应措施以促进生育率提升,确保人口数量稳步增长,满足社会发展需求。

史书记载,中原民族在战乱时期常有大量人口损失的记录。

战国时期,战争中损失数十万士兵的现象十分普遍。

三国至魏晋,中原军阀与外族频繁交战,屠城乃至“灭族”事件屡见不鲜。

羯族曾建立王朝,但随后被彻底屠戮,最终在历史长河中消逝无踪。

清末太平天国运动导致重大损失,人口减少超过一亿。

大量人口损失下,汉族仍为历史上最强盛民族,这得益于早婚传统的重要贡献。

十三四岁对女性而言,尚未达到身心的发育成熟期。

在生理学层面,她们已具备生育能力。

即便先前无法生育,待年岁增长至十五六岁,个体已具备生育能力。

女性从十五六岁至四十多岁,拥有超过三十年的生育期。

当时,拥有三四个儿子的家庭极为常见。

生产资料充裕时,人口数量增多意味着经济发展速度相应加快。

因此,尽管我们民族历经深重历史灾难,但只要迎来数十年和平,人口与生产力便会迅速恢复增长。

古时医疗技术落后,导致人的平均寿命普遍较短。

按当前年龄标准,存在个人未达结婚年龄便已去世的可能。

届时,人口正常繁衍将面临挑战,增殖更无从谈起。

在此情境下,尽早结婚成为一种迫不得已的选择。

第三,归因于经济模式。

当前,我们常提倡抵制“高额彩礼”,强调婚姻不应以高昂物质条件为前提,倡导理性健康的婚恋观念。

在古代,实际情况截然相反。

女儿出嫁后,即成为婆家成员,不再为娘家贡献经济收益。

同时,女方家人通常会准备一笔丰厚的嫁妆,旨在提升女儿的地位,确保她不受欺凌,维护其尊严。

苏辙,苏东坡之弟,因嫁出两女,经济几近崩溃,险些破产。

此情境下,女儿常被视作经济负担,即所谓的“赔钱货”。

作为"赔钱货",按常理,减少赔偿金额会更划算。

养育女儿至十三四岁,相较于养到二十多岁,成本自然更低。

因此,女方通常会倾向于尽早安排女儿出嫁,以此来降低可能面临的经济损失。

十三四岁嫁娶的极端早婚现象,按现今标准衡量,是对女性身心的摧残。

然而,从历史的视角审视,这符合当时社会背景与生产力发展状况。

可以说,若无此习俗,中华民族或许不会发展至如今之庞大规模。

当前,生产力显著提升,社会生产资料由原先的相对稀缺状态转变为相对充裕。

婚姻习俗随之变迁,实属自然之事。

我们无需过度焦虑,也无需盲目攀比古今,保持一颗平常心便是恰当的态度。