十七年,他以一己之力推翻了一个中央帝国,值得在历史上大书特书。

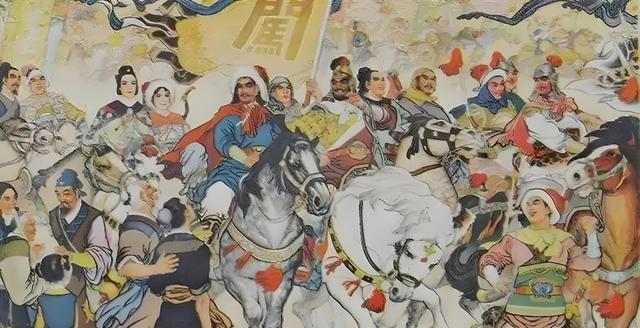

李自成策马踏进紫禁城时,意气风发。

四十二天,他辛辛苦苦建立的政权便灰飞烟灭,在历史上留下了不光彩的一笔。

李自成满盘皆输,一切所拥有的都化为乌有。

他一直都搞不明白,自己输在了哪里?

都说是因为那个让吴三桂“怒发冲冠”的红颜——陈圆圆。

可是李自成却不这么认为。

他不明白,当他冲向北京城时,天下人都箪食壶浆。

但是现在,他却犹如丧家之犬,被百姓弃如敝履。

1644年的春天,巍峨的紫禁城默默地见证历史:

一位庞大帝国的皇帝在这里被逼得含恨自缢。

逼死皇帝的人,坐上了龙椅。

仅仅一个多月的时间,这位踌躇满志的枭雄又被另一群人推翻。

后来,一群操着满语的北方异族却成为这里的主人……

当李自成最后望向紫禁城,他的心里又在想什么?

他是如何失去这一切的?

末路皇帝的血色诏书

1644年4月25日,当闯王李自成的铁骑踏破紫禁城的金门时,这座帝王宫殿迎来了它最为悲怆的时刻。

年仅三十三岁的崇祯皇帝,在万念俱灰之际选择了自缢煤山。

直到三日后,李自成的部下才在山上发现了那具披发覆面、孤寂凄凉的遗体。

崇祯最后的血诏,成了这场权力更迭中最为悲壮的序曲:

在这最后的文字里,这位末代皇帝将帝王的尊严与平民的悲悯完美地融为一体。

然而,崇祯皇帝悲凉的血诏却没能唤起李自成一丝的敬畏之心。

他认为崇祯这种皇帝就该死。

李自成派人用两贯钱买了一副柳木棺材,用土块当枕,草草收殓了崇祯的遗体。

这般简陋的待遇,让在场的文武百官无不掩面而泣。

襄城伯李国祯与兵部郎成德虽上疏请求厚葬先帝,李自成也只是象征性地为棺材刷了层红漆,重新为崇祯换上了皇冠、玉带和金靴。

由于崇祯生前未建陵寝,李自成也不愿另造,最后只得将崇祯与周皇后合葬于昌平县田贵妃的墓穴之中。

这般草率的安葬,更加重了文武百官对这位末代皇帝的无限感怀。

作为一个胜利者,李自成似乎并没有太大的格局,他甚至连装都懒得装。

一切都从严令变成一纸空文开始

李自成终于入主了紫禁城,这花花世界终于被他赢了下来。

进入京城伊始,李自成似乎还记得自己曾经许下的承诺。

为了安抚民心,他更是命人四处张贴告示:

这道威严的军令,在最初确实起到了震慑作用。

当两名士兵公然抢劫古玩店时,李自成立即下令将其凌迟处死。

这一果断处置,让官兵为之震动,京城秩序也因此维持了一段时日。

百姓们重拾信心,继续安居乐业,似乎看到了太平盛世的曙光。

然而,当权力的甘美开始腐蚀军心时,一切都变得不再纯粹。

最先打破军纪的,恰恰是李自成最信任的刘宗敏和李过。

他们不仅公然违抗军令,更带头抢劫城中百姓的财物,引发民怨沸腾。

当年那个以严明军纪闻名天下的农民领袖,在面对心腹大将刘宗敏的公然抗命时,竟显得如此无力。

刘宗敏的这句话,不仅道出了一个农民政权的根本缺陷,更预示着大顺王朝即将走向的命运深渊。

大顺军内部的君臣关系的失序,就从这一刻开启。

正如《流寇长篇》所记载:

义军内部派系林立,伪大将如李(过)、刘(宗敏),各自为雄,目无贼主,面称老李。

在这些将领眼中,打下北京城是全军将士用命换来的,与只会发号施令的李自成关系不大。

因此,他们对李自成的尊重更多停留在表面。

李自成深知这一点,为了维系自己的统治地位,即便心中再是愤怒,也不敢真正动用军法处置这些功勋卓著的大将。

久而久之,他立下的军令也就成了一纸空文,再无人愿意遵守。

这第一道裂痕的出现,让京城百姓对大顺军的态度从最初的支持,逐渐转向了怀疑与抵触。

紫禁之巅的诱惑:权利的美味让李自成逐渐迷失

黄袍加身的李自成,逐渐在紫禁之巅的纸醉金迷中迷失了自我。

那些未及逃脱的明朝妃嫔宫女,被他当做赏赐分给有功将士。

每名将领可得宫女三十人,而其中相貌最为出众的杜氏、陈氏、窦氏,则都归了李自成。

在她的影响下,李自成开始沉溺于声色犬马之中,渐渐丧失了当年的锐意进取。

这些曾经的宫中美人,成了这位新朝天子沉溺享乐的开端。

大将刘宗敏占据了外戚田弘玉的府邸,夜夜笙歌;

丞相牛金星不再以马代步,改乘轿子出行,其排场之大,甚至超过了亲王规格。

更令人齿冷的是,这些将领们不仅侵占民财,更是恣意妄为,甚至连降官的妻妾都不能幸免。

整个北京城笼罩在一片恐怖之中,百姓们战战兢兢,生怕自己成为下一个受害者。

财帛动人心:一场注定失败的助饷

在位的第二十一天,李自成发布诏令,召集所有勋戚文武官员上朝。

当文武百官兴冲冲地步入大殿时,等待他们的却是一场残酷的敛财行动。

这般巨额,对官员们而言无异于割肉。

更令人胆寒的是,为确保这些银两能够及时到位,李自成授意刘宗敏打造了五千副夹棍,上面布满棱刺铁钉,一旦夹入,便是粉身碎骨的痛楚。

内阁首辅魏藻德因筹不出十万两银子,被夹棍酷刑折磨五日,最终气绝身亡。

即便如此,刘宗敏仍不罢休,又对其子用刑

。魏家倾尽所有,才勉强凑齐一万七千两。清廉的礼部左侍郎丘瑜,因家无余财,在百般酷刑之下只得服食冰片自尽。

这场暴虐的敛财风暴中,最令人震惊的莫过于对国丈周奎的搜刮。

在酷刑的威逼下,周奎交出了五十多万两白银。

这一数字不仅暴露了明朝官员的贪腐程度,也成为了后人谈论明朝灭亡原因的一个注脚。

当官员们的钱财被榨干后,这场敛财风暴开始席卷向普通百姓。

很快,京城内外,家家空室,连日常生活所需的马骡铜器都被抢掠一空。

士兵们不仅劫掠成风,更是奸淫掳掠,无所不为。

据记载,短短四十二天内,李自成在北京共劫掠白银七千万两,珍宝不计其数。这些巨额财富的命运至今仍是一个未解之谜。

恣意妄为的恶果:山海关外的“怒发冲冠”

正当李自成沉醉于权力与财富时,一个致命的疏忽正在酝酿:驻守山海关的辽东总兵吴三桂,手握五万精锐关宁铁骑,成了这场权力游戏中的关键棋子。

李自成本想借助金钱收买人心。他深知崇祯已有十四个月未发饷银,便命降将唐通送去四万两饷银,极力笼络吴三桂。

起初,这个策略似乎颇有成效,吴三桂欣然应允归顺,还将山海关的统兵权交给了唐通。

这件事为李自成的政权敲起了丧钟。

吴三桂掉头返回山海关,将唐通囚禁,并向多尔衮求援。

1644年4月21日,吴三桂剃发降清,率关宁铁骑与清军六万精锐一同对抗李自成。

然而,这还不是最要命的,更致命的是:当李自成决定亲率十万大军征讨山海关时,军中已现分裂之象!

他本想派大将刘宗敏领军,却遭到了公然抗命。

经此一役,李自成在短短三天内损失惨重:十五员大将、八万精锐,尽数折损。

大势已去的李自成不甘心就此认输,竟下令斩杀吴三桂全家三十余口,这般残暴的报复,却只能加速自己政权的覆灭。

帝梦终结:大顺王朝的覆灭

1644年5月1日凌晨,李自成黯然离开了这座他苦心经营了四十二天的金色宫殿。

此时的他,已经不复当年那个意气风发的农民领袖。仓

皇出逃时,他带走了大量金银珠宝,但这些财富最终也未能帮他重整旗鼓。

从北京到西安,再到湖北,李自成的溃逃之路充满着戏剧性。

那些曾经追随他出生入死的将士们,此时也纷纷离他而去。

最终,在湖北通城九宫山一带,这位叱咤风云的枭雄悄然谢幕。

关于李自成的最后结局,历史留下了诸多悬念。

有说他服毒自尽,也有传他被村民程九伯所杀,更有记载称他在乱军中被误伤身亡。

甚至还有一种说法,认为他在兵败后投奔了榆中青城的叔父李斌,在那里安度晚年,最终葬于青城苇茨湾龙头堡子。

这些众说纷纭的结局,为这段跌宕起伏的历史蒙上了一层神秘的面纱。

李自成的侄子李过接管了残存的大顺军,但这个曾经叱咤风云的农民政权最终还是在清军的围剿下烟消云散。

李自成的失败,不仅仅是个人的悲剧,更折射出历史的悲哀。

李自成的军队善于除旧革新,却不擅长建立新制度。他们能够夺取政权,却无力维系统治。他们懂得分配战利品,却不明白治国安邦之道。

从某种意义上说,李自成政权的覆灭是历史的必然。

当一个政权无法突破自身的阶级局限,无法建立起有效的治理体系时,它的衰落就只是时间问题。

天下,不仅仅是单凭武力就能取得的,更不是依靠强权就能守住的。

李自成最终抛弃了人民,他也必将会被人民抛弃。

这个以驿卒身份起家的枭雄,凭借勇猛与严明军纪成就霸业,却在功成名就时迷失了自我。

在这短短四十二天里,我们看到一个新兴政权的短视与浮躁。

他们急于享受胜利的果实,却忘记了政权的根基在于民心。

一个政权的根基,既不在于它如何得到权力,而在于它如何运用权力。

不在于它如何登上巅峰,而在于它能否保持初心。

当一个统治者失去了最基本的民望,又怎能期望江山永固?

得道多助,失道寡助。民心所向,金城千里。