(一)

中国古代,有三大改革运动:王莽改制、王安石变法、张居正改革。

当然了,除了这三次之外,还有其他的一些改革事件,但是都没有这三次运动有名气。这三次改革在历史教科书上的重要性,那是尽人皆知的,哪怕是一个中学生都必须要了解这三个历史事件,因为高考有可能会涉及到嘛。

这三次改革运动之中,王莽改制和王安石变法都以失败而告终,只有张居正改革至少在他本人在世的时候,还是非常成功的。后人对其评价也很高,都认为他的改革非常有成效,确实管用。

那么,张居正改革到底都改了些啥呢?为什么后人都认为他改的对,改得好呢?他比起王莽和王安石高明在哪里呢?下面就来给大家简要介绍一下张居正改革都有哪些内容。

(二)

张居正从万历元年担任内阁首辅之后,直至万历十年他去世,在这段时间里,他做的事情是非常多的。像什么兴修水利、裁撤冗员、加强边防、清丈田亩等等,他干了不少,也干得都不错。以往有人把这些事都算进“改革”之列,但这个就值得商榷了。

兴修水利、清丈田亩这些事情严格来讲,算不得改革,因为本来就是大明朝廷一直在做的事。只不过张居正做得认真、细致,从不偷工减料,所以同样的事情,他做的和别人做的效果就不一样。

从严格意义上讲,张居正所做的真正属于改革范畴的事情,那其实也就两件事:一件是“考成法”,另一件就是“一条鞭法”。

“考成法”是一种行政制度的改革,换成咱们今天的语言,那就叫“岗位责任制”。

张居正在万历元年当上首辅之后,很快就颁布了“考成法”。“考成法”最主要的内容就是为每件公务都规定了时限。某件公务下达到某个部门,该部门必须在规定的时限内做出回复。另外,“考成法”还认真地规定了每个部门的详细职责,只要你在规定时限内完成了该由自己完成的任务,那么你就没事了,别人的事办砸了和你没关系。

如果在规定的时限内没有完成任务的官员那就要受到相应的处罚,今后的仕途会受到很大的影响。在张居正执政的时期,每年都会有近百位大小不等的官员因为考成法而受到各种处罚。有的被罚俸,有的被降职,甚至有的被开除。

如此一来,明朝官场上多年积累的公文旅行、推诿扯皮等现象就受到了极大的遏制。明朝政府的工作效率大大提高。

其实,明朝原来也不是没有考核制度,只不过规定得十分模糊,最终流于形式。张居正的做法就是把考核的内容量化、明确化,把工作内容分解成看得见摸得着的明确指标。这样一来,谁违反了规定,谁做得不到位,大家都能一目了然。

可惜的是,在张居正死后,万历十二年,一脑袋浆糊的万历帝竟然批准将考成法给废除了。结果,明朝官场又倒退回了那种稀里糊涂混日子的场景,并且就是在这样一种混沌的状态下,迎来了明清战争的生死时刻。

(三)

提到张居正的改革,最重要的内容就是“一条鞭法”。几乎所有的史书都对这个“一条鞭法”称颂备至。但是“一条鞭法”到底是怎么回事呢?恐怕除了专业的历史工作者之外,真的是没几个人清楚。

下面就给大家介绍一下这个“一条鞭法”。

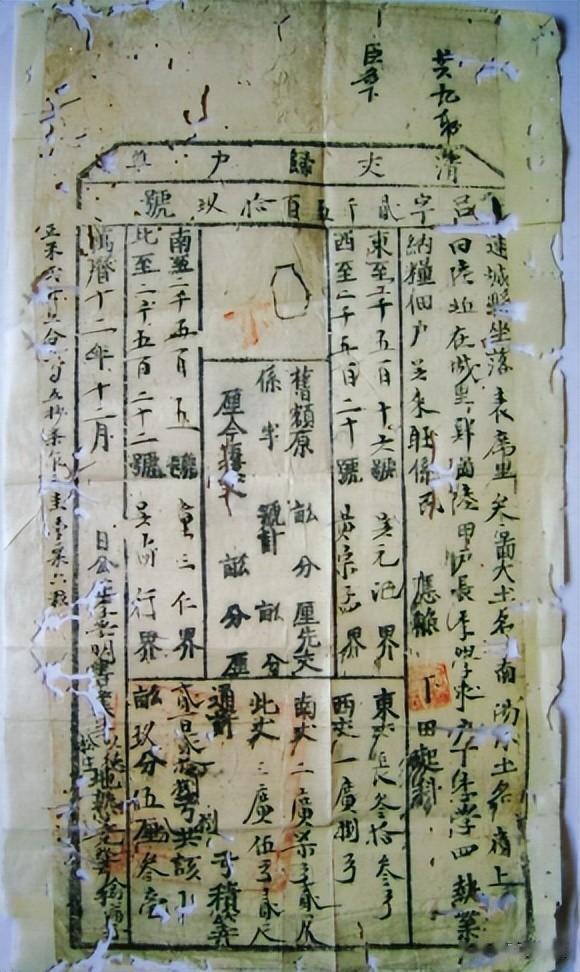

明朝传统的赋税制度是既收田赋,又加派徭役。这也就是说,一个普通农民,每年要给官府缴纳田赋,田地多的多交,少的少交。这里请注意,在张居正之前,农民缴纳田赋,主要交的是实物,也就是交粮食,或者其他农作物。

除了交田赋,农民还要服徭役,也就是在农闲季节,为官府做义务劳动。但是这个徭役,你是可以拿钱来顶替的。你可以给官府交钱,或者是交实物,官府拿这个钱去雇佣别人来代替你服徭役。因此,徭役实际上就等于人头税。

这样的一种制度,就会产生一个弊端。那就是各级官府必须保证自己管辖范围内的居民人数不能减少,如果一个县里,居民的人数出现了大幅度下降,那县令可就要完不成任务了。

因此,官府必须严格限制农民的流动,不允许农民自由迁徙。农民实际上就像俄国的农奴一样,被严格地束缚在了土地之上。

这样做就不利于社会的发展与进步,尤其是不利于市场经济的发展。

另外,缴税以实物为主,还带来了诸多的弊病。你上缴的粮食当然需要储藏起来,也需要人工来搬运、运输。于是,各级贪官污吏们就巧立名目,把仓储、运输的费用都加派在农民头上,另外还有什么“雀耗”、“鼠耗”,也就是被麻雀与老鼠偷吃的粮食损耗,这些也都要农民来承担。农民除了要缴纳正税之外,还要承担各种加派。而这些加派实际上大多都落入了各级贪官的腰包。

因此,传统的田赋徭役制度已经严重影响了社会经济的进步与发展,到了非改不可的地步了。在这样的背景下,张居正推出了“一条鞭法”。

(四)

“一条鞭法”并不是张居正的发明,在嘉靖年间就有人提出来,并且在小范围试验过,效果还是不错的。

只不过要废除传统的赋税制度,那会涉及到太多人的利益,所以推行起来难度是非常大的。

张居正在万历九年正式推行一条鞭法。这时,他已经权倾天下,说一不二,没有任何人敢于来捋虎须了。正是靠着这样的权威,张居正才成功地实现了改革税赋制度这个宏伟目标。

“一条鞭法”的“鞭”实际就是“编”的意思,也就是把田赋与徭役,还有其他针对农民的税收项目都合在一起,形成一个统一的税种。同时在收税时,取消收取实物的做法,改为一律上缴现银。

有人可能要说了,把所有的税种合在一起收,那总数也没有变啊,农民的负担不还是那么多吗?

是的,表面上农民的负担并没有减轻。但是实际效果却不一样。

“一条鞭法”最大的优点就在于,它不再按照人头来收税了,而是按照田亩的数量来收税。这样一来,地方官府就没有必要限制农民的自由迁徙了。

因为土地是搬不走的。土地上的农民走了,他的土地或者租、或者卖,到了别人的手里,官府只需要向土地的新所有者索要税款就可以了。

这样做,大家都得利。

官府用不着再费劲巴力地限制农民自由流动了,到了收税的时候,只要找到土地所有者就可以了。

农民如果感到种地没好处,就完全可以抛弃土地,找一个更利于生存的地方去讨生活。

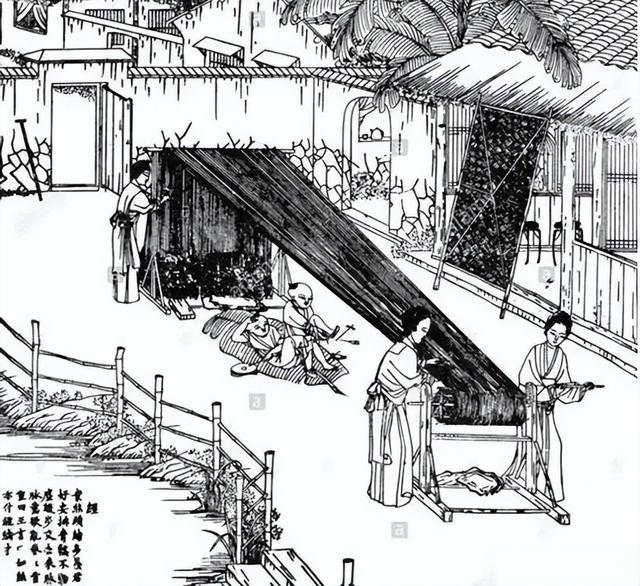

在当时商品经济蓬勃发展,资本主义萌芽不断涌现的时代大背景下,“一条鞭法”可谓是顺应时代潮流,符合经济规律,既利国又利民,是一项受到普遍欢迎的好政策。

(五)

历史上的王莽改制与王安石变法最终以失败而告终,其根本原因就在于,王莽与王安石两人违背了社会发展的基本规律,他们两个人都是试图采取限制甚至取消商业的手段,来化解经济危机。

他们这样做,与历史发展的大方向背道而驰,所以失败就是必然的。

张居正的改革则不然。他的“一条鞭法”完全符合时代进步的要求。“一条鞭法”解放了农村大量的劳动力,当时正值江南地区商品经济日益繁荣的时期,拥有了迁徙自由的农民就像现在的人们涌向珠三角一样,纷纷涌向江南地区。这就大大地促进了经济的发展,改革自然就获得了成功。

当时就有人认为:“一条鞭法”在江南一带效果最为显著,带来的效益也最好。在黄河流域则表现差一些,不过也没有什么坏处。

那时的人们不明白商品经济的道理,“一条鞭法”的成功是与江南商品经济大发展的背景分不开的。在黄河流域,由于商品经济不发达,“一条鞭法”就没有那些显著的效果了。

到了清代,“一条鞭法”化身为“摊丁入亩”继续实行。但是,由于满清朝廷闭关锁国,厉行海禁,所以江南地区丧失了世界商品出口基地的地位,虽然看上去还是很繁荣,但是由于没有了外部资金的流入,所以终究不能和明末相比。“摊丁入亩”政策最终也没有带来经济的进步。

(六)

张居正的“一条鞭法”虽然好评如潮,但是也有很多不足之处。

最主要的缺点就是统一用现银来收税这个制度上。

张居正的本意是改用现银收税,免去了各级地方官吏在仓储运输,以及鼠耗雀耗之类加派。但是贪官污吏们的智慧是无穷的,他们很快就想出了“火耗”这个捞钱的新门路。

“火耗”就是官府把农民上缴的碎银子收上来之后,需要统一熔铸成大银锭。熔铸的过程中,银两会有轻微的损耗。于是,官吏们就把“火耗”变成了新的加派项目。老百姓依然会受到额外的剥削。

要解决这个问题,当然应该使用带有面额的铸币,取代传统的银锭。当时,西班牙银币已经大量地流入中国,如果要仿制西班牙银币,提前三百年铸出银元来,那是完全可以做到的。

但可惜的是,当时人们一点都没有意识到铸币的优越性,大量的西班牙银币在进入中国后,很多都被熔融掉,重新铸成元宝。这样一来,“火耗”的恶政就一直延续了下去。

张居正是在万历九年开始实行“一条鞭法”的,第二年他就因为做痔疮手术感染而死了。如果他能多活几年,同时也能继续执政下去,那么他应该是会采取措施解决这个“火耗”问题的,而且也有可能采用铸币的方式来解决。

但是张居正死后,就再也没有一个像他那样敢于担当的人来当首辅了。“火耗”问题就变得越来越严重了。

到了清朝,以勤政著称的雍正帝也只是采取所谓“耗羡归公”的方法来解决火耗问题,也就是给火耗制定一个明确的标准数额,然后再把火耗这笔钱变成“养廉银”,送给各级官吏。实际上是把贪污合法化了。

到了光绪年间,大清龙洋才正式诞生,但是受到了各级官吏的层层阻挠,推行不畅,发行也有限。到了民国,“袁大头”才正式取代了银元宝的地位,变成了唯一正式货币。

(七)

前面给大家讲述了张居正改革的实际内容,特别是介绍了一下“一条鞭法”的来龙去脉。希望能够让大家对于张居正改革有一个正确的认识,丰富大家的历史知识。

一条鞭法只有在洪武或永乐二朝推动才可能达到百分之百效果

交银子哪来那么多银子