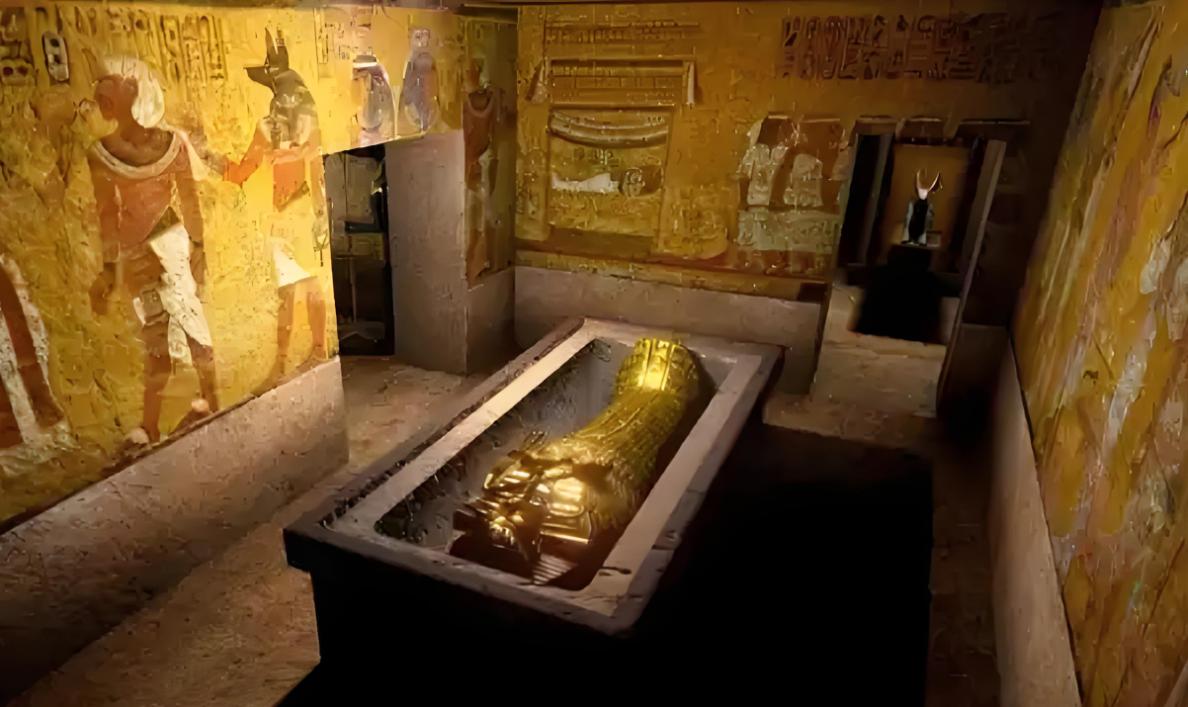

Ⅰ 凝固时光的巨石灵柩

1923年2月,开罗考古协会的探照灯刺破了吉萨高原的夜幕。

当英国考古学家霍华德·卡特正因图坦卡蒙陵墓的发现而名声大噪时,另一支探险队却在胡夫金字塔东南角400米处,掘开了惊煞众人的发现——七具由整块花岗岩雕凿而成的巨型石棺,在沙尘中显露出泛着青灰光泽的表面。

这些沉睡在黄沙下三千多年的石制容器,每具都达到令人瞠目的140吨重量。

在红外光谱仪的扫描下,石棺表面浮现出类似象形文字的波浪状纹路,与已知的任何古埃及文字系统都无法对应。

开罗大学考古系主任阿卜杜勒·法鲁克教授面对镜头时,手中的测绘仪在微微颤抖:"这些纹路既非装饰也非文字,倒像是某种能量传导的回路。"

现代激光切割团队曾尝试复刻其中一具石棺的切割工艺,却在仿制过程中发现致命缺陷——当使用金刚石钻头进行45度斜角雕刻时,原始石棺展现出的0.001毫米级误差控制,竟远超当代精密机床的加工精度。

匪夷所思的是,所有石棺内部都检测到微量铱元素残留,这种在地壳中含量极稀的金属,常被用作航天器防辐射涂层的材料。

Ⅱ 银河司南的千年觊觎

距离吉萨高原一万两千公里的秘鲁国家博物馆,安保主任路易斯·门多萨至今记得那个阴雨绵绵的清晨。

当清洁工擦拭某件编号为M-337的安第斯文明展品时,展柜内的温湿度计突然疯狂跳动。

这件1952年出土于库斯科古城的黑曜石圆盘,在特定角度的LED灯光下,竟投射出旋转的星云全息影像。

德国波恩天体物理研究所的汉斯·穆勒博士团队通过3D建模发现,圆盘表面0.2毫米深的凹槽,精确对应着银河系猎户旋臂的星群分布。

若仅如此倒也不算震惊,但是在圆盘中心位置有个明显的十字标记,经天文软件逆向推演,这个坐标恰好指向太阳系在银河系中的实际位置,误差不超过0.5光年。

"这就像在哥伦布时代出现了GPS定位系统。"穆勒博士在实验记录中写道。

经测定,这件直径28厘米的"银河司南"至少有着1500年历史,而人类直到1977年才通过旅行者号探测器确认太阳系在银河中的具体坐标。

Ⅲ 嵌合十万年的机械心脏

2018年7月,南非电工雅各布·范尼凯克在开普敦郊外维修输电线时,意外从风化岩层中凿出块拳头大小的奇特石块。

X光扫描显示,这个被命名为"K-2018"的物体内部,竟嵌套着由28个微型齿轮组成的精密装置,最细的铜制齿轴直径仅有0.03毫米。

苏黎世联邦理工学院的材料分析报告引发学界震动——包裹机械结构的岩石形成于10.5万年前,而内部装置却呈现出类似现代钛合金的金属特性。

在同步辐射加速器的观测下,装置核心检测到未知元素的同位素信号,其衰变周期完全不符合现有元素周期表的规律。

"这就像在原始人的洞穴里发现了智能手机。"项目负责人埃琳娜·施耐德教授坦言。

当研究团队尝试用中子束激活装置时,邻近三个街区的电子设备都出现了异常放电现象,实验不得不紧急终止。

Ⅳ 次元中的文明拼图

面对这些散落在时空中的文明碎片,剑桥大学超古代文明研究中心的威廉·埃弗顿教授提出了"文明褶皱理论":"地球可能像件反复折叠的丝绸长袍,每次文明兴衰都在布料上留下折痕。我们正在做的,就是试图熨平这些褶皱,看清整件衣物的原始纹样。"

美国科学家詹姆斯·格林在《自然》杂志的专栏中写道:"研究这些超时代造物,就像在解一道来自远古的数学谜题。即使暂时无法得出答案,解题过程中激发的想象力,已推动我们在量子纠缠、反物质应用等领域的突破。"

开普敦大学哲学系教授萨拉·科恩则从认知层面给出解读:"当我们在博物馆凝视这些器物时,实际上是在进行一场跨越时空的对话。每次尝试破解这些谜题,都是人类对自身认知局限的突围演练。"

街道的人群逐渐熙攘,开罗博物馆地下仓库的第七区却依然亮着冷光灯。

静默的巨石灵柩表面,未知的纹路在特定波段光线下若隐若现,它们在等待某个频率的共鸣。

量子物理学家尼尔斯·玻尔曾说:"当科技足够发达时,魔法与科学终将在迷雾中相遇。"