昔日归化城的“北头起”

一 翁

“北头起”的起缘

走遍全国各地到处都有古城、古县、古镇、古寨甚至古村落等等,其中不乏高大上者,然而细究之下又觉得都缺少些什么?其实大部分“古建筑”都是改革开放以来全国各地为发展旅游业而突击建设起来的“仿古建筑”——看似高大宏伟,但多缺少文化根基,只是一味地堆砌,经不起人们的推敲。

就呼和浩特市来说,“大召”一带的“复古建”是成功的,它不仅带动着周边地区的旅游文化产业,更成为市区内增添了一处不错的“打卡”景地,也为年轻人提供了不少的就业机会;而牛桥的复建本来无可厚非,可其南面却莫名其妙地架起了两座铁索吊桥怎么看都让人觉着别扭——这地方没有过这类建筑,是干啥用的?因而说,恢复“古建筑”也应该懂得一些历史知识,不能一味地追求“高大上”者,这样不珑不类的“古东西”摆在哪儿总会让人觉着怪怪的——也许这正是没有人来这里“打卡”的一个原因吧!因此,很有必要将这一区域内原本的样子尽可能详地描述出来。

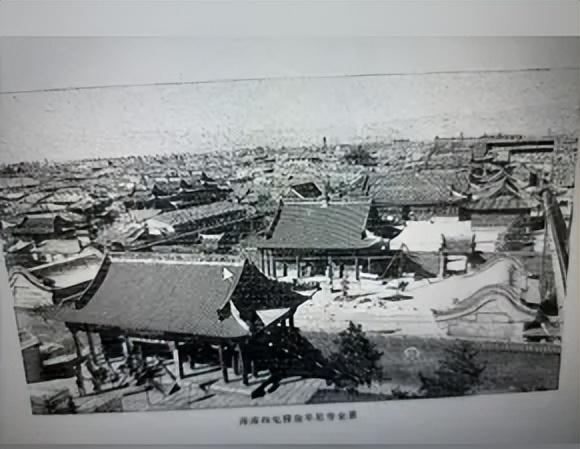

归化城(呼和浩特)“北头起”仅指现呼市旧城北门外到内蒙古医科大学附属医院(原小校场)十字路口往南,西至现乌兰夫纪念馆(原翟家花园),东至清真大寺礼拜寺巷,这一狭窄的区域;从其历史发展看:发展起来的年限也不很远,而在这里主打的就是“驼路”,因为它在归化城(呼和浩特)存在了好几百年,骆驼就是归化城的代表和灵魂,因而呼和浩特市的复古建筑就要体现出当年“牲畜似海,皮毛如山”的哪种气势来——要讲好归化城的故事:以故事体现出这座城市的本来面貌。

那么,它原来是个什么样子呢?其实归化城的“北头起”地域并不广阔,繁荣起来的年限也不很远,至今也就百十几年的样子,这就得从归化城“牲畜皮毛市场”的发展说起:现今人们说到归化城“牲畜皮毛交易市场”多半朦朦瞳瞳:好似只限现今牛桥(庆凯桥)的两岸这爿地适。其实也远不那么简单,它不仅仅是现今牛桥的两岸,而且整个回民区行政辖区加上后山的武川县(武川县过去是归化城的北区),乃至达茂联合旗的昭河草原(色并地)都与它有着密不可分的联系,范围之大、地域之广,是现今人们无法想象的。

早年,归化城(呼和浩特)的商贸交易市场仅在现今的小东街和小召半道街而已。1644年(顺治元年)清廷建都北京,杀虎口的商埠、税关逐渐移来归化城:随着商业活动的增加,归化城的“北头起”一天比一天兴旺起来;到1696年(康熙三十五年)清帝战败噶尔丹,归化城商人集体集资在扎达盖河上修建了“庆凯桥”,又于1741年(乾隆六年)继绥远城修成而在紧临“庆凯桥”西南设置了山西省的归绥兵备道台衙门。

从1935年(民国二十三年)出版的《归绥县志》第四十页刊出的当时“归化城形势图”看,图上标示的民政厅那个地段正是清代归绥兵备道旧址或今呼市第八中学完整的院落,其图中所示“道署后街”者,其正东与昔日“庆凯桥”相连,也就是说:从如今旧城北门伊利广场往西的扎达盖河沿,便是1959年秋天呼和浩特市大洪水冲毁的“牛桥——庆凯桥”桥址;现今在其南北两侧各做了一座“吊索景观铁桥”,而其正中便是此桥的位置:故而,昔日有人留下“早起散步的人,背倚庆凯桥的石栏向西眺望,道台衙门的大树上还挂着一轮残月,那便是归化城有名的八大景之一的‘石桥晓月’风光”的字句。

从此,归化城(呼和浩特)小东街和小召半道街的商业地位便被城南的大南街所代替,而扎达盖河沿岸经过清朝、民国到建国初期,一直是“牲畜似海,皮毛如山,商人蜂聚蚁屯和店铺云集的所在。”

1901年(光绪二十七年)清朝政府和八国联军订立“辛丑条约”。归化城被列为跟外国通商口岸,因此即使1876年(光绪二年)左宗棠平定新疆后奏请朝廷将原本由归化城转口新疆的贸易货物改道由陕西省西安直接向西转运,使归化城减少了三分之一以上的外贸份额,但由于得到朝廷承诺的“通商口岸”地位,对外贸易不仅没有减少,反而一日千里,比先前更为扩大,此后的归化城“尤为鼎盛兴隆,店铺门前所贴‘南迎里府客,北接外藩财’对联,并非浮夸和言过其实。”……

昔日的牛桥

笔者孩童时期,由于1959年秋天呼和浩特大洪水的缘故,一直以为:庆凯桥址就在现今复建的位置,其实不是,现今的“庆凯桥”比原址整整北移了四、五百米的样子,故而让很多人对这一地段十分的茫然——因为它连昔日呼和浩特八大景之一的“‘石桥晓月’风光”都无法解释通顺;直到1970年笔者在呼市第八中学(原道台衙门院内)读初中时,由于“备战、备荒”的缘故——整天参加战备劳动:修防空洞、挖坯、烧砖、挖烂砖头、拣石头,在校园东边靠北的河槽内挖出了“庆凯桥”的桥基,才改变了多年来固有的印象。

由于市政变化太大,要想说清楚这里原先的模样是十分困难的,主要是内为那场洪水的破坏性实在是太大了,把这里的一切冲了个荡然无存,好在那几年也曾留心过此事,还存有一些模糊的记忆,再加上听当时过来人们的陈述和少得可怜的、七零八落的文字记载,尽可能地将其叙述一、二。

当年,人们所称的“牛桥”不仅仅是指扎达盖河上的“庆凯桥”:旧城北门以北,东、西顺街以北,太平召前街以东,礼拜寺巷以西,河东城隍庙、天主堂与河西北茶坊、关帝庙、马王庙以南这一广大区域统称为“牛桥”。

在这里,最为明显的固定性地标建筑即为归绥兵备道衙门——今天呼市八中完整的院落。前述1935年(民国三十五年)出版的《归绥县志》所示地图上“民政厅”者,即现在呼市八中的校园,其北边的“道署后街”东口正与“庆凯桥”西相连接。在这片区域里,包含着四街六巷,即:“以庆凯桥为枢纽,牛桥包括着‘羊岗子’改成的‘庆凯街’,因太平召得名的‘太平街’和桥西的‘草市街’,太平召前东河沿牛东沿街以太平街东的‘死马巷’、‘地亩局巷’与庆凯街南北的‘二公馆巷’、‘广隆马店巷’、‘羊岗子巷’和‘档子房巷’六条小巷”。在这里店铺林立、摊贩云集,人来人往,特别的红火热闹。

在四条大街、六条小巷的南面,是归化城的北城门楼和西顺城街“天心源”与“古丰轩”两座酒楼;东面东顺城街以北是回民的“庆三元茶楼”和“清真大寺”及其院内的望月楼。

牛桥北面河东是城隍庙大殿和天主堂钟楼;河西是关帝庙大殿和太平召及中央的两座高耸着的白塔,太平召迤南便是昔日最高学府——“古丰书院”即之后的“归绥第一中学”、呼和浩特市第八中学(第八中学连先前道台衙门的头进院、二进院、三进院都囊括了进去)。因此,牛桥不仅是闹市之区,还是归化城(呼和浩特)的文化中心,四周的环境既宏伟壮丽、又不失恬静优雅,还象征着蒙、汉、回三个民族的团结和慕,在这里儒、释、道、耶、回五种宗教高度协调,唱响出一曲曲各民族宗教、文化大容合的赞歌。

1921年京绥铁路通车后,在归化城一向不被人们看好的“臭皮毛业”出现了空前的繁荣,那时的牛、马、驼、羊市场都集中在牛桥左右的东河沿和太平召门前,北茶坊关帝庙左右的北沙梁更成了皮张的海洋——牲畜皮毛店鳞次栉比,各种皮张堆积成的“山峰”难以数计。

各家皮毛店为招待天津洋行来的买办,都设置了如同高级饭店一样的厨房;大同一带的高级妓女为迎接各路客人,继“吉星里”、“平康里”之后,还在太平召前设置了“太平里妓院”;小西街山西祈县乔百万大财主从大南街的“通顺货店”分支出人马来北茶坊关帝庙前的太平街口开张了专营皮毛的“通顺北店”,东沙梁“集生祥”经理李祥也在这时成为归化城(呼和浩特)的“两个半买卖人”中的第一巨商;在这些富贾巨商的带动下,不仅富了穿行于大街小巷的沿街贩夫和远近乡村里耕田守业的地主老财,更养肥了近郊割草卖钱和揽放牲畜的农民。

在过去,归化城(呼和浩特)四周如北面的乌素图、坝口子,东面的哈拉沁、保合少,南面的五路、桃花乡以及城西的台阁牧一带,都有牛桥——羊岗子牲畜临时放牧的草场。

此时的牛桥从早到晚整日沉浸在摊贩的叫卖声与铁木作坊的铿锵中——离城较近的什拉门更和西龙王庙村在半夜十二点钟还能听见小贩向赴宴看戏的客商兜售醒酒解渴汤和为不睡觉的大烟鬼掌柜供应夜霄的吆喝声;出售碗托、水果、青萝卜、茶、汤面的摊贩与“明目堂”的高级点心铺各不相同的叫卖声中在与明目堂太谷秧歌韵调旋律里边夹杂着穷人“嚎城”发出的哭泣声此起彼伏——那是从城南“养禁院”和“大坑”上偷跑出来的残费人和乞丐在“叫街”——用引人恻隐的凄厉哀告在向行人乞讨。这些人,除了每月初二、十六(农历)两日白天不敢外出活动,怕被巡街的“包张”(市容管理人员)发现按在后沙滩捧打。

归化城在民国初年的“乡耆府”和后来的“商务会”象包头“大行”雇佣“梁山”的“头儿”以“包头”来管理闲杂人员;为了让“包张”更好地替他们服务,曾把一个手拿铁绳的焦“包张”的凶恶形象塑在牛桥北面城隍庙的西廊底下。

每年的秋高马肥季节,牛桥的各行各业进入旺季,半夜三更叫卖声便被远征外路、西路的驼铃声淹没,当骆驼上的皮毛被卸下时是牛桥最为清静的时刻:

“早起散步的人背倚庆凯桥石栏向西眺望,道台衙门的大树上还挂着一轮残月,那便是归化城(呼和浩特)有名的八大景之一——‘石桥晓月’风光。”

不过,东方发出鱼肚白后再往庆凯桥一看,便会发现:两旁铺沿底下有披着破麻袋爬夜的乞丐在露宿;时而又见走不回“养禁院”和“大坑”的残费人倒毙在羊岗子路上的死人。在“桥牙子”这些“高等人们”吃“烧麦——喝茶”之前,“包张”从“灰队”用二人扛子将尸体抬起,舁到后沙滩喂狼。

所以,昔日太平街到太平召前的召黑廊巷子是归化城最为阴森恐怖的胡同——由太平召到后沙滩有一条叫了好多年“鬼门关”的巷子,据老辈人讲:“二人台走西口”原形,正是被这些人经这里抬往后沙滩的“康山圪蛋”底下。

昔日的扎达盖河

牛桥是建在扎达盖河上的一座桥梁——庆凯桥者,扎达盖在蒙语里是“乱水泉子”,合起来“扎达盖河”便是泉水流成的一条河。它是大青山以北的高山草原及可可以力更(武川县)城域降水汇聚南流,经过大青山的沟沟壑壑从蜈蚣坝口和红山口出山后入沙形成伏流,在城北不同的泉眼群中涌出:如城北公主府东边涌出的叫“大府河槽水”,由公主府西边水泉村涌出的叫“小府河槽水”,以及从城东姑子板申(现呼和浩特市中心的巴彦塔拉饭店一带)附近泉眼冒出,经过归绥绿营兵营坊——营坊道的“营坊门前水”(此水现今做成地下专用水泥管道,仍以原流域(现新城道巷地下)注入扎达盖河。

作为扎达盖河主流——“大府河槽水”的一支流经过天主堂西面一家以碾碎桦木片为原料做成火香的水磨坊后,直接注入河槽为主流;另一支流流经天主堂、城隍庙的东墙外与“营坊门前水”相遇,通过“营坊门前水”上架设的木槽折向东南,流经礼拜寺巷北面的“水渠巷”对面灌溉了回民麻家的菜园,因而形成“大府河槽水”与“营坊门前水”相遇的地方便成为归化城(呼和浩特)所谓奇观:“十字流河水不混”,把不少外地人“骗来”以睹这一啼笑皆非的“乌龙”。

“营坊门前水”则从木槽底下穿行,绕过城隍庙前面,顺着回民老坟(现金鹏大厦、原百货公司华纱布大楼一带)北面的水沟流入“大府河槽水”即扎达盖河主流;另“小府河槽水”由水泉村出来南下,穿过回民新坟(现回民果园)东墙外、代州坟茔西墙外,在东沙梁“集生祥”的东圐囵前边受到太平街通顺北店堤坝的拦挡,向东折流在天主堂对面亦注入“大府河槽水”,三股水汇在一起,河面加宽,经过“巡检衙门”(前市公安局)、“道台衙门”(现呼市八中)、口袋坊巷口和南岸西顺城街,从“旧县政府(二府衙门,现呼市一中)”,再经朋顺召(现呼市七中)和西茶坊关帝庙(社会福利救济院,后红星印刷厂)被引入西菜园浇灌菜园和推动西水磨村的水磨,这才经过刘家二道河的范铺二道河进入小黑河。

从大府河槽到小黑河的全部过程就是扎达盖河的整个流程,这是一条常年流水永不冻结的利河;在和扎达盖河西面相距不远,在归化城北面形成直线平行,然后分开的从蜈蚣坝口和红山口出来的一条“山水河槽”与“小府河槽水”并行,在北茶坊关帝庙和太平召的两旁各奔东西,与扎达盖河并行前进至至道台衙门南面相搅和在一起(现改道由二府衙门即呼市一中西墙外向南注入扎达盖河)。

“小府河槽水”和“大府河槽水”合并为扎达盖河,而“山水河槽”则形成太平召北面的北沙滩、巡检衙门后面的后沙滩、道台衙门西面的西沙滩(一中后街,现一中院内)和扎达盖河在道台衙门前(现改道为:“县政府即二府衙门”即现呼市一中西南面汇入扎达盖河)而后携手前进至朋顺召(呼市七中)东面分道扬镖,再经过西茶坊庙南面和两个二道河西向,也注入小黑河。

此河槽平日无水,雨季山洪暴发,出岸肆虐,在归化城有过三千喇嘛的大庙——朋顺召,就是被它冲毁的;扎达盖河上的“庆凯桥”也是因为山洪由“山水河槽”溢出,闯入“小府河槽”又冲进“大府河槽”,再加上大雨天就地起水,冲来公主府就近一家木柴厂存放在河床中的木料堵塞了桥洞,泄水不畅而被连根拔起。

庆凯桥(牛桥)的由来

前述的扎达盖河上游之“小府河槽水”与以西的“山水河槽”的中间,是昔日归化城(呼和浩特)前往外蒙古、新疆的大路(当时通道南北路还没有修,此路是唯一通向后山武川县的大路):这条路由现在回民果园西墙外(现呼市十六中门前)和北茶坊西北的北沙梁下来必经羊岗子才能进入归化城的北门,所以早在1581年(明神宗万历九年)建立归化城不久,就在这条“常流水”上架设了木桥,而后由于商人们在此聚集做生意,渐渐地繁荣起来。

1696年(康熙三十五年)春天,康熙皇帝派建成将军费扬古率领满州八旗军队和右卫杀虎口沿边一带的汉族绿营军也经过这座木桥由归化城出发征讨厄鲁特蒙古,到外蒙古的召莫多战败噶尔丹后,又经过此桥凯旋回归化城。

此次战争经束不久,土默特左右两旗都统把原先在北沙梁西边的旗庙改称为“太平召”;“西口商埠”、“通辞行”、山西左云的“代州社”也在北茶坊东边盖起了“北茶坊关帝庙”。庙前面的那一带仿“太平召”叫作“太平街”,于是由太平街进城经过的扎达盖河上的木桥也就叫成“庆凯桥”了。“庆凯桥”一度也称过“太平桥”,在《归绥县志》中有一篇没有年月的《庆凯桥更名太平桥碑文》。

据《归化厅志》记载:庆凯桥在雍正初年由木桥改成石桥,桥址在城隍庙西和北茶坊庙的河槽上边,乾隆年间重修;1812年(嘉庆十七年)又修,1815年(嘉庆二十年)才移到羊岗子、草市街、太平街的中间;1821年到1850年的道光年间,凡三修;1856年(咸丰六年)的大水使桥半圮,太原人李茂才重修未果,而西龙王庙创建董家花园的董义又经营二年,使较以前高大壮观也;1885年,桥旁铺坝毁裂又行修理。

庆凯桥桥身之所以不能稳固,是由于扎达盖河地下伏流和地面接近,1924年(民国十三年)归绥道尹李心源曾在道台衙门东边扎达盖河上建起一座石头桥,名为:甲子桥,1937年抗战以前此桥还在,1945年抗战胜利后就不知去向;而庆凯桥在1949年秋天水淹蜈蚣坝时幸免于难,但十年后的1959年秋天的大洪水终于将其冲得无影无踪。

桥梁在过去是车马行人聚集的地方,桥的两旁自然地会形成街道:唐朝的杨州城也是由二十四桥两旁的街道构结而形成;清末的五原城、民国初年的集宁城也是由“义和渠”、“霸王河”的桥东、桥西发展起来的。

庆凯桥两旁的街道,按照归化城整个历史进程看,是桥的西北先有了店铺,然后桥的东南——北门外羊岗子才发展成“庆凯街”,因为太平街有好几家和走外路、西路有关的老手工作坊;可以这样说:桥西北的店铺多为通辞行和草原上的蒙族牧民服务,而桥东的店铺则是为本市商民和归化城周围乡村以及大青山后的汉族农民开设的。

代州社与代州营

1576年(明代万历四年),阿拉坦汗在青海仰华寺与西藏高僧索南嘉措会晤后,皈依了藏传佛教,回来后在草原上大兴土木——兴建寺庙。离归化城(呼和浩特)最近的山西代县匠人,包括烧砖、砌瓦的泥水匠人,浇铸寺庙上使用的铜、铁器具的佛系匠人大量涌进草原,帮助蒙古族同胞修寺、建庙,成为代州工匠闯荡草原的一项热门职业……。

但,随着时间的推移草原上的寺庙渐渐趋向饱和,这时候随着塞外马市的开放,又涌来大量的通辞行买卖商人,这其中代州人亦占比不少;到满清建都北京后,山西边墙内跑出来的汉人更不在少数,以至雍正、乾隆年间来归化城四周的跑青农民也与日俱增起来。

1696年康熙战败噶尔丹后,乌伊两盟、额济纳旗、阿拉善旗已成了山西庄中“代州帮”的商业势力范围,之后“代州社”从山西庄共建的归化城小东街关帝庙分支出去,在北茶坊盖起了自己的关帝庙;因为,当时北茶坊是扩大了的归化城(呼和浩特)“北口子”,土默特的都统和雍政以后的归化厅同知在这个庙中接待北来的官员,所以这个庙又被叫成“北茶坊庙”。由于此庙是代州人修建,故在庙东的东沙梁于雍正年间建立了代州坟茔,此坟茔占地很大:以现在扎达盖河东岸的天主堂往北一直到新华桥的河对岸,全是此坟的地盘,笔者儿时居住在河东的水磨街,往西一过河就是大片的坟地,而且多为露天厝放的尸骨,很吓人的。

乾隆年间,在归化城到大青山红山口的路上出现了山西代县跑青牛犋的代州农民的聚居区——代州营,即现在红山口村南的“代州营社区”。

以“代州社”盖起的“北茶坊庙”为中心,早在康熙后期和雍正初年,庙西和庙北北沙梁、庙东的东沙梁以及庙附近太平召前路西的“万盛合巷”就成了归化城皮毛集中区,庙前的太平街也成了继归化城南小东街和小召半道街、大南街工商业街后,新出现在归化城“北头起”商业中心。由此可见,代州人为归化城“北头起”的兴起不着不可磨灭的功劳。

昔日的太平街

我们知道归化城(呼和浩特)“北头起”是这座城市的商业中心,其实不仅仅如此,从1696年(康熙三十五年)清帝战败噶尔丹这里就一步步成为“牲畜如海、皮毛如山,商人蜂聚蚁屯、店铺云集的所在”——系中国北方最大的商贸交易中心;正因如此,清廷才把:绥远城、土默特都统营坊、营坊道绿营兵营坊这三个都有着独立校军场,即大校场、小校场、绿营兵校军场这样三个大兵营常期驻扎在这里。

现今,就其四街六巷中的太平街而言,当然已非原来繁盛的样子,这是受祸于1959年秋季呼和浩特市大洪水的缘故,经过那次巨大的浩劫,恢复起来十分的痛苦,好在改革开放以后市政建设一再加大了对这里的投入,现如今的“牛桥——庆凯桥”也得到了再次的重建,其更加高大壮观并不失原来风貌的庆凯桥只是向北后移了四、五百米的距离,改建在天主堂的门前而已;至于当初的“四街六巷”当然早已不是后来的样子,因而费了好多年的精力——查找资料、走仿老人,才有了些许的“总体映象”,好在本人是在水磨街长大,也可以说从小生活在这“四街六巷”的废墟中,大脑中依稀还有些印象,再加上资料的辅助,述说起来应该比别人方便一些。

太平街北端是庙前广场,当中有北茶坊庙的戏台,戏台背后靠着一座钉马掌的铁匠炉,四面都可以行走马车、汽车。从北沙梁出来由西往东南:路西是“通顺祥羊毛店”旧址,到太平召前的召黑廊巷口依次是“公义合栈”(据说早年开过“日蓝当铺”)、豆腐房、地亩局巷巷口的“三合森木匠铺”、“二瞎子的鞋铺”、“中兴长米面油酒铺”旧址、“攸攸板申村宇文五仁的院子”、“张扣子的木匠铺”、“恒永泉醋酱杂货铺”、“二娃子的菜铺”、“西龙王庙走新疆奇台(古城子)回来的张姓剃头铺”,就这一条街的路西就囊括了这么多的商号,可见当年的“北头起”是何等的繁华。

太平街路东,由东南往西北排列有:“西聚成面铺”、死马巷路口是“老高的剃头铺”、“刘三的画匠铺”、“裕盛永电磨坊”(早年开过茂和兴皮庄)、左云县从库伦(乌兰马托)回来的王映长开的临街“小杂货铺”、“四子王旗乌兰花‘丰盛泰’(由‘万盛泰’改组)掌柜左云人常作舟的住院”、“通顺北店”旧址。这便到了紧挨北茶坊大庙的小马王庙前边,这里可通东沙梁和牛桥西河沿。

然而,我们对太平街鳞次栉比的店铺并不能等闲视之:其中“三合森木匠铺”专做走沙漠草原用的一种叫“布冬”的木桶,该桶经过漫长而干旱的沙漠区久不放水也不会干裂;“大同于靴铺”做的靴子是名扬内、外蒙的名牌产品,牧民来到归化城专门到这里购买这种靴子,因此店铺内附带卖些蒙民喜爱的小玩物:挂着古老牌匾的旧式门面里边,摆满了玻璃匣盛装着的鼻烟壶、千里眼(望远镜)、玉石烟嘴以及珊瑚、玛瑙及头戴装饰等琳琅满目的民族用品;“靳鞋铺”专给拉骆驼的钉鞋,钉一双“全鞋”要二两多银子——走到新疆伊犁河再返回来也不会破裂,牛桥一带摆摊钉鞋的匠人都有这种手艺;“老高的剃头铺”也不简单,除了灯下剃头、朝阳取耳还会“拿麻”技术;那个“恒永醋酱杂货铺”曾经收了一个蜈蚣坝小东沟的学徒,经向踢拳卖艺的杨圪塔儿学技,后来成了美国旧金山中国武术学院院长郭莲阴,上世纪八十年代改革开放后,年老的郭莲阴回国探亲,毅然落叶归根——返回到祖国的怀抱,被聘为内蒙古文史研究馆馆员。

更为重要的是,这里曾经为祖国的解放事业做出过贡献——抗日战争时期大青山游击队在这里设置过交通站:那时,在太平街北面北沙梁税务厅附近突然出现了一个代修钟表的店面,苏联驻蒙古人民共和国大使馆曾派山西左云和汾阳的两位旅蒙商人掩护一位父亲是张家口汉人、母亲是库伦(乌兰巴托)蒙人在莫斯科受过特训,会蒙、汉、俄三种语言的女工作人员在那里设过电台。

太平街尽头的巷子原来叫猪圈巷,光绪末年贻谷以绥远将军兼垦务大臣来内蒙西部放垦,在这里住过垦务人员,故而改名为地亩局巷;贻谷被土默特副都统文哲晖参革以后,就栖居在这里。

太平街出来往庆凯桥南,有三座木棚:一座是回民的“贵元堂”专卖羊肉,一座是汉民三老虎的焙子铺,另一座是英美烟公司特制的卖烟木棚,其余的空地是近郊农民“背出来青草出售的场地”。

1911年冬天,闫锡山革命军由包头东进绥远,归化厅同知樊恩庆曾在巡检衙门监牢中“洗狱”,除了因打死“瞎陈四”在押的五原大地主王同春外,把所有的未决犯人都拉到草桥街河边处决——人头挂到城内各街头号令,尸体堆成好几个肉垛示威,给牛桥一带造成了最为恐怖阴森的气氛;据说,把对面“归化中学堂(即古丰书院,后来的归绥一中,现呼市八中)及其后面“归绥高等小学堂”(即归绥兵备道衙门的

四进院和西跨院)的学生吓得都不敢上街;因为学生最有“革命嫌疑”,而且包头被杀的造反秀才郭鸣霖、萨拉齐被杀的造反秀才王文鸿既都是“同盟会会员”,又都是“归化中学堂”前身“古丰学院”的学生。

昔日的牛东沿街

“古丰书院”和“巡检衙门”把着太平街南口,河边有一座因“巡检衙门”后来叫过“公安桥”的木桥,从“古丰书院”往东是“草桥街”路北的“罗太和车马店”,过了太平街口是“狗狗开的猪肉铺”、“兴春成面铺”、“河神庙”、“张北和开的卖破烂的杂营铺”,再往东走便到了“庆凯桥的牌楼”;庆凯桥的栏杆上不远不近雕着几个石猴:民国初年绥远城将军张绍曾所带“二十镇”的兵在桥上打骂过往百姓,吓得老百姓跪下哀告,从“河神庙”跑出一个和尚,一巴掌把一石猴挥为两截,猴头掉入扎达盖河中,士兵们一见吓得拔腿就跑;老和尚怕士兵拿枪来报复,当天就不知其去向,河神庙很小,只有正殿,没有住人的禅房,好多年后人们都怀念这位云游到此的高僧。

过了庆凯桥往北就是牛东沿街——从前的牲畜交易市场。这里承接着中国内地与外蒙古、俄罗斯(笔者小时候接触过不少归化城的回族驼户,他们都走过库伦、去过俄罗斯,称莫斯科为“蔑格瓦斯”)、西北则达新疆伊犁及更西、更北,甚至远至东土尔耳其斯坦、波斯等处进行商品贸易,这里是昔日茶绸之路上最大的货物集散地——但来这里售卖的往往都是旅蒙商人从草原上交换回来的大批量牲畜,故而这里又是中国北方最大的“牲畜交易市场”。

来这里出售或购买牲畜,通常称为“上桥”或“下桥”,由那些领上“牙贴”专门给人说合牲畜交易的“牙纪”从中进行说合,久之这些“牙纪”也被人叫成“桥牙子”了。这些人平时“灰说溜道,没有个正形”,但都有着“非同一班”的本领——伸手在羊背上抓一把,就能大致估摸出此羊能出多少斤纯肉,上下不差半斤。他们平时很晚才起床,洗脸、刷牙之后把浑身上下打扮得“油光睁亮”,这才慢腾腾地穿上府绸大褂,来“桥下往高级茶馆”一坐:谈天说地,好不威风了得——吃饱喝足,这才出来给买卖牲畜的双方拉牵搭线,成交后各收2%的佣金。

我的一位回族同学,家住宽巷子原通道街公安派出所后院,这里离牛东沿较近,因而容易接触“这些商业高手”,不知怎么就学到了这一本领,改革开放后下海经商和他兄弟一起整天蹲在西口子外牛羊屠宰市场,向乡下贩回牛羊的二道贩子手中收购鲜活牛羊,屠宰后立刻批发向全市的牛羊肉门市部,由于看利低、价格稳定,自己又在宽巷子开设了“沙大牛羊肉铺”,同样是薄利多销,成为本市这一领域中的翘楚。

可在当年的“牙纪行业”中,此仅是小儿科也,他们中的佼佼者是专给外路人——中国内地来归化城大批量购买牲畜的商人“掌眼”:不管你是几百、几千乃至上万的牛群、羊群,只要他站在高坡上瞭上几眼,就能大致估摸能出几千甚至几万斤纯肉——上下不会相差百斤。这些人都是牛东沿街居住的回民,平时吃喝玩乐“不务正业”,但凭这一“手艺”只在秋季做上几桩生意,足够全家人一年甚至几年的开销——每到秋季走外路的各大商号贩回几万乃至百万的牲畜等待出售时,这样巨大的畜群别说是“羊岗子”,就是由此而北一直到大青山底下也是容纳不下的,且无法解决饲喂它们的草料,每到这时“羊岗子”便无形之中扩展到后山的可可以力更(武川县)和再北的达茂联合旗的昭河草原(色并地)。

这时才是他们“出山工作”的时候——自有“京羊庄”掌柜好招好待,而他们身着绫罗绸缎、外罩貂皮大衣由“京羊庄”的人陪同,骑着昂贵的“高头走马”天不亮由家里动身,这种马走得很快但很平稳,尽管归化城到可镇百里之遥,也误不了他们在可镇吃早点。

看完牲畜后,在武川的商号给他们备一顿丰盛的午宴,至此“牙纪们”也完成了各自的工作任务,自有买卖双方字号去办理交结及税关事宜——牛、羊可以在当地就近直接办理税务,而马匹则需回到绥远城(新城)马税厅办理(因为马匹属于军需品,有一定的限制),而牙纪们吃完饭就可以打道回府,下半晌就可回到牛东沿街自己的家中……。至于他们每次赴武川的佣金,一般来说:少则大几十两白银,多则二、三百两,一般都在百两上下,这得看他们帮助买卖双方成交了多少牲畜而定。因此可以说:当年的“北头起——羊岗子”可以一直延伸到大青山后的可可以力更(武川县)和西北的昭河草原(色并地)。

值得一题的是,当年的牲口交易市场往北就是天主堂、城隍庙和绥远模范监狱(此狱是马福祥当绥远将军时,把土默特旗的粮仓改成的)。革命先辈王若飞、杨植霖、苏谦益、王建功、杨叶彭都在这所监狱中受过囚禁。牛东沿街西边靠河开设着的店铺,还值得一述的是一个开设过“羊马店的大院”,1928年以后到抗日战争前国民党老同盟会温廷相在这里成立过“农绥远会”,他和同盟会的另一会员杨再田每遇集会即登台演说,在人稠广众中鼓动革命和宣传抗日。

现在的“北头起——羊岗子”一带,1959年秋天的一场大洪水把“四街六巷”冲了个七零八落,大部分荡然无存,牛东沿街的北段即由十间房村西的大巴坑、水磨街东口往南,由于地势较高保留下些许的残存——上世纪六、七十年代好端端的“四合头院落”都成了杂乱无章的“大杂院子”,但还是能看出些原来的“奢华”,对我映象最深的末过于前述到:水磨街东口南侧与修道院对门高台上被封死的大门洞上方刻着的“忍为高”三个大字,刚劲有力,很有文化气派;1965年文化大革命大操家那天,造反有理的红卫兵小将搭着人梯上去用大红纸写上“破旧立新”四字遮盖在上面。

昔日的庆凯街

从牛东沿街往东一拐便进入庆凯街,路北由西向东是外号马武开的“削面馆”、回民安四华的“焙子铺”、忻州人连中堂的“小福记纸马栏柜”烟糖俱全、“广兴泰药铺”、代州人赵廉代卖纸烟的“六陈行”、“春蛉药房”、“集祥义山货铺”、“德合铭山货铺”、大同人开的笼箩铺、忻州人开的小纸马栏柜、二公馆巷、卖切面大饼和素油的“赵小铺”、广隆马店巷回民邓三保的包子铺,由此经过转角上的一个“复××药铺”就到了由南向北的礼拜寺巷。

庆凯街路北有两家殷实的字号:其中“广兴泰药铺”历史悠久,所制的“回春散”是专治小儿“百病”的良药,行销于外蒙和新疆,张财主由此致富——成了“北头起”出名的房产主,太平街地亩局巷子南北尽是他的铺产;“德合铭”是归化城(呼和浩特)最大的山货铺,因受附近“二公馆巷”文化教育的影响,常与财东掌柜们跟绥远士绅阶层和知识分子来往,最典型的是凉城人张钦从小河滩来到归化城,他伯父道台衙门掌案张应铨把他介绍到“德合铭”当学徒,体验了“住地方”的艰苦后才送进古丰书院,从此发愤读书,后来到太原考入山西的优级师范,参加了“同盟会”,以此资历担任了北洋政府的“察哈尔京议员”、国民党绥远省的“参议会议长”,“九一九起义”后为内蒙古政府参事室副主任。

在庆凯街路北有两条死胡同:广隆马店巷因开过马店而得名,马店歇业后开成了毛驴店,留住着从河北保定、邢台来归化城贩毛驴的客商;二公馆巷原来是新旧两城接待过往官员的第二招待所,归化城的道台、二府(县政府)、巡检三个衙门都在扎达盖河西岸,土默特的副都统衙门也离庆凯街不远,环境好、生活也方便,在此处设立馆舍比较适宜。

1884年(光绪十年),山西归绥道开始借用山西宁武府的贡院考取秀才,这个馆舍便改为儒家教谕的“老师衙门”;民国初年,都统署学务局代替了“儒家教谕”,把归绥第一高等小学由“归绥中学”的后院移到此处:成为土默特文庙旁“启运书院”改成的“南高等”相对照的“北高等”。

二公馆巷旁的“德合铭山货铺”受到“老师衙门”和“北高等”的沐浴熏陶,财主们把“德合铭”隔壁的“德合义杂货铺”以后为集义祥山货铺)和“北高等”校长赵国鼎合作,以赵校长掌管的“归绥县教育基金”作为资本设立了“平民书社”,开始在归化城(呼和浩特)代销上海商务印书馆的课本和书刊,“五四运动”后对新文化的传播起过一定的作用。此一书社比四川人周颂尧在小东街“大观园”对面开设的“浣花书社”稍晚,但比归绥县浑津桥人赵子清在小东街商务会北面经营的“明善堂书局”在前。

内蒙古文史研究馆馆员闫继璈和抗战时牺牲的谢振业二位的父亲都在“德合铭山货铺”当过掌柜:闫继璈童年未入私塾却进了“洋学堂”,在“归绥中学”毕业后考入日本东京帝国大学,曾任“巴彦塔拉盟师范学校”校长;谢振业的大姐谢汝珍女士是三贤庙女子学校、剪子巷女子师范第一班的学生,而且毕业于最早男女合校的“归绥中学”高中部。归化城(呼和浩特)山西传统商人在清末文化大变革时代——“既胆小,又守旧”,象“德合铭”这两个掌柜能这样勇敢地接受新事物,不能不说是长期受着这一带“文化熏陶”使然。

庆凯街通往西顺城街的两条巷子

庆凯街是牛桥最为繁华和复杂的地段,其路南有两条巷子通往西顺城街,这里最早是归化城(呼和浩特)北门外“羊岗子”,嘉庆年间庆凯桥由城隍庙边北移以后经过好多年才繁荣起来,不仅路南布满店铺,两条小巷的东西亦有好多商号——相当的复杂,成为“北头起”最熙攘的闹市,比小召前的“半道街”和大召前的“大坑”还要车马辐辏。为了清晰起见,需要从九个方面来叙述,因为除了庆凯街正街与小巷,连西顺城街东段和北门出来的礼拜寺巷南口与东顺城街西口都属于“牛桥”的范围,而且这些地方并不是孤立地存在,而是绞织在一起的。

一、从礼拜寺巷由东向西往庆凯桥方向走,路南是任万玉的剃头铺、笼箩铺、贾三的饸饹馆、冠三的糕摊、长毛子的米面摊、回民肉铺、河北人开的布铺、通往西顺城街的东巷口。任万玉曾经是外蒙哲布尊丹巴称帝为“博格多汗”以后的宫廷理发师,他和他苏州妓女出身的老婆王二女每天给活佛刮脸或给活佛的情妇梳头,哲布尊丹巴死后才流落到归化城。

二、在此有基督教徒开的“机器弹花铺”,通往西顺城街的“西巷口”有“×泰玉”的布匹百货铺、“裕隆祥纸马栏柜”、刘银贵的干果铺、王喜的包子铺和“庆外园的烧麦馆”。两条巷子分岔的那个三角形上的“弹花铺”门前经常有“神招社”的人拉着手风琴、摆动着带铃鼓向过往客人高唱“颂主圣歌”宣传《新约全书》;“×泰玉”和“裕盛隆”租用着同一家房主的铺面,是牛桥一带唯一仿照“京庄字号”修盖的“洋式样门面”;“庆外元烧麦馆”和“南头起‘广和元’”的规模一样大,因为西顺城街东端路南的“天兴源”是卖烧麦带炒菜的“稍壶馆子”,人们称其为“南馆子”,“庆外元”便成了“北馆子”,其它出售包子、饸饹、削面的都属于不够格的“小卖部”。

三、庆凯街到西顺城街的两条巷子,东巷由西北向东南倾斜,西巷则比较南北顺直,东巷的店铺也较西巷为多:右侧有尚鞋铺、铜匠摊子、广聚药房、福小子的黑皮坊、裁缝铺、刘禄的铁匠铺、出赁家俱代卖黄酒的忻州“合欢居”(清酒馆子)、石灰铺、铜匠铺,左侧则有忻州张菜籽铺、回民大胖子的焙子铺、剃头铺、档子房茶馆、王玉收破烂的杂营铺、马二铁匠炉、张老四的铁匠炉;西巷左侧由南向北是:煤炭铺、还有好多摊贩和赵寿寿的兽医桩子、李生财的豆芽铺,右侧是:钉马掌摊子、“日盛当铺”、拐四保和官园子段二开的估衣铺。

其中“合欢居”属于“清酒馆子”,专门帮办喜庆婚丧晏会、出赁家俱和凤冠霞披及帐篷,还提供厨师、端盘子等服务人员、经理赵达小知礼懂局,常被人请去担任代替东家招待客人的总管——代东。

四、“档子房”在新城满族人叫“公房”是官厅设立供老年人聊天的场所,有管理人员代卖茶水,任何人都可以去摆“龙门阵”——谈天说地,官家借此打探“街谈巷议”。老百姓都懂:“酒食饭馆剃头铺,言谈说话要看前后”,故而只扯些家常礼短,没人谈国家大事。

五、羊岗子背后就是西顺城街东口路北,东端是北门外车市、韩瞎子说评书;西边有座公产从前不知是什么机关,抗日战争前改为民众教育馆的“牛桥图书馆”,早年内蒙古党校校长张叶苹曾在这里管理图书,里面尽是书报杂志,上世纪三十年代左联影响下的“归绥新文艺运动”就是这个图书馆和各中学来这里看书的读者掀起的。

六、庆凯街到西顺城街的两条巷子中间形成一个三角形,紧挨庆凯街的是一个“尖子”,到西顺城街路北则成了个“大头”,早年在这“大头”上开着几家骆驼鞍屉、毛口袋和牛毛单的铺子,1928年以后除了“义和成”仍在而外,其它改为耶稣教徒、托县人赵鹏鸿和赵鹏钩弟兄开的“悦来和”、“福绥”小毛织工厂了。

七、西顺城街东口向南,紧靠老归化城城墙北门外的瓮城,1925年国民军开来拆除了瓮城;1931年傅作义任绥远省主席不久,在城门东边拆开一个豁口——让行人、走马由城门洞进,由豁口出。经过这两次改造,北门外才成为比较整齐的广场,回民有资本的才在这广场四周开设起字号:西顺城街的南拐角上是白家的“北古丰轩”和“隆兴源京点心铺”;东顺城街北拐角上有了“庆三元烧麦馆”以及往北的“德和香茶庄”,在南拐角上“东当铺”的南面也有了回民人投资的“兴隆元京点心铺”。

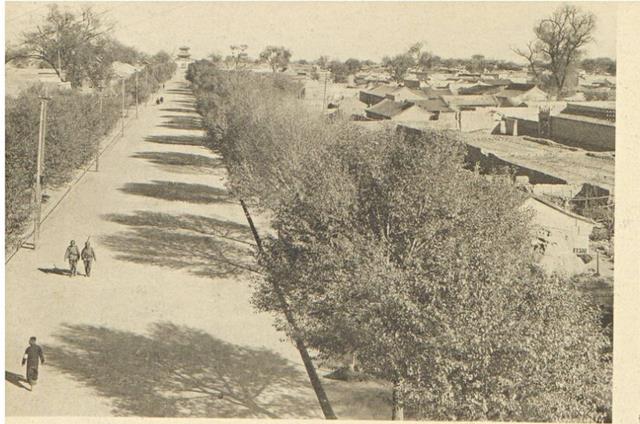

八、由北门外到土默特旗春秋各举行一次操演的“小教场”(现内蒙古医科大学一带)之间,在清朝和民国初年曾经有过一个“十间房村”(现三顺店巷口以北及体委大院一带),吉鸿昌将军驻防归绥修大青山蜈蚣坝时,把此一段加宽垫平北与武川县的公路连接起来,南边把原牛东沿街一部分也包括了进去,叫成了“通道街”,即现在的“通道南路”。

九、在城隍庙和天主堂附近住的甘肃和青海来的回民在此修盖起阿拉伯式样的“甘青礼拜寺”(即现在通道南路回民中学北边的回民礼拜北寺),从此回民在呼和浩特新旧两城与火车站共建了八座寺院。人们从西顺城街北拐角的车市上雇上骡子轿车上新城、进旧城便四通八达起来;而此一时彼一时也,随着紧靠北门外的“小广场”,桥西皮毛牲畜交易的日渐衰落而一落千丈——太平街一带不再是《归化厅志》所载:“商民贸易后山者,车驼日夜不断”,而成了灰塌潦倒、死气沉沉的景象。但桥东的庆凯街因为一直是“北头起”的市场中心,虽然较过去有所冷清,水毁前仍保持着繁华热闹的样子;只在文革以后才渐渐地冷落了下来。

改革开放以后,由于人民政府在宽巷子西口路北开设了一个巨大的“通道街农贸市场”,极大地调动起本地回族人民的经商天赋:宽巷子渐渐地成为全市著名的“回民食品商业一条街”,因而,或多或少地仍保留着些许“昔日的繁华”。